Copier n’est pas tricher, par Olivier Cena

08/11/2017

Quel était donc le tableau de la Renaissance italienne que copiait le vieil homme ? Les visiteurs du musée du Louvre se pressaient autour de son chevalet. Ils admiraient la virtuosité, la sûreté de touche, la fidélité de la copie ; les chefs-d’œuvre sur les murs ne les intéressaient plus. Leurs commentaires élogieux ne troublaient pas la sérénité du vieil homme : sa main ne tremblait pas ; son regard ne cessait d’aller de la copie au tableau et du tableau à la copie comme s’il ignorait la foule dissipée ; seule l’esquisse vague d’un sourire laissait deviner sa satisfaction. Copiait-il pour apprendre ? Copiait-il pour le simple plaisir de copier ? Ou copiait-il pour ressentir cette jouissance trouble de se sentir regardé?

Lorsque fut ouvert le musée du Louvre, le 18 novembre 1793, l’administration réserva sept jours sur dix aux copistes afin "d’entourer les élèves de ce calme qui convient à la méditation". Le musée avait alors une vocation pédagogique. Aucun badaud ne devait troubler l’apprentissage du jeune peintre ; aucun jeune peintre ne devait détourner le badaud de la contemplation des 538 tableaux exposés dans la grande galerie. Aujourd’hui les deux se mêlent. Mais si les badauds ont conservé à travers les siècles une curiosité intacte pour les copistes, comme s’ils entrouvraient à travers eux les portes mystérieuses de la création, la copie a abandonné sa valeur éducative pour devenir le passe-temps d’amateurs doués. Les artistes contemporains ne copient plus.

Ils ne copient plus mais ils admirent encore ; ils analysent toujours ; ils se moquent parfois ; ils citent souvent. Les modernes leur ont montré la voie. Ce qui n’était autrefois qu’un tableau ou un dessin d’étude (Le Couronnement d’épines, de Titien, par exemple, reproduit par Turner ou Gustave Moreau) se retrouve au XXe siècle haussé au rang d’œuvre autonome : il suffit à Marcel Duchamp, en 1919, de dessiner des moustaches et une barbichette sur une carte postale représentant La Joconde (L.H.O.O.Q.), ou à Magritte en 1949, de remplacer le personnage de Madame Récamier, de David, par un cercueil.

Ces facéties dadaïstes ou surréalistes, soit dans leur principe (ironie et dérision), soit dans leur technique (utilisation de reproductions photographiques), trouveront grâce, par la simplicité même du procédé, auprès de bon nombre d’artistes contemporains. La citation souvent se veut humoristique : la joueuse de mandoline du Bain turc, de Ingres, joue maintenant de la guitare (Le Bain turc de Michelangelo Pistoletto) ; et les personnages à la limite du chromo de Psyché et l’Amour de Gérard, basculent dans le mauvais goût (Tableau simple et doux, de Martial Raysse). Les artistes s’inspirent de l’œuvre originale ; ils la détournent ; ils se l’approprient. Ils cachent souvent leur propre impuissance derrière les masques de la modernité, de la révolte ou du mépris : plutôt que d’extraire ce que l’œuvre ancienne pourrait leur offrir, ils l’utilisent comme un objet.

Mais utiliser la peinture classique comme sujet est beaucoup plus compliqué. Peu s’y sont risqués.

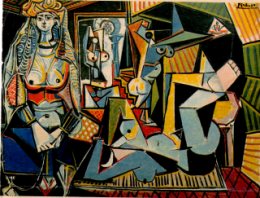

Lorsque Picasso s’attaque (il n’y a pas d’autre mot) au Femmes d’Alger, de Delacroix, il livre une bataille qui durera près de quinze ans. De croquis en notes chromatiques, d’esquisses en étapes intermédiaires, les femmes algériennes, abandonnées en 1940 puis reprises en 1954, se métamorphosent en femmes picassiennes, géométriques ou rondes, dans une composition décorative inspirée de Matisse. Mais que cherchait Picasso dans cette œuvre qu’il admirait tant ?

Jusqu’au début du XXe siècle, l’enseignement artistique exigeait des élèves qu’ils copient des tableaux anciens afin, disait-on, "de développer leur génie et de former leur goût d’une manière sûre et rapide". Matisse, dans sa jeunesse, s’astreignit à copier Chardin, Titien, Poussin ou Velasquez, "sans le désir de piger des trucs, mais par culture d’esprit", écrivait-il. Gustave Moreau, son professeur, grand copiste lui-même, emmenait les élèves au Louvre reproduire les œuvres les plus diverses. Parfois l’Etat achetait une copie parfaitement réussie. L’élève apprenait auprès des maîtres anciens et pouvait y gagner quelques sous.

Cette méthode pédagogique n’entraînait pas pour autant une uniformité de style : dans les copies des jeunes artistes se sent déjà ébauchée, la personnalité de l’auteur. À partir d’une même œuvre, La Mise au Tombeau, de Titien, par exemple, Fantin Latour porte l’accent sur le jeu de l’ombre et de la lumière, Géricault ne semble s’intéresser qu’au cadavre du Christ dans un éclairage crépusculaire, Delacroix se laisse déjà aller à son lyrisme en peignant une Vierge de douleur poignante et Cézanne, enfin, resserre le cadrage sur des personnages massifs.

Alors que du Débarquement de Marie de Médicis, de Rubens, Delacroix retient surtout les rapports de couleurs notés sur une étude au crayon, Cézanne, du même tableau, isole les trois naïades qui, de dessin en dessin, deviennent de plus en plus géométriques : une composition de sphères. Cézanne, à 24 ans, se passionne déjà pour le volume. Il ne cesse de dessiner des copies de sculptures : Bernin, Puget, Michel-Ange, Pilon, etc. chez Delacroix comme chez Cézanne, comme chez tout grand peintre, l’œuvre ancienne copiée est à la fois l’exemple et le modèle, mais elle est aussi, comme chez Picasso, un lieu de recherches et le sujet possible d’une œuvre personnelle.

Ainsi peut-on ne jamais cesser de copier. Une photographie, prise en 1946, nous montre le septuagénaire Matisse dessinant dans une salle du Louvre une statue grecque du VIe siècle. À 50 ans, Giacometti s’arrête encore devant Le Roi Salomon, une sculpture française du XIIe siècle. Que cherche-t-il dans le dessin de ce visage devenu par la multitude des traits entrelacés un portrait giacomettien ? "Donner une réalité à mes prédilections", écrivait-il, comme s’il fallait éprouver physiquement l’attrait qu’exerce l’œuvre de l’autre. C’est une véritable histoire d’amour.

Voilà peut-être pourquoi Picasso reprend l’étude des Femmes d’Alger, de Delacroix en 1954, où il place le portrait de Jacqueline, son nouvel amour. Degas, déjà, utilisait le Portrait d’une femme, de Caroto, pour réaliser une œuvre émouvante, baignée d’une mélancolie si proche de celle de sa sœur Thérèse.

Voilà pourquoi souvent, de la rencontre de l’œuvre ancienne et de l’artiste, nait un tableau étrange, hybride, comme un enfant ressemblant à la fois au père et à la mère, mais doué d’une existence propre, fruit d’un amour passionné, respectueux et admiratif. Par définition, l’exactitude de la copie exécutée par un grand peintre est alors rare : elle signifierait l’abandon total, un naufrage, le déni de soi, une idolâtrie suicidaire. Peut-être est-ce le cas de Mondrian, qui peint, en 1913, en même temps que ses premières toiles abstraites, une copie de la Pieta de Villeneuve-lès-Avignon, de Enguerrand Quarton, d’une incroyable fidélité.

Quant au vieil homme, lui, sans doute n’est-il pas un grand peintre ; sans doute n’a-t-il rien à apprendre, rien à prendre sinon le plaisir de copier, rien à donner sinon le spectacle de sa virtuosité. Devant un public fasciné, il reproduisait, je m’en souviens maintenant, l’Autoportrait de Tintoret, une copie beaucoup plus précise que celle qu’exécutait, près d’un siècle et demi plus tôt, le jeune Edouard Manet.

Olivier Cena

Les commentaires sont fermés.