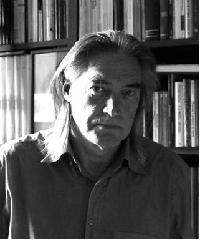

Alessandro Ceni

12/02/2016

Le poème ci-dessous est extrait de la seconde partie du recueil Mattoni per l’altare del fuoco (Des briques pour l’autel du feu), qui en compte trois, chacune ayant fait l’objet d’une publication antérieure : Nel regno, 1993 ; La realtà prima, 1995 ; Ossa incise e dipinte, 1999 — rassemblant une oeuvre poétique qui s’étend d’août 1991 à juin 1998.

Alessandro Ceni est né à Florence en 1957. Poète, traducteur, peintre quand il n’écrit pas, il signe une poésie singulière, ardue, aux traits parfois obscurs et déroutants ; elle révèle des vers d’une grande densité, au puissant processus métaphorique, marqués d’un enracinement profond dans la langue toscane ; s’y décline un attachement viscéral au langage de la terre et du monde agraire où la nature prévaut en tous ses éléments, animal, minéral et végétal, doublé d’une dimension sous-jacente et omniprésente du sacré.

Valérie Brantôme

* * *

Alessandro Ceni,

poème XXII extrait de La realtà prima (La réalité première), deuxième partie du recueil Mattoni per l’Altare del fuoco (Des briques pour l’autel du feu), paru aux éditions Jaca Book, Milan, 2002. La traduction qui suit est inédite en français.

Traduction de Valérie Brantôme, 2011.

XXII

Dove libramente al vento

il seme del cipresso selvatico si sparge e il cielo sbanda

producendo neve

e un angelo si stacca e muore

s’impiglia a una bacca di rovo e

ficca il morto muso già rigido e nero

nel fogliame umido e verde della terra, la mia infanzia,

prima come portata da una barca, dal dorso di un pesce,

che rapido guadagni l’aperto del mare, poi

imitanto il passo del tordo e dell’airone, appare:

ed ecco, sul ramo del melo il vento

pone volti divorati dalle stelle

e nuovamente vi sostano fantasmi di uccelli,

che né cantano né guardano né hanno pietà del moi ricordo:

dalla finestra si scorgeva un siderale ghiacciaio

infisso nel punto in cui si scompariva la luce,

andava coi fratelli, tra gli immortali,

dietro lo spigolo della casa

da dove qualcuno ti chiamava

affacciato sul vuoto

tendendo una lampada spenta.

XXII

Là où librement au vent

se répand la graine du cyprès sauvage, là où le ciel

se disperse jusqu’à la neige

et où l’ange se détache et meurt,

reste accroché à une baie de roncier et

fourre son museau mort, déjà noir et raide

dans le feuillage humide et vert de la terre,

là apparaît mon enfance,

d’abord comme portée par une barque, par le dos d’un poisson

qui gagnerait très vite la haute mer, puis

imitant le passage de la grive et du héron :

et voici que sur la branche du pommier le vent

dépose des visages dévorés par les étoiles

et que s’y arrêtent, renouvelés, des fantasmes d’oiseaux,

qui ne chantent ni ne mirent, ni pitié n’éprouvent pour mes souvenirs :

depuis la fenêtre, on aperçoit un glacier sidéral

incrusté au point de disparition de la lumière,

il allait aux côtés de ses frères, parmi les immortels,

derrière l’angle de la maison

d’où quelqu’un t’appelait,

penché sur le vide,

brandissant une lampe éteinte.

Les commentaires sont fermés.