Rechercher : henri Michaux

Que sauveriez-vous du XXe siècle ?

La réponse du romancier Eric Chevillard

"Les femmes et les enfants d'abord. Ensuite les grolles de Charlot, s'il reste deux chaloupes. Et le rire de contre-attaque de Beckett et Michaux, nécessaire en toute circonstance, efficace, grâce auquel nous devrions pouvoir nous sauver aussi du XXIe siècle."

Pour illustrer :

"Entoure-toi d'un insatisfaisant entourage. Rien de précieux. A éviter. Jamais de cercle parfait, si tu as besoin de stimulation. Plutôt demeure entouré d'horripilant, qu'assoupi dans du satisfaisant.

Lorsqu'une idée du dehors t'atteint, quelle que soit sa naissante réputation, demande-toi : quel est le corps qui est là-dessous, qui a vécu là-dessous ?

De quoi va-t-elle m'encombrer ?

Et me démeubler ?

Cependant au long de ta vie, te méfiant de ta méfiance, apprends aussi à connaître tes blocages." Henri Michaux

13/08/2015 | Lien permanent

”La lettre”

Un extrait de "La Lettre" qu'Henri Michaux fit paraître dans le numéro 27 de la revue Confluences, en décembre 1943 ; elle sera reprise ensuite dans le recueil Labyrinthes (avril 1944), puis dans Epreuves, Exorcismes, (déc 1945). En voici des extraits :

Le poisson pêché pense à l'eau tant qu'il le peut. Tant qu'il le peut, n'est-ce pas naturel ? Au sommet d'une pente de montagne, on reçoit un coup de pique. C'est ensuite toute une vie qui change... Nous nous consultons. Nous ne savons plus. Nous n'en savons pas plus l'un que l'autre. Celui-ci est affolé. Celui-là confondu. Le calme n'est plus. La sagesse ne dure pas le temps d'une inspiration. Dites-moi. Qui a reçu trois flèches dans la joue se présentera d'un air dégagé ?... Certains se manifestent dans les glapissements. D'autres se manifestent dans l'esquive. Mais la grandeur ne se manifeste pas... Nous nous sommes regardés dans le miroir de la mort. Nous nous sommes regardés dans le miroir du sceau insulté, du sang qui coule, de l'élan décapité, dans le miroir charbonneux des avanies.

Henri Michaux

11/01/2015 | Lien permanent

A la manière d'un conte : les éditions Marchant Ducel (1982-1995)

Il s'agit de l'histoire d'une petite maison d'édition - qui a donné lieu à un conte de mon cru d'ailleurs, intitulé : "Rien de précieux ne s'efface", vous pouvez vous y reporter dans la catégorie du blog correspondante.

Cette maison s'appelait "Marchant Ducel", soit Marcel Duchamp dans le désordre. Vous l'aviez deviné, je sais. La directrice de publication, une certaine Lucie Ducel, aquarelliste de talent, habitait alors 79 rue du Chemin vert. Elle était slave et son compagnon l'avait quittée. Résultat : il lui fallait vendre ce qu'elle avait édité à grands frais pour se payer seule son voyage de retour au pays, en 1995. Je devais - le hasard fait parfois bien les choses - la rencontrer dans ses appartements ; âgée, elle avait bien du mal à se déplacer et le parquet, un peu trop ciré, laissait craindre le pire. Elle s'était endettée, en fait, avec des éditions de luxe, pour des poètes de son choix. Mais desquels au juste parlez-vous, je vous prie ?

Elle me narra ce qui fut son aventure, sans ambages. Tout cela avait commencé par la publication, en Inde, du Convalescent, de René Char, imprimé en mai 1982 par Neesa Press, à Katmandu, un recueil enté d'une peinture tantrique. Le tirage était alors de 25 exemplaires sur Népal. Un joyau, naturellement ! Vous me connaissez mieux à présent, je ne dis pas cela à la légère... "Mais quel homme charmant, prévenant, ce René Char !, vous ne pouvez l'imaginer. Nous avons partagé un moment de vie, inoubliable."

Dans la foulée, il y eut le Dernier Chant de Milarepa, traduit du tibétain par Lopsang Lama, à 40 exemplaires cette fois-ci, toujours auprès du même imprimeur.

Et tant d'autres : Brug'pa Kun'legs, Lokenath Battacharya (Des aveugles très distingués), Roger Munier (Comment dire ?). En août 1983, le couple décida de rentrer en France. Yves Bonnefoy, qui habitait alors le onzième arrondissement publia chez elle, Lucie Ducel, deux livres : Par où la terre finit, à 45 exemplaires sur papier de jute du Rajasthan, avec une miniature indienne, imprimé en juillet 1985 par Franck Meyer, à Paris.

Vous l'avez compris : dans leurs bagages, le couple Ducel avait ramené des miniatures indiennes, pour la bonne cause. Et grand bien leur en a pris, puisque Yves Bonnefoy récidiva avec Là où creuse le vent, tiré à 49 exemplaires sur Larroque (en juin 1986), recueil rehaussé de deux peintures tantriques. Le même mois de la même année précisément, Philippe Jaccottet se fendit d'un bel ouvrage illustré par une aquarelle de Anne-Marie Jaccottet : Le Cerisier (49 exemplaires, imprimés par Gilles Couttet, Le Pontet). Lucie adorait les aquarelles, il est vrai...

Mais, ce qui m'importait le plus était bien ces deux recueils de Henri Michaux dont vous savez tout le bien que je pense, mis en vente à la défunte librairie Nicaise sur le boulevard Saint-Germain, remplacée par je ne sais trop quoi qui s'accorde à notre temps d'inculture (assumée ?)...

Ce fut d'abord, en juin 1983 - Michaux n'avait plus qu'un an à vivre -, Yantra, 15 pages en accordéon, tirés en tout à 36 exemplaires sur Népal, tous rehaussés d'un shri yantra traditionnel (je ne suis pas sûr que la BNF en dispose d'un seul, mais peu importait à Henri Michaux, libertaire d'esprit, qui se moquait souverainement des officialités !, un poète authentique largement trahi post-mortem). Quelques jours avant de passer de vie à trépas, il avait téléphoné à Lucie pour lui dire qu'il l'avait rêvée dans les tons roses, de la couleur précisément du shri yantra de son opus.

Il y eut aussi, du même auteur aujourd'hui "pléiadisé" (il s'y était toujours opposé de son vivant) Fille de la montagne, publié en mai 1984 à 60 exemplaires par Gilles Couttet toujours, sur Arches. Je vous en ai donné ma lecture, reportez-vous à la catégorie "Henri Michaux".

Voilà... Ce fut un grand regret que de quitter Lucie Ducel, repartie dans ses contrées peu de temps après que nous nous soyons rencontrés. Elle avait vécu une aventure formidable, avait côtoyé parmi les plus grands poètes du XXe, et, las, elle n'est plus de ce monde à présent. Daniel Martinez

30/04/2019 | Lien permanent

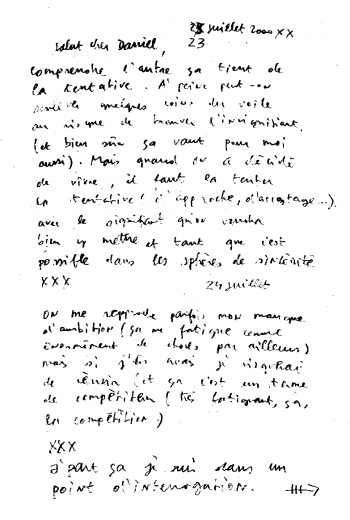

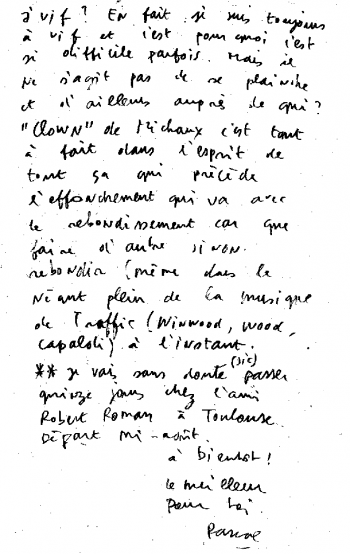

Une lettre (inédite) de Pascal Ulrich - 1964-2009

Pascal et moi commencions à correspondre, j'avais évoqué le poème "Clown" de Henri Michaux, où le poète pléiadisé post-mortem (libertaire d'esprit, il s'y était toujours opposé de son vivant) se comparaît à un clown "à force d'être nul / et ras / et risible". Un sentiment d'échec lancinant chez Pascal, qui lui pesait, en fait, comme tout un chacun dans la circonstance. En deux pages, cet été 2000 (les 23 et 24 juillet), il résume ce qui lui fait mal et le taraude, en son for. Lisez plutôt :

23 juillet 2000

Salut cher Daniel,

Comprendre l’autre, ça tient de la tentative. À peine peut-on soulever quelques coins du voile au risque de trouver l’insignifiant (et bien sûr ça vaut pour moi aussi). Mais quand on a décidé de vivre, il faut la tenter la tentative (d’approche, d’accostage…) avec le signifiant qu’on voudra bien y mettre et tant que c’est possible dans les sphères de la sincérité.

* * *

24 juillet

On me reproche parfois mon manque d’ambition (ça me fatigue comme énormément de choses par ailleurs) mais si j’en avais je risquerais de réussir (et ça c’est un terme de compétiteur (très fatiguant, ça, la compétition).

* * *

À part ça je suis dans un point d’interrogation.

À vif ? En fait je suis toujours à vif et c’est pourquoi c’est si difficile parfois. Mais il ne s’agit pas de se plaindre et d’ailleurs auprès de qui ?

« Clown » de Michaux c’est tout à fait dans l’esprit de tout ça qui précède l’effondrement qui va avec le rebondissement car que faire d’autre sinon rebondir (même dans le néant plein de la musique de Traffic (Winwood, Wood, Capaldi) à l’instant.

Je vais sans doute (sic) passer quinze jours chez l’ami Robert Roman. Départ mi-août.

À bientôt !

Le meilleur pour toi.

Pascal.

20/05/2018 | Lien permanent

Rien de précieux ne s'efface

… Pour répondre à ma curiosité, Lucie m’avait présenté sa collection, des têtes de série d’éditions originales illustrées. Au fil des pages, entre des gouaches de Saura et de Tàpies, ce Shri Yantra avait retenu mon attention. Peint par un artiste indien avec, au-dessous, des lignes d’Henri Michaux bien dans le ton de l’homme : il évoquait je crois les « privilèges des qualités »* Le crépuscule tombait à mesure, bordé d'ombres violettes, de courts nuages flottant sur le monde, remodelés, triturés à l'infini. Flammes rouges de ses cheveux au couchant, coupant la grande rumeur des voitures plus bas.

Les derniers souvenirs du mage Henri Michaux ? Au téléphone : « Avec vous, Lucie, je suis toujours dans le rose. Dans mon dernier rêve, je vous revoyais en Inde, au moment où nous réalisions Yantra. C’était, ma foi, fort agréable (un dieu dans chaque main, pour les creux de la route… rires). Et tout cela, mon recueil juste sorti de vos presses, les couvertures de bois verni qui maintenaient le papier Japon aux pages délicatement pliées sur elles-mêmes, en accordéon, y redessinaient comment dire ?... le désir d’harmonie, qui est d’abord celui de pouvoir dépasser le cadre restreint de sa condition propre : non ? » Lucie avait acquiescé, enchaînant sur une phrase pas tout à fait de circonstance, surprise par la question. Lui, encore : « Au-dessus et non hors du temps, je veux parler de cette perte du sentiment du présent, comme si ce qui avait eu enfin lieu n'était en dernière analyse que le fruit de fiévreuses prémonitions. »

Son petit bureau où nichent bricoles, pinceaux mal nettoyés, photographies, carnets divers. L’hélice, la spirale, la conque ; la coquille et sa nacre, teintée de la dernière aquarelle. Ce qu’elle avait peint ces jours-ci, je ne m’en souciais pas vraiment. Là, toutefois : une silhouette grise perdue dans une vaste plaine neigeuse qui, virant au bleu, aurait pu tout aussi bien être un ciel. A l’instant juste, d’une oreille rien moins que distraite, j’entendis claquer derrière la porte le petit marteau en main bagué remarqué en entrant. Nous convînmes alors d’un autre jour où nous rencontrer.

Non, pas exactement :

« Demain, au petit matin, je dois prendre l’avion pour Oslo. Je vous appellerai au retour. A bientôt. »

Au fond, traversant les livres que nous avions feuilletés, toujours et encore, la nuit des mots : une manière de se tenir face au silence ? Lisse, imprenable. Surtout, j’avais vu peu à peu se dégager la double acception du mot « jeu » : le léger et le grave, tour à tour. Derrière le réel brut le poète, changeant de peau s’en amuse, il entre dans ce qui est. Progresse dans l’invention d’une matière – moins pour l’affronter que pour parvenir à en mériter l’assentiment – à figurer, toujours. Jusqu’à la voir, au final, s’échapper dans un livre, nature morte. Toute visée simplement ludique hors de propos.

Daniel Martinez

___________________

*« Isolées, quelques couleurs, à part

disent et ne disent pas

les privilèges des qualités. »

NB : ces vers de Henri Michaux sont inédits

15/10/2015 | Lien permanent

”Meidosems”, éd. du Point du Jour, 1948

Livre fondamental, pour ne pas dire à mon sens le plus abouti dans l'oeuvre d'Henri Michaux, c'est effectivement Georges Raillard qui en a trouvé l'origine du titre, soigneusement choisi par l'auteur, le sème meido. J'y reviendrai naturellement. L'humour, l'ironie plus encore, pour donner moins de poids au Réel ; en ouvrant les portes d'un imaginaire actif.

La naissance de ce livre composé presque entièrement de textes inédits remonte à août 1945, le n°33 de la revue L'Arche, précisément (page 39 à 41). Des 6 textes de cette livraison, un seul sera repris dans Meidosems, avec 12 lithographies originales du poète, imprimées à même la pierre, en complicité avec l'atelier Desjobert à Montrouge. Le livre est tiré en octobre 48 à 271 exemplaires, ceux de tête ornés desdites lithos réimposées en couleur, de toute beauté. J'ai eu la chance d'en voir une à la vitrine d'une petite galerie en bord de Seine, dessin qui a disparu quelques jours après son exposition, acheté par un collectionneur chanceux. Cette litho avait, comme vous l'avez compris, été soustraite à un exemplaire de tête du livre, bien malheureusement.

Dans Dessiner l'écoulement du temps, repris in Passages (Le Point du Jour, 1963), Henri Michaux écrit, cernant de plus près cette morphocréation, où puise aussi son écriture d'alors :

"Les animaux et moi avions affaire ensemble. Mes mouvements, je les échangeais, en esprit, contre les leurs, avec lesquels, libéré de la limitation du bipède, je me répandais au-dehors... Je m'en grisais, surtout des plus sauvages, des plus subits, des plus saccadés. J'en inventais d'impossibles, j'y mêlais l'homme, non avec ses quatre membres tout juste bons pour le sport, muni de prolongements extraordinaires, suscités spontanément par ses humeurs, ses désirs, en une incessante morphocréation..."

Daniel Martinez

21/12/2014 | Lien permanent

Le poète Lokenath Battacharya (1927-2001)

"Je suis né dans une famille de brahmanes bengalis très pieux. Personne, à la maison, ne s'intéressait de près à la littérature. Mais j'ai toujours eu envie d'écrire, aussi loin que je me rappelle. Enfant, j'étais très admiratif de Tagore et puis, plus âgé, j'ai lu d'autres choses. Très peu de livres anglais, en fait. Seulement Shakespeare et T.S. Eliot, de temps en temps. Davantage de français, finalement : Rimbaud surtout et, au vingtième siècle, René Char, Saint-John Perse et Henri Michaux.

L'être qui m'a le plus marqué, c'est peut-être Buddhadeva Bose, un poète et directeur de revue de Calcutta. C'était vraiment un homme extraordinaire, une sorte de voyant. C'est lui qui m'a proposé un jour de traduire Rimbaud, en me disant qu'il avait déjà tenté l'expérience avec d'autres poètes bengalis mais que personne n'y était arrivé. Je me suis mis au travail. Buddhadeva Bose a trouvé la traduction à son goût, il l'a éditée, ç'a a été d'ailleurs mon premier livre : Une Saison en enfer. Ensuite j'en ai publié vingt-cinq autres : poèmes en prose, récits, essais, théâtre et d'autres traductions. Mais en fait je n'ai pas d'éditeur attitré en Inde, je n'ai même plus d'éditeur du tout. Je crois qu'au train où sont allées les choses, bien que très inconnu en France, j'y suis presque aussi connu que dans mon pays.

Mon travail en France, ce sont en fait des rencontres. D'abord celle d'Henri Michaux. Vous savez, à part Bose, je crois que je n'ai jamais côtoyé un homme aussi exceptionnel, d'une telle profonde compréhension. C'est étrange, la façon dont cela s'est passé. Je revenais de Belgique et j'avais quelques jours à passer à Paris. J'étais en mission officielle ; on m'avait demandé, en tant que poète indien, quel poète français je désirais rencontrer. J'ai répondu : Henri Michaux.

On m'a dit alors que c'était impossible, que l'homme était inabordable, ne voulait jamais voir personne. Je me suis résigné. Je ne sais trop pourquoi, pourtant, j'ai laissé chez Gallimard quelques pages de moi traduites en français, à son attention, ainsi que mes coordonnées de passage.

La veille de mon départ, il m'a téléphoné à l'hôtel où je me trouvais pour me dire qu'il voulait me voir. Je lui ai répondu que c'était à moi de me déranger. Il m'a dit que non, que c'était à lui, et il a raccroché. Une demi-heure plus tard il était là, dans le hall. C'est très difficile de décrire une telle rencontre. Tout ce que je puis dire, c'est que ce fut inoubliable, et que ce qui m'a alors porté est encore là. C'était en 1974, je crois. Par la suite, nous nous sommes revus assez souvent, chaque fois que je revenais à Paris.

C'est grâce à lui qu'à cette époque-là certains de mes textes ont paru en revue puis en livre : Fata Morgana, en 1976, a fait de Pages sur la chambre vraiment un beau volume. Mais pendant quelques années, ensuite, il y a eu une sorte de creux ; moi-même, je n'écrivais plus beaucoup, d'ailleurs. Ce n'est que plus tard, en 1983, que j'ai reçu un jour à Delhi la lettre d'une jeune femme, Lucie Ducel, qui avait déjà publié René Char et Henri Michaux. Elle me disait qu'elle venait de découvrir Pages sur la chambre et qu'elle tenait à éditer quelques lignes de moi. Je lui ai envoyé Des aveugles très distingués. Je crois que c'est ce minuscule volume qui a tout relancé... jusqu'à ce livre chez Granit, le Danseur de cour, qui me semble si fin en français.

Beaucoup plus qu'en bengali, je ne sais pas. Vous savez, je vois assez mal mon travail, je me demande toujours pourquoi en France, si loin de ma terre indienne, on s'intéresse autant à ce que je peux faire, à ces proses qui me viennent si vite, le matin, de façon si naturelle que j'ai l'impression de les vomir - que je relis si peu, que je ne corrige pratiquement jamais. La plupart du temps, je me sens à côté de tout, comme en réserve. La vie, vous savez, me semble si grande, si vaste. Je n'ai toujours pas compris."

Lokenath Battacharya

28/07/2016 | Lien permanent

Roberto Matta Echaurren (1911-2002)

Prince des paradoxes, ce jeune inconnu né au Chili en 1911 le quitte à 24 ans, pour s'établir à partir de 1937 en France où il parvient à se faire embaucher sur le chantier du pavillon de la république espagnole à l'Exposition universelle. Matta part pour New York en 1940, y expose peu après. Ses dessins sont remarqués par des artistes américains comme Jackson Pollock, Robert Motherwell, Gorky... qu'il influence. Il contribue ainsi sans le savoir à la naissance de la première avant-garde US avant de s'enliser, plus tard, dans un anti-américanisme plus idéologique qu'artistique... A signaler qu'il enregistre chez lui un entretien au magnétophone avec Alain Jouffroy le 6 octobre 1966, retranscrit dans Les Cahiers de l'Herne Henri Michaux seconde édition (1983), p. 403 à 407. Il y dit notamment : "Michaux a pour problème "le peu de réalité" qu'on a saisi dans le conscient et le mental. Il essaie de faire la cartographie du mental et de découvrir quelle est la planète du dedans : où il y a des montagnes, dedans, les fleuves, dedans, les lacs, dedans [...] le dehors ne voit la Loire que sous le château : très peu de réalité. C'est beaucoup plus matériel et beaucoup plus réel de voir toute la Loire – du Massif Central à l'Atlantique – que de la voir sous le château ! La saisie de cette Loire totale est le but du poète".

"Lorsqu'il croise Dali, qu'il a rencontré sur la recommandation de Garcia Lorca, le catalan lui conseille de se présenter à Breton, lequel le déclare surréaliste et l'accueille l'année suivante dans son Exposition internationale, celle dont Duchamp est le metteur en scène – Duchamp que Matta rencontre donc, et qui devient une sorte de mentor pour lui. Comment un jeune artiste, n'ayant encore rien montré, est-il adopté en si peu de temps par de tels hommes, réputés difficiles à séduire ?

La réponse est dans ses toiles et dessins de cette fin des années 1930 : Matta invente une forme plastique et la met en oeuvre avec une sûreté et une aisance remarquables. Elles semblent en partie dues à sa formation d'architecte, hypothèse d'autant plus vraissemblable que son sujet est l'espace et comment en perturber la perception, comment le tordre et le diviser. Droites et courbes tracées sur la toile, au lieu de définir une perspective, glissent, flottent, s'effilochent. Dans certaines zones, une profondeur s'ouvre, mais, tout près de là, tout se perd. Il n'y a plus alors qu'une surface à deux dimensions et les traits font songer à des plans, des relevés, des coupes - mais on ne sait pas de quoi.

Les couleurs, loin d'aider le regard, tantôt se superposent en frottis et coulures ou, plus rarement, se condensent en volumes. Cela est donné d'emblée, comme si Matta comprenait, à 26 ans, que sa fonction artistique sera de déstabiliser les habitudes que l'enseignement de la perspective a créées depuis des siècles. Le Grand Verre, de Duchamp, et Les Grands Transparents, de Breton, ne peuvent que lui convenir.

Ce qu'il entreprend en 1938, il le poursuit encore en 1966 avec le cycle Le Honni aveuglant. Il construit alors des volumes ouverts dont les pans sont des toiles et dans lesquelles il faut pénétrer. [...] Cette perception mouvante et incertaine est à l'opposé de ce que calculent les sciences exactes et produisent les machines modernes.Celles-ci, leurs structures et leurs engrenages sont l'autre sujet de Matta, des années 1940 jusqu'à la fin. Matta traite la machine par le tragique, la cruauté et, quand sexe il y a, il le figure brutalement, jusqu'à l'obscénité."

Philippe Dagen

16/03/2017 | Lien permanent

”Jacques Prévert en vérité” opus 1

Voici à présent la meilleure biographie qui existe sur Jacques Prévert, intitulée "Jacques Prévert en vérité", écrite par Yves Courrière, éd. Gallimard, "NRF Biographies", 25,15€

* *

Les attaques sont venues de gauche comme de droite. Jean Paulhan trouve ses textes "répugnants", et refuse de le publier à la NRF malgré l'enthousiasme de Saint-John Perse et d'Henri Michaux qui, furieux, réplique : "Répugnant ? Grâce à ce bel argument, on refuse Baudelaire, Rimbaud et Voyage au bout de la nuit...". Louis Aragon ne lui pardonne pas d'avoir fait la sourde oreille à sa demande, en 1936, d'écrire pour la revue Commune animée par Paul Vaillant-Couturier, et, lors de la sortie de Paroles, souffle à un certain Jacques Gaucheron un article hargneux pour La Nouvelle Critique : il y traite Prévert de "clown lyrique", stigmatise "les faux bons sentiments d'un anarchisme désolé", son "faux décor prolétarien", ce populisme "attendrissant à en pleurer, tellement c'est cliché, chiqué et recopié sur les plus bêtes des feuilletons les plus roses." Mais ils n'y sont pour rien.

Pas plus qu'Albert Camus, Roger Nimier, Claude Mauriac, Bernard de Fallois, ou Antoine Blondin. Ils eurent beau le traiter de "Béranger du métro", de "guignol du pavé qui se prend pour Goya", de "premier Beurre-Oeufs-Fromages de la littérature contemporaine", aucun n'aura eu la peau du poète. Ce sont les gauloises bleues qui ont tué Jacques Prévert.

La monumentale biographie qu'Yves Courrière consacre au poète supplante toutes les autres. Et tord le cou d'une légende : celle selon laquelle le poète qui donna son nom à tant d'écoles communales aurait été rejeté par les "gendelettres". Ce "pâle voyou" fascine Michel Leiris, venu en ethnologue dans le phalanstère de la rue du Château où Robert Desnos et Benjamin Peret s'égayent auprès de lui et de sa bande, et qui écrit : "Je l'appréciais parce qu'il était un peu à mes antipodes. J'étais menacé d'hermétisme et de préciosité. Prévert incarnait tout le contraire." Séduit par le style de cet insurgé contre les "critiques-dard", Georges Bataille lui demande un texte pour le n°3 de la revue Documents, hommage à Picasso (pied de nez aux "plisseurs de lampions, les grands buveurs d'eau sale, les trieurs de lentilles, les poussiéreux qui pontifient, qui cataloguent, comptent les poils de pinceaux et tiennent la palette du peintre quand il dort."). Georges Ribemont-Dessaignes s'érige en parrain de celui qui brocardait si joliement les "garde-chiourmes". Saint-John Perse le publie dans la revue Commerce, Maurice Nadeau s'extasie, Sartre et Beauvoir aiment son "anarchisme rêveur et un peu biscornu", Michaux le pousse à écrire, René Char l'admire...

Et que dire des éditeurs, parmi lesquels René Bertelé, qui s'escriment à lui faire signer des contrats : poète de la parole, Prévert ne se prend pas au sérieux. Ses textes traînent un peu partout, transmis oralement ou recopiés, ronéotés, griffonnés sur un bout de papier, distribués aux copains, iconoclastes jeux de mots brassés comme des cartes à jouer, messages de fraternité et d'insoumission.

Au fil de ces 700 pages, c'est en effet le siècle anticonformiste qui défile. Une enfance buissonnière, dans la main d'un père militant pour la Ligue de la patrie française, avec haltes à la fête à Neu-Neu et répulsions éternelles pour tout ce qui porte uniforme, soutane ou clame des mots d'ordre politiques. En sortant de l'école (souvent désertée), ce poulbot à l'âme de Gavroche est licencié du Bon Marché où il était employé, repéré comme rebelle "aux règles du plus grand nombre". Il cheminera un temps dans l'univers des tendres canailles, et, délinquant avant la lettre, pourra confier que "la virginité de [son] casier judiciaire reste un mystère." Après avoir tenté en vain de se faire passer pour fou, il fait son service militaire, mais y rencontre deux de ses futurs complices : Yves Tanguy, qui se prend pour un vampire, et Marcel Duhamel, qui devient dès cet instant son génie protecteur. Longtemps, Prévert vivra aux crochets de ce prince de Galles qui partageait ses délires. Et c'est dans sa bicoque du XIVe arrondissement qu'il copine avec les surréalistes venus y tenir quelques réunions. Malgré leur goût des frasques et des scandales, les surréalistes sont des gens de "bonne compagnie". Ils adoptent néanmoins ce pierrot lunaire qui incarne à leurs yeux le "surréalisme de la rue".

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Jean-Luc Douin

12/08/2017 | Lien permanent

Souvenirs d'un directeur de Revue : Yves Peyré pour ”L'Ire des vents”

Raphaël Sorin nous parle aujourd'hui d'une belle aventure, celle d'Yves Peyré qui dirigea, de 1978 à 1987 la revue L'Ire des vents, elle connut 16 numéros, la première livraison eut lieu en 1978, la deuxième en 1981, date à partir de laquelle elle devint annuelle. Je me rappelle que pour le titre de "Diérèse", ce fut Alain Jouffroy qui me complimenta pour ce choix, dans un courrier que je vais essayer de retrouver pour vous ; il avait parfaitement saisi ce rappel à la racine grecque du vocable et qu'en fait il s'agissait de se dissocier de la pensée unique, en poésie comme ailleurs au demeurant. Car il n'est de pire danger que les idées convenues, comme le rejet systématique du lyrisme, de mise aujourd'hui dans l'Hexagone ; ou d'embrayer sur la déconstruction systématique du vers, quitte à embrasser d'une lèvre ou des deux le néant... Mais arrêtons-nous là, écoutons plutôt ce qu'a pu dire Yves Peyré :

Le nom de la revue, une belle métaphore, Peyré l'a trouvé dans un poème de Maurice Scève. L'ire, c'est à la fois la colère, ou la fureur, la lyre des poètes et le verbe lire, un mot qui s'ouvre dans toutes les directions. Au sommaire des numéros de L'Ire des vents - qui a consacré deux numéros à Michel Leiris et à du Bouchet - on trouvait des curiosités littéraires, Adrian de Montluc, le seul texte écrit par Francis Bacon, des traductions de Paul Celan, Erich Arendt ou Vladimir Holan...

"Je cherche pour chaque numéro, à créer des correspondances musicales. Je compose les sommaires selon la force et le rythme des textes. Je crée aussi des effets de surprise. Une revue, selon moi, ne peut pas se diriger à plusieurs mains. Un autre ferait une autre revue. Je ne crois pas aux groupes littéraires et me sens proche, par exemple, de ceux qui ne purent jamais s'intégrer au surréalisme : Artaud, Ponge, Bataille. Les démarches singulières, comme celle de Bettencourt, m'impressionnent beaucoup."

"A seize ans, raconte Yves Peyré, je suis venu quatre jours à Paris, pour voir des libraires. J'ai vécu à Châteauroux, puis à Limoges... Très jeune, j'étais fasciné par les revues Documents, Mesures, Le Grand Jeu. Et mes goûts étaient fixés, presque tous. Reverdy, Michaux, Leiris, Bataille puis du Bouchet et des Forêts m'apparaissaient comme des gens extraordinaires. J'avais du mal à imaginer qu'un jour je deviendrais l'ami de certains d'entre eux.

Après une licence et une maîtrise de philosophie, à Clermont-Ferrand, j'ai choisi de passer le concours des conservateurs de bibliothèques. On m'a nommé à Lyon, où je suis resté jusqu'en 1980. Puis je me suis occupé de la revue de la Bibliothèque nationale. Dès le lycée, comme on découvre une vocation, j'ai eu envie de faire "ma" revue. Plus tard, j'ai écrit à du Bouchet, parce que j'établissais la bibliographie de son œuvre. Il m'a répondu par retour de courrier. Sa lettre, si amicale, a tout déclenché.

Au fil du temps, une génération nouvelle s'est rapprochée de L'Ire des vents : Gérard Macé, Bernard Collin, Charles Juliet, Silvia Baron-Supervielle, Jean-Michel Reynard... Ils évitent les coteries. Je suis surpris par la qualité de ce que m'ont envoyé des inconnus. Il y a, en France, un mouvement souterrain qui échappe aux éditeurs. Dès le premier numéro, j'ai tenu à publier mes propres textes, en m'interdisant de collaborer ailleurs. Cela fait partie de ma "morale" et correspond à mon engagement de directeur..."

Ses options, Peyré les a développées en préfaçant les poèmes de Silvia Baron-Supervielle, la Distance du sable : "Chaque moment est une épiphanie, comme un élan d'épiphanie traversant tant monde que moi. Joie et détresse d'une trop fugitive éclosion : le peu de poème." Peyré affirme encore ses choix, cédant à la "fascination d'une étrangeté violente" avec En appel de visages, qui s'inspire de dessins de Henri Michaux, dans un livre qui fut publié en 1983 aux éditions Verdier.

Raphaël Sorin

29/05/2019 | Lien permanent