Rechercher : henri Michaux

Une interview de Henri Thomas (1912-1993), par René de Ceccatty, opus 1

René de Ceccatty : C'est donc votre premier roman, le Cinéma dans la grange (éd. Le Temps qu'il fait) ?

Henri Thomas : Non, le premier était en vers. Mais mon cousin en se penchant par-dessus mon épaule m'avait fait observer qu'il y avait des vers boiteux. J'ai tout fichu en l'air ! Celui-ci a été retrouvé par ma fille. Je n'avais jamais essayé de le publier, je l'avais complètement oublié. Il ressemble à ma copie du concours général de philosophie où j'ai été reçu premier. Le sujet du concours était l'opposition entre la pensée et l'action. Ma conclusion était non...

R.d.C. : Ca ne vous a jamais donné envie d'entreprendre des études de philosophie ?

H. T. : Regardez ce que je lis en ce moment : Logique formelle et logique transcendantale de Husserl. Je lis ça comme un roman policier : la logique formelle, c'est le vilain. La logique transcendantale, c'est le détective. Elle aura sa peau ! La logique transcendantale réussit à saisir l'esprit des mathématiques. Pas seulement les mathématiques, leur esprit : c'est là que réside la finesse.

R.d.C : Le formalisme vous intéresse d'un point de vue romanesque ?

H. T. : Un roman, ça commence par le bruit d'une porte qui s'ouvre ou qui se ferme. Il ne doit pas y avoir d'exposition. C'est pour Balzac les expositions. Je débute par le geste d'un personnage, un geste qui me surprend. L'important, surtout c'est la scène capitale, le centre invisible qui attire l'esprit quand il s'éloigne. Même dans ce qui n'est pas un roman comme la Joie de cette vie. Le centre, c'est l'hôtel abandonné. Je vivais dans un hôtel qui allait fermer. J'étais le dernier client. L'automne finissait, il y avait une tempête et j'étais seul. Je me disais que je trouverais là des idées qui seraient mon secret. Mais je ne les ai pas trouvées.

R.d.C : Ca donnera peut-être un roman ?

H. T. : Non, ce n'est guère possible. C'était une idée trop bizarre sur l'instant. Le monde se réduit pour nous à un instant, à ce que nous en percevons. Le mot allemand Augenblick me paraît plus expressif : le temps d'un coup d'œil.

R.d.C : Vos livres sont émouvants précisément par les instants que vous décrivez : une lumière, une rencontre, une parole. Comment amenez-vous ces moments forts ?

H. T. : Je suis obligé pour l'expliquer de remonter à mon adolescence. J'ai eu le sentiment alors qu'il y avait des instants déterminants qui pouvaient donner la clé d'un mystère. Ainsi, j'ai eu la clé d'un sermon. On voulait m'envoyer à la messe et je refusais. Je me suis promené dans une allée boisée merveilleuse qui montait dans les montagnes. Les feuilles d'or me tenaient compagnie : là, j'ai eu la clé du sermon. Quand je suis revenu, on m'a demandé : "Qu'a raconté le curé ?". Alors, j'ai ressorti tout un boniment sur l'eucharistie...

R.d.C : Comment resurgissent ces réminiscences qui nourrissent votre œuvre avec une très grande exactitude ?

H. T. : Surtout maintenant. Je pense que je suis un enfant de la guerre, de la catastrophe. Mon père est mort en revenant de la guerre 14-18. Notre maison a été brûlée, notre bétail a été tué, nous avons tout perdu. Je suis habitué à ça. Je suis resté avec ma mère qui ne m'a jamais parlé de mon père, pourtant enterré dans le village voisin. Je ne suis jamais allé sur sa tombe. J'ai un seul souvenir de mon père : une image dans un livre. Il m'avait fait venir à son chevet et m'avait montré un livre illustré, l'Ami Fritz, et en particulier une image que je n'oublierai jamais. Une voiture de foin qui penche et que des gens soutiennent de l'épaule. C'est tout ce qui me reste. Je ne me souviens que de lui, me montrant ce livre. Ce n'est pas un hasard qu'il s'agisse d'une image dans un livre.

R.d.C : Vous avez rapidement refusé les formes institutionnelles, académiques, de la culture. Vous avez arrêté vos études.

H. T. : J'étais admissible au concours de l’École Normale supérieure et je n'ai pas passé l'oral. J'avais horreur de cet esprit. Ce n'était pas par horreur de la collectivité ni de la société. J'étais engagé politiquement. J'ai été communiste. Je ne détestais pas les autres.

R.d.C : Vous avez beaucoup écrit sur les autres : des personnalités auxquelles vous rendez hommage ou encore des aventures collectives comme le Collège de pataphysique.

H. T. : Mes personnages sont à demi imaginaires. Je les fait exister pour moi. Par exemple, dans la Vie ensemble (1945, repris dans "Folio" n°1493), j'ai créé tous les personnages même si je les ai bien connus dans la vie. Dans Ai-je une patrie ?, je suis parti du souvenir d'un amour que j'ai eu à l'âge de douze ans. Ma mère bien plus tard m'a dit : "Ginette, je crois qu'elle a mal tourné." J'ai brodé sur ce mot, sur cette idée d'une vie malheureuse. Quand le livre a paru, l'an dernier, j'ai reçu une lettre de cette fille. Soixante ans après ! Elle avait lu mon roman. Elle m'a reproché de ne pas avoir écrit ce qui s'était réellement passé. En fait, je n'étais pas parti d'un souvenir qui m'était propre mais de celui d'une phrase de ma mère. Je me suis laissé aller...

R.d.C : Vos romans sont parsemés de petits miracles...

H. T. : Sauf la Nuit de Londres (1956, repris dans l'Imaginaire n°4) qui est écrit à partir de plusieurs nuits fondues en une seule. Je mets ce roman à part. Je l'ai rédigé en Savoie, dans une vieille maison qu'on appelait "le château". Elle avait un toit comme une tente. Je travaillais sur un pétrin. J'entendais distinctement une araignée qui venait me voir, traîner ses pattes sur le mur. Elle me regardait et repartait. Elle a dû avoir une influence très mystérieuse sur mon livre. Il est vrai que je ne l'ai pas commencé là mais à Londres au premier étage d'un autobus. Dans ce livre, il y a une image centrale : une feuille morte de marronnier embrochée sur une grille. Il me semble qu'elle était là pour moi.

R.d.C : Vous cherchez à définir une sorte de logique de l'organisation de la nature autour de vous. Comme si tout avait un sens.

H. T. : Sans logique, la littérature n'est rien. Par exemple, dans le Promontoire (1961, prix Femina), je me trouvais en Corse. Il y avait une saison extraordinaire, douze jours de neige sur les plages. Les vaches cherchaient de l'eau et de l'herbe avec leur museau. Cette vision a été déterminante : j'ai vu mon malheureux personnage à ma place. Moi, je traduisais Nietzsche à l'époque. Lui, des prospectus de pharmacie. C'est un peu la même chose...

R.d.C : Comment expliquez-vous que votre premier succès littéraire ait été votre "roman américain", John Perkins ?

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

à suivre

24/05/2021 | Lien permanent

”Le tableau d'avancement”, par Henri Thomas, éditions Fata Morgana, 6 octobre 1983, 72 pages

J'ai vu Georges Perros hier après-midi. Un visage intact, mais un peu gonflé, rougi, un peu figé. Toute l'expression est dans les yeux, une présence accrue et une grande détresse. Il écrit, sur l'ardoise, qu'il a cru étouffer le matin. Il respire bruyamment, difficilement. Je lui trouve les joues violettes comme à Brice Parrain mourant. Il écrit sur un cahier qui est à sa portée : "Dur la nuit, peur d'étouffer".

Il reprend le cahier un instant plus tard : "Je suis une société idéale pour les chats".

Avant l'opération, des jeunes filles charmantes sont venues me voir. On a "blagué". Je lui demande : "Des jeunes filles de chez Gallimard ?". Il fait un geste me montrant que c'étaient des jeunes filles qui avaient été opérées.

L'opération a duré trois heures. Lorand Gaspar, venu de Tunis où il est chirurgien, y a assisté. "Il paraît que ça a été parfait", écrit Georges sur le cahier. Je lui demande s'il a des nouvelles de Bretagne. Il écrit : "Vent de 140 kilomètres heure". Puis : "Je ne vais plus porter que des cols roulés pour cacher la canule". Je dis : "Ça ne te change pas beaucoup", il ajoute : "Ou des lavallières".

Georges me marque sur l'ardoise que Marcel Arland est venu le voir l'autre matin, et qu'il a fondu en larmes au seuil de la chambre. Je lui raconte que lorsque j'ai dit à Arland une parole de Jacqueline mourante : "C'est toi, c'est vraiment toi ?" il a pris sa tête dans ses mains et s'est enfui en gémissant. C'était au Tertre.

Comme les arbres étaient beaux ! Le vent dans leurs cimes, la vie étrange, souffles, rayons, fraîcheur... Rien d'humain ou tout humain ? Et une semaine plus tard, c'était le grand tilleul dans la cour de l'Hôtel-Dieu de Rennes, devant la fenêtre de la chambre où Jacqueline mourait. Elle aimait les arbres, le vent de la fin d'été dans les arbres.

J'ai emporté un petit poème écrit par Georges :

J'étais oiseau sur basse branche

Mais on m'a coupé le sifflet.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

J'avais parole à tout le monde

L'aurais-je passé mon oral

Voilà que le mutisme abonde

Mon caporal.

Plus qu'à moitié ma langue est morte

M'en reste-t-il de quoi froisser

Doucement la harpe ? Une porte

N'a plus de clé.

* * *

La langage de l'amitié est moins suspect que celui de l'amour. Il n'est pas le moyen d'une possession. Est-ce pour cela qu'il n'existe pas de poèmes de l'amitié ?

Henri Thomas

30/06/2021 | Lien permanent

”Jamais et un jour”, de Henri Meschonnic, éditions Dominique Bedou, 48 pages, mai 1986, 54 F

nous ne savons pas ce que nous avons fait à la rivière

elle brille sous un soleil qui ne se couche plus

ou ce qu'elle a fait de nous oui si le tableau c'est nous

et le paysage s'écoule

les moments qui n'ont pas d'avenir

nous portent

et ce qu'on n'a pas su dire

déborde d'un coup les mots qui donnent plus qu'on ne peut prendre

c'est le pli qui est resté d'un poème au coin des lèvres

sur le buste de Ronsard

l'amour lisse comme une statue

il s'arrête sur les affiches il nous met des yeux sur les doigts

et des doigts le long des jambes

il bouge la rouge qui s'enfonce et les autres belles

il remue la nuit qui luit la lune et les foules étoilées

la tour qui vole les oiseaux par la fenêtre

pendant que des savants savent

sur la poésie

Henri Meschonnic

12/01/2021 | Lien permanent

Revue ”La Bête noire”, n° 2, 1e mai 1935, p. 2

Michel Leiris écrit au sujet de La Nuit remue de Henri Michaux :

Henri Michaux est un poète, c'est-à-dire quelqu'un qui a son monde à lui et qui l'exprime, avec un certain souci de formuler, mais sans se préoccuper spécialement d'écrire des "poésies". Afin de s'y retrouver un peu dans le monde extérieur et de mettre un peu d'ordre dans cette affreuse pagaille (quitte à ce que cet ordre, qui lui est personnel, passe aux yeux des autres pour un bouleversement), il fait l'inventaire de ce que lui a laissé le grand naufrage. Pas de préciosités ni de finasseries, nulle tendance à l'étalagisme. Patiemment, avec un air obstiné de prospecteur, Michaux met au jour des cailloux, tirés du sol de son esprit.

Il y en a d'émouvants, de burlesques, de rageurs, de biscornus, de scintillants ; différents, selon la chance des fouilles et suivant que Michaux aime, n'aime pas, prend le bateau, se sent tout seul, souffre d'un mal physique, dort, désespère, etc... Pas de larmes ni de sourire : imperturbable, il dépouille ses trouvailles de leur gangue terreuse et les range dans un coin, tel Robinson stockant ses trouvailles d'armes et d'outils. Le poème terminé, on a seulement l'impression d'un homme, somme toute content d'être sorti quasiment indemne d'un terrible accident. Et c'est en cela, à mon sens, qu'Henri Michaux est peut-être le plus poète : cette espèce d'étonnement avec lequel il dénombre son monde, comme quelqu'un qui n'en revient pas de pouvoir, un jour encore, compter ses abattis."

Michel Leiris

06/06/2018 | Lien permanent

”Jours de Loire”, de Patrick Henri Burgaud, éd. Interventions à haute voix, 25/3/1994, 30 F.

Encore quelques précisions bibliographiques, pour ainsi dire introuvables, venues compléter ma précédente note blog (28/12/2019) sur Éclats de jours, de ce poète aujourd'hui de nationalité néerlandaise, qui écrit toujours dans sa langue mère:

Bannières 15 calligraphies éd. Avalonpers, Pays-Bas.

Anthologies :

Droits de l'homme Paroles de poètes (Le Dé Bleu/Aleï)

Destine-moi un poème (éd. Langages-Editions)

Agenda Rétro-Viseur, 1991, éd. Rétroviseur

Génération Polder, éd. Table Rase.

Traduction :

Descendance, poèmes d'Anneke Brassinga, Maison de la poésie Nord Pas de Calais.

avril 26 v

Les hirondelles

I

Ce premier jour de transhumance les yeux guérissent.

Les hirondelles savent les pratiques de médecine. Un diamant

dans le bec, elles découpent les verres de clarté.

Nomades déferlantes, joueuses d'arc et de la courbe du

cimeterre, elles chevauchent le dôme d'or neuf. Elles

détiennent les secrets du grand feu : la perfection des bleus

animés de leurs écritures, qui nous sont énigmes ravissantes.

Elles connaissent aussi les chiffres à mesurer les angles

d'ouverture, les règles de temps pour les usages. Leur

mathématique est excellente, apprise dans les roseaux

d'Alexandrie.

Souvenir d'Arabie Heureuse, leur croissant est prophétique.

II

Vous partez déjà ?

Craignez-vous les feux d'herbe, la géométrie fondante ?

Ce soir encore, contez-nous votre conte à endormir les nuits.

Fin des prodiges aux lampes de parfums

elles composent sur la portée des fils

une fugue d'exil que les cordes du vent joueront à nos regrets.

Patrick Henri Burgaud

11/01/2020 | Lien permanent | Commentaires (2)

”Éclats de jours”, de Patrick Henri Burgaud, imprimerie Joost van de Paverd à Velp, le 20 mai 1988

Un poète étonnant, doublé d'un linguiste, ex prof de français langue étrangère aux Pays Bas (1979-1992). Il a d'abord publié en revues, découvrez ci-dessous un poème extrait de son premier livre, imprimé à 400 exemplaires, entés de 13 illustrations originales de Christian Guichard : Éclats de jours (il est indiqué au colophon qu'il "n'a été soumis à aucun dépôt légal"). Il publiera sur papier jusqu'en 1995 avec : Animots (artisbook Avalon Pers). Sans être exhaustif, je citerai aussi Le Jour Dit (Jacques Morin, collection Polder, 1990), Jours de Loire (Interventions à Haute Voix, 1994). Je n'ai recensé que 7 livres imprimés à son actif. Dommage ! Il est à présent reconnu comme spécialiste de la poésie électronique. Autre monde. Daniel Martinez

* * *

mai 25 s.

SOPHIE

Pourquoi la sagesse est bleue :

Scarabée, planète proche, dos de ciel et

ventre du milieu des mondes parlants :

Lorsque le ciel est sage, de la pierre

qu'ils disaient la plus belle chose

et qui passait pour éloigner la misère,

prodigieux de hauteurs entassées,

son immobilité se multiplie

de transparences sereines.

La sagesse est bleue, violette presque

sur ses bords insondables.

Aucune soif ne s'y étanche, repos

qui ne se trouble elle est spectre

uniforme sans visions.

La mer est ressemblante,

de même nulle amplitude.

Elle grésille peut-être, la clarté la

dérange. Jeune encore et tranquille,

mâchant le même galet éloquent,

elle clapote en esprit sur les ocres,

les latérites douloureuses, les calcaires

crissants sous les fouets vifs

du dynamisme.

L'outremer illusionne, fosses abyssales,

poudre aux yeux qui fait les beaux plis

sur les carnations limoneuses.

Pulsation molle comme de part en part

le sang souillé remonte les veines.

Ou alors, imaginaire, plume d'un oiseau

si bleu qu'il retourne au bûcher, oiseau marin

sans doute qui jamais ne se pose,

caravane persane aux yeux clos.

Rien du vivant n'est bleu.

Patrick Henri Burgaud

28/12/2019 | Lien permanent

”Le Migrateur”, de Henri Thomas, éditions Gallimard, coll. Le Chemin, 12/9/1983, 270 p., 85 FF

Un livre que le regretté Jean-Claude Pirotte emportait dans tous ses déplacements (il en eut de si nombreux !), à lire et à relire, à méditer par ces temps neigeux, qui nous feraient presque oublier les refrains infortunés de nos années vingt :

"Il est un certain champ de neige dans mon esprit, où je souffre si les autres laissent la marque de leurs pas. Si l'image est facile, elle ne correspond pas moins à une réalité qui s'exprime tyranniquement par le besoin de solitude. Chaque nuit de sommeil reconstitue le champ de neige ; chaque réveil voit l'assaut d'autrui aux limites, puis en plein dans le champ, et le soir le voit entièrement sillonné et sali. Il existe peut-être des créatures assez légères pour y passer sans laisser de marques ; d'autres, même, dont la présence le protègerait. En tout cas, mon devoir et ma joie sont de protéger cette froideur cristalline où la poésie peut seule se poser. Je ne suis pas un être familier ; j'aime le délaissement.

J'éprouve aussi du bonheur à ne pas laisser d'empreinte chez autrui, tout comme à éviter des confidences.

Ce que j'apprends de lui par la seule observation me paraît beaucoup plus précieux que ce qu'il pourrait me dire lui-même.

Tout cela s'impose à moi. Je ne l'invente pas pour le plaisir de me créer une tâche ; je suis mal à mon aise dès que les circonstances me forcent à abandonner ce chemin.

* * *

Le mètre poétique régulier (celui qui a le temps pour soi) marque un souci de sociabilité. Il évoque l'idée de la récitation, il est plein d'égards, offre au moins un élément d'accord. Dans la mesure où le poète l'abandonne, il va vers des domaines plus personnels et anarchiques. Baudelaire me semble plus complètement présent dans ses poèmes en prose que dans beaucoup de ses vers, et plus présent encore dans les débris de soliloques des carnets que dans les poèmes en prose, où le souci d'une sorte de rythmique très souple (il la définit dans la dédicace à Arsène Houssaye) donne à l'expression quelque chose d'une haute politesse.

Peut-être est-ce chez Rimbaud que l'échelonnement de ces domaines, leur écartement progressif par rapport au point de rencontre social est le plus net. Les premiers poèmes, adressés à Banville, révèlent un violent désir de gloire, c'est-à-dire de multiples contacts avec une société reconnue comme le seul endroit où s'épanouir. A mesure que le mètre se disloque (la strophe du Bateau ivre présente déjà des fissures graves) l'inspiration se fait plus farouche, le regard déserte le paysage immédiat pour se porter vers les confins (loin des claires meules, des caps, des beaux toits...)."

Henri Thomas

02/01/2021 | Lien permanent

”Puisqu'il est ce silence * prose pour Henri Meschonnic”, de Jacques Ancet, éd. Lettres Vives, mars 2010, 64 pages, 12 €

Rappelons que Henri Meschonnic (qui vivait en Seine-et-Marne) a écrit l'éditorial du n° 38 de Diérèse (octobre 2007), intitulé "C'est le poème..." ; et a confié des poèmes à la revue (dans ses numéros 38 et 45).

* * *

On l'entend. Il parle. Dans le silence. Puisqu'il est ce silence. Sans lèvres, il parle. C'est comme un bruit d'eau, un courant sous les mots. Qu'il dise critique, corps, arbre, rythme, poème, c'est le même mouvement toujours qui les emporte, le même vent - air ou eau, c'est pareil. Et c'est ce qui, avec lui, emporte vers ce qu'on ne voit pas mais qu'on entend partout. Et qu'on répète sans savoir. Avec, dans la bouche, ce souffle qu'on croit avoir - et c'est le sien.

Dans la beauté, toujours. Les arbres qui font la roue, les champs qui étincellent. Dans ce printemps qu'on essaye de garder pour lui. Dans l'espace et le temps des corps. Dans tout ce qui s'appelle vivre - le petit vent, les feuilles qui grésillent, les cris d'oiseaux. Dans le rien du jour, c'est lui, on le sait bien. Parce qu'on le voit, parce qu'on l'entend et qu'il est fait de ce regard, de cette écoute. Dans l'impossible retour, dans l'impossible demain, juste là, au bord, sur le fil du présent, il sourit, il vacille, il sourit.

Jacques Ancet

10/01/2021 | Lien permanent

Charme andalou, depuis Almería (Espagne)

Étonnant symbole andalou : le fameux Indalo, peint par un artisan, comme pour dire, avec Federico García Lorca : "pourrais-je jamais / m'accorder à l'envol spirituel des oiseaux..."

ou encore, en citant cette fois Henri Michaux : "Qui ne fait mieux que sa vie ?", histoire de ne pas en rester là. Les jeux ne sont pas faits.

... Anecdote à propos de Michaux, rapportée par Pierre Soulages : "Une des dernières rencontres, c'était à Sète. Michaux venait m'y voir pour la première fois. Le portail du jardin à peine ouvert, il s'arrêta. Le regard aigu et mobile parcourait ce lieu de galets où, devant l'horizon marin, à flanc de colline, pousse une flore de plantes grises et blanches. Après un silence, sans transition et sans désigner quoi que ce soit, il me dit : "Vous avez raison, c'est comme cela qu'elles sont le plus dans leur mystère."

16/05/2021 | Lien permanent

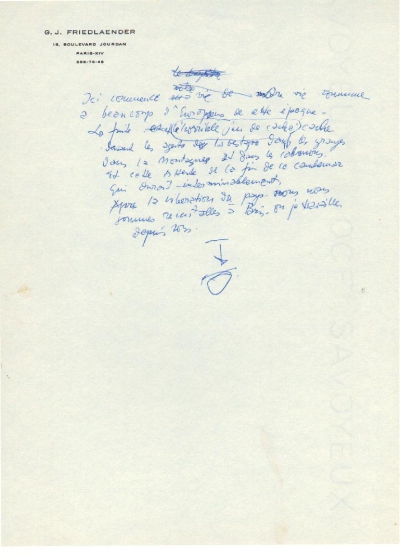

Johnny Friedlaender opus VI

Ici commence notre vie comme beaucoup d'Européens à cette époque. La fuite et l'horrible jeu de cache-cache devant les agents de la Gestapo : dans les granges, dans la montagne, et dans les cabanons. Et cette attente de la fin de ce cauchemar qui durait interminablement.

Après la Libération du pays nous nous sommes réinstallés à Paris, où je travaille depuis lors.

Johnny Friedlaender

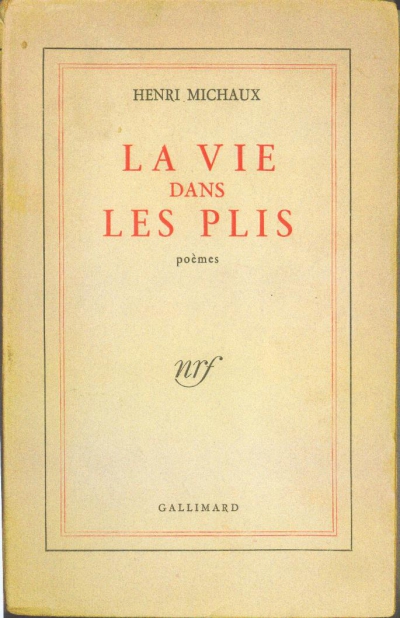

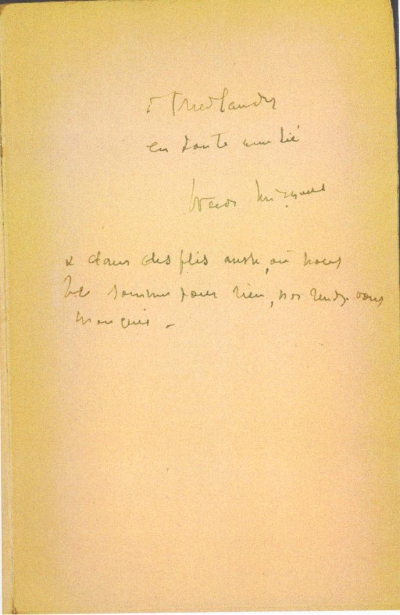

Henri Michaux offrit à Johnny Friedlaender en juin 1949 son fameux La Vie dans les plis, avec la dédicace suivante : "à Friedlaender en toute amitié Henri Michaux & dans les plis aussi où nous ne sommes pour rien, nos rendez-vous manqués."

17/09/2016 | Lien permanent