Rechercher : henri Michaux

A propos de Tristan Tzara (1896-1963)

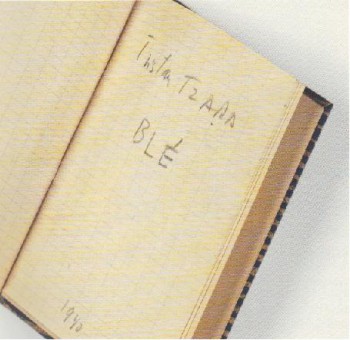

C'est le 30 avril 1940 que Tristan Tzara achève la rédaction d'un long poème en prose manuscrit de 10 pages écrites au crayon mine, intitulé "Blé". Il comporte de nombreux ajouts et corrections (dont quelques-unes à l'encre) et devait paraître en juin 1945 dans le numéro 25 de la revue Poésie 45. En voici un extrait caractéristique :

"Les loups ont dévasté la ville et c'est de la substance même de l'usure et du feu que déjà surgissent aux encolures des jours, des semaines, les formes hautes et tendues à craquer de l'amitié sereine et autour d'elle mes sœurs se serrent, les campanules, les dernières comme les nouvelles.

Je te remercie, forêt obscure, toi nuit neuve, d'avoir à jamais planté en moi avec le sel de la mort cette cendre hospitalière qui redresse le vent et aligne la route et étouffe le passé au cou de sa jeunesse faible, maudite, et m'ouvre son jour.

Seul enfin avec la douleur et la plénitude de moi-même, que je puisse hurler si je peux, je te salue forêt obscure et toi nuit neuve dans la nudité de ton présage de joie."

Tristan Tzara

*

Certains visiteurs s'étonnent que de grandes (ou petites) maisons d'édition laissent dans l'ombre des textes de tel ou tel auteur et si ce ne sont que des raisons littéraires qui président à leur choix ; je ne puis me prononcer sur le pourquoi de la chose, mais constate ces manques. Un seul exemple : les deux articles d'Henri Michaux non répertoriés dans les 3 tomes de La Pléiade qui lui sont consacrés, articles parus en revue de son vivant, in Les Nouvelles littéraires, 14-20 avril 1983, je vous en ai donné lecture.

Dans ce qui regarde les arts plastiques, pareillement, bien des conservateurs pourraient se lamenter que des œuvres importantes jamais ne quittent les réserves de tel grand musée, pour officiellement "des raisons de place" (sans qu'il y ait pour autant une rotation qui permette d'éviter que lesdites œuvres ne demeurent invisibles au public non averti). Ita est.

24/01/2017 | Lien permanent

”Jusqu'au cou”, de Pascal Ulrich, éditions Les Deux-Siciles, octobre 2001

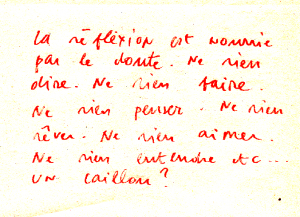

Second recueil de Pascal Ulrich publié aux éditions Les Deux-Siciles (après Patchwork 1999-2000), son titre : Jusqu'au cou (voir ci-dessous la première de couverture). Le 16 juillet 2000, il m'envoyait avec l'une de ses lettres "tourbillonnaires" (je lui avais offert le tome I des Œuvres complètes de Henri Michaux dans La Pléiade) ces réflexions quelque peu désabusées, on y sent une quête d'équilibre pour le moins difficile. Si seule l'intention compte...

Catharsis par l'écriture, manière de chasser les vieux démons d'une époque prompte à cataloguer ses poètes même, quand rien n'importe plus que de s'éloigner des ténèbres qu'elle génère. Pour ajouter : "Arrivés là, de quelle clarté perdue venons-nous ?" - mais est-ce bien une interrogation.

Sagesse bouddhiste de ses propos :

La réflexion est nourrie

par le doute. Ne rien

dire. Ne rien faire.

Ne rien penser.

Ne rien rêver.

Ne rien aimer.

Ne rien entendre etc...

Un caillou ?

Pascal Ulrich

Vous pouvez vous reporter utilement à la rubrique "Pascal Ulrich" de ce blog pour de plus amples développements. Amitiés partagées, DM

01/10/2020 | Lien permanent

Vie d'Antonin Artaud

Peu avant Noël 1942, Robert Desnos adresse un courrier à Euphrasie Artaud : "Madame, dès le lendemain de votre visite je me suis occupé de votre fils et de mon ami. J'ai la joie de vous dire aujourd'hui que mes démarches ont abouti. Si vous êtes d'accord mon ami le Dr Ferdière de passage à Paris emmènera Antonin avec lui dans l'asile dont il est le Directeur et où il garantit qu'il sera bien nourri, bien traité et même qu'il jouira d'un relative liberté. L'hôpital dont il s'agit est celui de Rodez en Aveyron." Il laisse son numéro de téléphone en cas de besoin : Opéra 89-31. En janvier 1943, il avertit Gaston Ferdière : "Je suis allé à Ville-Evrard jeudi, Artaud devait partir le lendemain vendredi 22. Je l'ai trouvé en plein délire, parlant comme saint Jérôme et ne voulant plus partir parce qu'on l'éloignait des forces magiques qui travaillent pour lui. [...] il paraît bien installé dans ses phantasmes et difficile à guérir." Desnos ajoute en post-scriptum : "Artaud va certainement me considérer comme un persécuteur !"

Après six ans d'internement (à Sotteville-lès-Rouen, Sainte-Anne, Ville-Evrard) et quelques péripéties pour franchir la ligne de démarcation, Artaud arrive à Rodez le 11 février 1943. Ferdière l'invite à sa table, il l'invitera souvent. Artaud "engloutit bruyamment les aliments, les triture sur la nappe, rote en mesure, crache par terre et, avant la fin du repas, se met à genoux pour psalmodier." Plus tard, à Paris, invité chez les Dullin, il pisse sur le tapis au prétexte que les chiens le font bien.

Dès le mois de mai, il réclame quelques améliorations de l'ordinaire : prendre un bain chaque jour, éviter la promiscuité de la baignade en commun, (qui "offense [ses] sentiments religieux et [sa] chasteté"), être rasé tous les jours, "car il n'y a rien qui maintienne dans un mauvais état mental comme de ne pas être rasé." Il réclame une brosse à dents, bien qu'il n'ait "à peu près plus de dents", il lui en reste "exactement 8 sur 33". Il veut aussi du miel, du riz sucré, de la semoule et du tabac. Il écrit à sa famille pour lui demander du beurre, du chocolat, des galettes. Il réclame de l'opium, "antidote de l'érotisme et des envoûtements", ou, à défaut, de l'héroïne, du laudanum, de la morphine, de la mescaline. Il communie trois fois par semaine, fume, chique et prise. Il ignorera, la guerre durant, l'existence d'une carte de tabac. Il a besoin d'un pantalon neuf, d'une chemise, "n°40 de tour de cou" et d'une "cravate bleu foncé". Lors de sa sortie définitive, on peinera à lui trouver une paire de chaussures ; il a de très grands pieds.

"La main d'Artaud a dû réapprendre à écrire, à dessiner", dit Gaston Ferdière. On lui procure des carnets de brouillon, "des crayons de toutes sortes et du papier de tous formats". Le médecin l'incite à répondre aux lettres de ses amis, à Jean Paulhan, Henri Parisot et d'autres...

Antonin raconte la légende des Saintes-Marie-de-la-Mer. Les saintes Maries, qui ont abordé là après le supplice du Golgotha, étaient quatre : Marie-Bethsabée, Marie Galba, Marie l'Egyptienne et la Vierge Marie. Le nom civil et social de l'une d'entre elles était Marie Nalpas (nom de jeune fille de la mère d'Antonin). Divers occultistes réputés l'ont confirmé ! L'histoire peut continuer, certainement. "[...] moi, je ne suis plus qu'un écrivain qui se remettra certainement à écrire dès qu'il se sentira un peu plus heureux, ce qui lui revient ici de jour en jour et depuis quelques jours." Dont acte.

Jacques Lacan a examiné Artaud à Sainte-Anne, en 1938, il l'aurait déclaré définitivement "fixé" et perdu pour la littérature. En avril 1946, Antonin écrit à Ferdière : "Vous donner à lire à vous un de mes textes n'a jamais été pour moi le soumettre à l'administration, mais au contraire le donner à lire à un ami qui a toujours aimé ce que j'écrivais dans le vif de la vie."

A lire, toutes affaires cessantes, à la BnF car l'éditeur a fait faillite, et la plupart des exemplaires de ce livre ont été passés au pilon : "Les mauvaises fréquentations, mémoire d'un psychiatre", de Gaston Ferdière, éd. Jean-Claude Simoën, août 1978.

Je vous parlerai un autre jour de Marie-Louise Termet, la femme dudit médecin, qui devait quitter Gaston Ferdière pour vivre avec Henri Michaux... et quitter ce monde, dans des conditions tragiques.

21/03/2016 | Lien permanent | Commentaires (3)

Pierre Leyris (1907-2001)

Le traducteur et angliciste Pierre Leyris est mort le 4 janvier 2001 à Paris. Avec lui a disparu l'un des plus importants passeurs de la littérature anglo-américaine de la seconde moitié du vingtième siècle. L'ampleur et la diversité du travail qu'il a accompli dans ce domaine, même s'il est resté discret par nature, inspire le plus profond respect. En 1985, il avait reçu le Grand Prix national de la traduction.

Né à Ermont (Seine-et-Oise) en juillet 1907, il fut élève à Jeanson-de-Sailly. Il se lia d'amitié avec Pierre Klossowski, qui fréquenta le même lycée, et avec le frère cadet de celui-ci, le peintre Balthus, qui fit son portrait.

Dans les années 30, il fait la connaissance des membres du Grand Jeu, et aussi de Pierre Jean Jouve, André Gide, Klaus Mann, Henri Michaux...

A cette même époque, Pierre Leyris, renonçant à la poésie, décide de se consacrer entièrement à la traduction, un choix qui n'était pas celui de la facilité. Jean Paulhan l'encourage, mais, dans le milieu de la NRF, c'est la rencontre avec Brice Parain qui sera déterminante, spirituellement et intellectuellement. Catholique, il sera, après-guerre, secrétaire de rédaction de la revue Dieu vivant, fondée par Louis Massignon et Marcel Moré en 1945. Dans ces mêmes années, Henri Thomas se dira sensible à la probité de cet "esprit subtil et fourbu".

Sa première traduction - avec l'aide de sa femme, anglaise - sera celle du roman de Melville, Pierre ou les ambiguïtés (Gallimard, 1939). Il eut également l'occasion de travailler à Londres auprès de T.S. Eliot pour la traduction de ses poèmes (Seuil, 1947).

Parmi les auteurs traduits par Pierre Leyris, il faut citer : William Blake (4 volumes d’Œuvres, chez Flammarion, 1974-1983), Emily Brontë (les Poèmes, Gallimard, 1963, et Wuthering Heighs, Pauvert, 1972) ; Charles Dickens (nombreux titres) ; Gerard Manley Hopkins (Reliquae, Seuil, 1957 et Le Naufrage du Deutschland, id., 1964) ; Shakespeare (il dirigea l'édition des Œuvres complètes, au Club français du livre, de 1954 à 1962) ; et puis aussi Yeats, Hawthorne, Stevenson, Wharton...

En 1995, il fait paraître chez Gallimard son importante Esquisse d'une anthologie de la poésie américaine du XIXe siècle. Pierre Leyris avait également été le fondateur, en 1964, de la prestigieuse collection "Domaine anglais" au Mercure de France, qui permettra de découvrir des auteurs comme John Clare, Stephen Crane, Edmund Gosse ou John McGahern.

Dans un entretien accordé au Monde en 1974, Leyris affirmait, dans son travail de traducteur, vouloir surtout rester fidèle "aux concepts et aux images, la fidélité rythmique allant de soi. Être fidèle, c'est, après une longue imprégnation du texte et de ses valeurs dûment reconnues, se laisser traverser par lui, comme involontairement, dans le passage d'une langue à l'autre. Le naturel, en traduction, s'obtient tout à coup, comme une grâce, au terme de patients efforts. Vous ne pouvez pas savoir à quel point on pénètre un texte en luttant longuement avec lui. On croit même saisir le secret de sa genèse."

Apprenant la mort de Pierre Leyris, Yves Bonnefoy nous a déclaré : "Je perds beaucoup avec lui. Un modèle autant qu'un ami. Il m'avait fait la confiance, dans les années 50, de m'inviter de participer à sa monumentale édition des Œuvres complètes de Shakespeare, et je puis témoigner qu'il fut pour beaucoup, en cette occasion comme en bien d'autres, l'exemple même du scrupule, de la rigueur, du savoir. relisant avec minutie les versions qu'on lui apportait, les discutant mot par mot avec la patience qui naît du cœur marié à l'intelligence. Pierre Leyris restera comme un des artisans de l'alliance toujours renouvelée des langues française et anglaise. C'est là un vrai titre de gloire."

Patrick Kéchichian

08/06/2015 | Lien permanent

Diérèse 38, octobre 2007, 248 pages : Jean-Christophe Ribeyre

Comme je le dis à ceux qui m'interrogent sur le sujet, je n'ai aucun ennui avec le passé qui est une constituante à part entière du présent. Il n'y a rien de plus injuste à mon sens que de flatter à l'excès le plus actuel, aujourd'hui plus que jamais (dans l'écriture : le problème des avant-gardes en général, qui devraient à l'occasion consentir à se relire)... L'immédiat n'est qu'un jeu, il convient de savoir le rejouer (lexique théâtral) pour l'assimiler ou le récuser selon, hors son immédiateté. Ce vingt-et-unième siècle, de si mauvais augure, cristallise la célèbre formule nietzschéenne... et ce n'est pas rien. En nous renvoyant par effet retour, à ce que nous sommes (devenus). "Toujours, garde en réserve de l'inadaptation" (Henri Michaux, Poteaux d'angle, 1981).

Le numéro 38 de Diérèse, aujourd'hui épuisé, a été préfacé par Henri Meschonnic. Ce qu'il écrivait, de la plus belle eau, continue de résonner en moi :

"C’est le poème qui fait ce que font les mots, pas les mots qui font le poème. Je l’ai dit dans Vivre poème. Il est vrai que cela produit un drôle d’effet, entre truisme et paradoxe. Justement tout le travail de la pensée n’est-il pas de travailler à faire que les paradoxes deviennent des truismes ? Baudelaire avait bien dit : « créer un poncif, c’est le génie ». Il faut créer des poncifs.

Ainsi, dire que c’est l’œuvre qui fait l’artiste, plus que l’artiste qui fait l’œuvre. Élémentaire.

Mais qu’est-ce qui est mieux pour la santé, de se rouler dans des paradoxes, ou dans des truismes ? En voilà une question. Mais non, puisqu’on a déjà la réponse. Ce sont les paradoxes qui sont les truismes de l’avenir. C’est pourquoi je continue, histoire de respirer et de rire.

Le truisme dit : ce sont les langues qui sont maternelles. Le paradoxe dit : ce ne sont pas les langues, ce sont les œuvres qui sont maternelles. Ensuite, on en attribue les qualités aux langues. Et on confond langue et discours, langue et littérature, langue et culture. Ce délicieux répertoire de clichés culturels, où rit le génie de la langue. Le génie qui remplace celui qui manque à ceux qui se confient à lui, qui sont confits en lui... "

Reproduites ici les pages 138-139, avec un poème de Jean-Christophe Ribeyre :

Vivre, oui, ce serait recoudre…

Vivre, oui, ce serait recoudre

ce qui demeuré seul s’est déchiré,

ce qui s’est effondré

et que l’on entasse toujours un peu

parmi les bibelots, parmi les vêtements usés,

au plus profond de la vieille maison de chair,

ce serait reprendre le poème

où nous l’avions laissé, faute de mieux,

gisant au sommet

de la pile menaçante des lettres à écrire,

à relire, du courrier auquel il faut répondre,

on l’avait délaissé

pour de plus urgents méandres

où nous jeter,

nous avions mieux à faire sans doute,

il nous fallait nous aussi nous effondrer.

Vivre, ce serait

retrouver cet ami aujourd’hui oublié

qui a surgi en rêve,

avec lequel nous aimions parler

jusque très tard

et rire, et qui s’en est allé un jour

derrière l’épais rideau de foule,

pour une fois vivre

ne serait pas fuir, ne serait plus se dérober,

ce serait non pas oublier,

non pas souffler

sur la lueur secrète des cicatrices,

mais se laisser accompagner

comme ces oiseaux reconnaissants

qui n’ont plus rien à perdre

et acceptent, brisés, l’abri de paume,

vivre, ce serait cela peut-être,

se laisser recoudre de vivantes paroles,

comprendre que l’on est brisé.

Jean-Christophe Ribeyre

19/07/2021 | Lien permanent

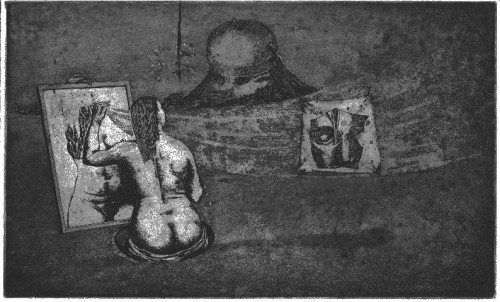

Le peintre Johnny Friedlaender opus I

Un artiste qui gagne à être mieux connu, que nous présente celle qui fut sa compagne, Brigitte Coudrain :

Gotthard Joachim Friedlaender, dit Johnny – 1912-1992

Joachim Friedlaender est né en Haute Silésie : Pless – où son père tenait une pharmacie –, est une petite principauté dont la particularité est d’être entourée d'une vaste forêt, le Domaine de Fürst von Pless. Il est important, pour comprendre la source des émotions qui nourrira son œuvre future, de planter le décor. A Pless, enfant, il traverse accroché au traîneau de son père le monde mystérieux de la forêt enneigée où Johnny Friedlaender peut apercevoir des bisons. Cette forêt allemande – qui est aussi le domaine du Roi des Aulnes, de Schubert –, le peintre originaire de Rastibonne, Albrecht Altdörfer, en avait dans les années 1500 traduit le souffle mystique. Après lui début XIXe, Caspar David Friedrich n'aura de cesse, dans ses paysages aux sources de la Vistule et dans ses nombreuses représentations de forêts enneigées, d'en exprimer les mystères.

Friedrich se fixe à Dresde, et c’est là, au grand Musée de la ville de L’Albertinum où plus tard Johnny Friedlaender bénéficiera lui-même d'une rétrospective que, jeune peintre, il va découvrir ces œuvres : les « Arcs-en-ciels » de Friedrich, bien plus tard repris, avec cette même sensibilité germanique, par Otto Dix puis par Friedlaender.

A 16 ans, en 1928, commence son apprentissage à l’académie de Breslau où il est admis en Master Class de Carlo Mense et d’Otto Mueller qui lui accorde une attention toute particulière et dit de lui : « Il dessine comme un Égyptien ! ». Parallèlement à ses premières huiles sur toile, il fait aussi ses premiers essais de gravure.

Après un court séjour à Paris il veut voler de ses propres ailes et choisit en 1930 de s’installer à Dresde où son atelier domine le fleuve. Il y découvre les travaux de Käthe Kollwitz, puis les gravures d’Otto Dix – qui le marqueront profondément – et fréquente les peintres Hans et Léa Grunding.

A ses débuts, il développe une technique héritée des maîtres anciens et se situe aussi dans le sillage des recherches expressionnistes et même surréalistes, ce que confirment ses premiers zincs gravés retrouvés (sous son lit, ndlr) après sa mort. En voici un, inédit, pour les heureux visiteurs de ce blog.

La montagne, gravure sur zinc, 1932, 21 x 32 cm

Son esprit avant-gardiste ainsi que l'engagement politique dont il fit preuve lui valent d’être inquiété et même incarcéré par les nazis, dès 1933. Au cours de l’année 1936, il réussit à s’enfuir et commence alors une vie de réfugié/pourchassé, qui va se prolonger jusqu’en 1945. Par là même, il perd son statut d’artiste peintre qui l'avait mené de Breslau à Dresde. Malgré quelques échappées en Tchécoslovaquie, puis à La Haye, qui lui donnent quelques ouvertures, sa création est bridée.

Arrivé à Paris en 1937, son premier recueil édité en France sera : « Les images du malheur », en 1945 : en souvenir de l’album « Kriegsmappe », publié par Otto Dix, en 1924. Dans cette parenthèse d’une décennie où son talent n'a pas pu pleinement s'exprimer, il a quand même réussi à faire éditer des œuvres sur papier (gothiques d'esprit) en Hollande ; à Paris, ses dessins sont publiés en revues ; à Marseille, pour survivre, il réalise des portraits dans des cafés, craignant sans cesse d’être arrêté ; ici et là, il jette une aquarelle sur Arches, parfois attaque un cuivre à la pointe… Après guerre, il choisit de devenir français, il a maintenant acquis une notoriété de graveur. Lui qui n’a jamais cessé de pratiquer l’aquarelle renoue à présent avec l’huile sur toile.

Ses rapports avec le cuivre ont été une relation d’élection. Depuis toujours, son trait incisif le vouait à ce médium. Les effets de relief, des rendus les plus inattendus sur vernis mou, l’utilisation raffinée de l’aquatinte et surtout l’introduction progressive de la couleur dès le début des années 50, marquent les grandes estampes des années 60/70. Sa vie durant, il intègre de nouveaux procédés et peut ainsi donner son plein essor à une œuvre graphique importante, qui compte plus de 950 réalisations. Il rencontre Henri Michaux, qui lui dédicace en 1949 « La vie dans les plis » ; puis le lyrique abstrait Zao Wou-Ki, peintre associé à la sortie, en avril 1950, du recueil de Michaux, « Lecture de huit lithographies de Zao Wou-Ki », éditions Euros et Robert J. Godet, un livre d’artiste composé de 23 feuillets non foliotés et imprimé à 92 exemplaires. Le poète le dédicacera également à son ami Friedlaender.

Christian Zervos, le grand découvreur, a inventé pour lui le titre de « Rêves cosmiques », pour la publication d’un album dont certaines planches remontent à 1937 ; il disait de lui, dans sa revue les Cahiers d’art : « Il se sent en dehors du temps ». Il orne le livre « La saison des amours », de Paul Eluard, superbe réalisation sur laquelle il a travaillé de 1945 à 1949. Ses thèmes récurrents : les oiseaux, les poissons, les fleurs pour le moins mystérieuses, des paysages de Silésie, d’Ombrie, ou de la Bourgogne, où il a un atelier.

Puis, au fil du temps, apparaissent des motifs singuliers dans ses gravures comme dans ses peintures : signes, cercles, damiers, empreintes de trames, de feuilles ou même de plumes. Ces motifs, telle une partition, seront développés dans de grandes aquatintes en couleur qui nécessitent trois cuivres successifs, à l’apogée de son art, dans les années 70.

Johnny Friedlaender reste assez peu connu en France, alors même qu’il a été l’un des acteurs notables de l’École de Paris, proche de Hans Reichel, Music, Villon, Roger Bissière et Viera da Silva, artistes avec lesquels il entretint des relations d’amitié.

Friedlaender est présent dans de nombreux cabinets d’art graphiques, notamment au Kupperfstichkabinett à Dresde et dans les collections de peintures de ce musée ; à la Bibliothèque nationale de France et dans les collections de la bibliothèque Jacques Doucet. Également, grâce à deux donations importantes, au musée Unterlinden de Colmar, là même où l’on peut admirer le célèbre retable de Grünewald, ce polyptyque que Friedlaender plaçait au plus haut sommet de l’Art.

Brigitte Coudrain

04/09/2016 | Lien permanent

”Mémoires de l'ombre”, de Marcel Béalu

En décembre 1986, les éditions Phébus eurent l'heureuse idée de réunir en un seul tome les "Mémoires de l'ombre" de Marcel Béalu, composé de 120 récits brefs. Ouvrage singulier à bien des égards (la première édition desdites Mémoires (Debresse, 1941) réunissait 22 récits seulement ). Celle-ci, enfin complète, parue sans l'aide du CNL, mais qu'à cela ne tienne.

En décembre 1986, les éditions Phébus eurent l'heureuse idée de réunir en un seul tome les "Mémoires de l'ombre" de Marcel Béalu, composé de 120 récits brefs. Ouvrage singulier à bien des égards (la première édition desdites Mémoires (Debresse, 1941) réunissait 22 récits seulement ). Celle-ci, enfin complète, parue sans l'aide du CNL, mais qu'à cela ne tienne.

Jean Paulhan avait remarqué cet auteur, né en 1908 à Selles-sur-Cher en Sologne, fervent autodidacte, préservé de toute formation universitaire. Qui, chapelier à ses heures, devint libraire au Pont Traversé, d'abord rue de Beaune (à Paris), puis rue Saint-Séverin, enfin rue de Vaugirard, à l'angle de la rue Madame. Dans les années 80, j'habitais à quelques pas une chambre de bonne rue d'Assas et Marcel B., à qui je venais rendre visite dans sa petite librairie au fil de mes déambulations, a pu me parler entre autres de ses rapports tendus avec les éditions de la Fée Morgane, où il avait pourtant publié Erreros. Ou de la confidence de Raymond Bellour sur les troubles confessés d'un Henri Michaux, voyant au réveil s'enfuir sous son lit quelques rats, fantasmés bien entendu, ceci dit pour rappeler qu'il avait, passée l'anecdote, en grande estime l'auteur de La Nuit remue.

Dans son "Théâtre souterrain" (p. 137 à 189), le narrateur, telle la Méduse se voit doté de "Cinq têtes", munies d'yeux qui voient dans tous les sens, la dernière pour le coup "ne pouvant regarder que le ciel" ; un orthopédiste finit par ne lui en redonner qu'une seule. Sauvé !... Course aveugle ou presque, entre des images qui s'imposent dans leur "évidence" et un "vertige de possession qui s'av(ère) impossible", devant toutes les cibles que lui propose le dehors proliférant. Tout est dans le ton adopté, la plasticité de l'être, et jamais de plaintes affichées, au contraire, une fascination pour ce qui chute ou est sur le point de s'écrouler. Certains récits (poétiques, dans le fond) ne sont pas sans rappeler les fantasmes baroques d'André Pieyre de Mandiargues.

Comment croire en soi quand le doute s'instaure et vient saper toute certitude (relisons sans tarder les fables oniriques de Pierre Bettencourt), fort de cette "revanche" prise contre un univers hostile dans ses grandes lignes, où le narrateur se découvre "immobile et l'âme délirante d'une ivresse sans nom" ?

Face à la multiplicité des personnages qu'il anime, d'aventure en aventure, le narrateur n'aspire pas à crever la toile, mais simplement à se couler le mieux possible dans un moule capricieux. Du "Puisque tu rêves, rien n'a d'importance..." à "Tu ne rêves pas !" ("Les deux voix"), ainsi se lit, dans un bric-à-brac non chronologique où règne l'arbitraire pur, l'approche d'un infini aléatoire : de l'illusion à l'illusion de l'illusion, paraissent tour à tour ou bien étroitement imbriqués deux mondes (l'ordinaire et le surréel), qui se révèlent vases communiquants. Là où précisément tente de s'immiscer l'écriture, pour tirer son épingle du je(u), dans un affrontement à la monstruosité du Désir, multiforme, incontrôlé, incontrôlable.

Tout est contenu dans l'instant, rien ne se laisse deviner dont nous ne portons la trame en nous, selon un ordre qui nous dépasse mais que l'esprit réinterprète à mesure comme s'il en avait la maîtrise. En double-aveugle et sous la loupe de rosée d'un imaginaire des plus excitants, tout morcelé qu'il se révèle et s'écrit.

Daniel Martinez

29/04/2014 | Lien permanent | Commentaires (1)

Un poème de Lokenath Bhattacharya

Depuis que j'ai posé ma main sur toi, depuis l'instant où je l'ai fait, que peux-tu devenir d'autre que l'aimée, l'infini - parcours comme celui de la rivière, vers la confluence ?

"Je serai le néant, le futile, un tas de feuilles mortes dans la forêt de l'hiver", le dirais-tu ?

Les bracelets cliquettent, tintent les anneaux de cheville, le temps s'écoule dans leur son, s'écoule. Les rivages résonnent des vagues impétueuses de la mer. Il y avait un lieu où aller, où j'ai pu, je n'ai pu aller - mais où je peux aller encore. La fin est là, avant même le commencement, des mots se noient dans le silence, des lueurs dans l'obscur.

Ceux qui viennent telles des ombres dans cette brume, leurs visages flottent dans le vent - maintenant, juste là, puis s'évanouissent. Soudain : le coin d'un oeil, ou bien le nez, ou la fatigue de leurs pieds.

Les veines scandent un chant d'abandon, une ascète est assise dans le crématorium.

O esprit inondé, passionné, écarte ces déchets, jette-les de côté ! Ouvre grande la porte ! Juste derrière le seuil, frères et soeurs se tiennent dans l'attente. Amis, parents sont arrivés d'un peu partout, ferveur tatouée aux mâchoires, au menton. Et eux aussi restent debout : soleil, lune, étoile, lotus en fleur du lac himalayen - où tu n'es pas allé.

Depuis que j'ai posé ma main sur toi, comment pourrais-tu éviter d'être l'aimée, la rivière de la confluence ?

Invitation pour tous, aujourd'hui, à entendre ce qui, non encore possédé, va être. Tous ces hymnes étouffés, alignés devant nous. Tous ces démons, ces ogres et ces déterreurs de cadavres, non encore dieux mais destinés à l'être, éclaboussant les murs de sombres et sinistres couleurs. Tous ces mots qui cassent, à peine dits - qui allaient être enfilés et d'ailleurs le seront, comme les perles d'un collier. Flûte soudain muette dans une trop vaste étendue.

Que les cloches et les cymbales aient sonné ou non, le culte était et reste prêt. Le fervent est un jeune orphelin, mal informé du rituel, incapable de lancer la prière. Le désir enveloppe encore, telle une mère, toutes les cavités du vide. Les souffles chauds du rêve saturent l'atmosphère.

Qui est venu ou est parti, qui a pris ou n'a pas pris forme ? Quel atelier est-ce donc, là, pour quelle création, pour quelle destruction ? Laissons le juge réfléchir à ces choses. A travers ces mains indignes, tout ce que je peux faire - et suis en train de faire - est de m'offrir entier, dans un abandon total.

Les vagues se jettent contre le rivage, le temps s'écoule : les bracelets cliquettent, tintent les anneaux de cheville.

J'ai posé ma main sur toi. Comment peux-tu ne pas devenir l'aimée ?

L'aimée ? Elle aussi se tient là, de l'autre côté du seuil, une parmi les chercheurs de liberté, dans la foule, auprès du soleil, de la lune, des étoiles. Vois maintenant comme s'achève abruptement ce qui pourtant ne va finir, ô esprit inondé, passionné !

Lokenath Bhattacharya

Traduit du bengali par l'auteur

et Franck-André Jamme

Lokenath Bhattacharya est né en 1927 à Bhatpara, petite ville du Bengale, au bord du Gange. A publié en bengali près de 25 volumes : poèmes en prose, essais, récits, théâtre et traductions (du français, dont Une Saison en enfer et le Discours de la méthode). Ami de Satyajit Ray, autre bengali - dont il est d'ailleurs l'un des "sous-titreurs" en français.

Directeur du livre indien jusqu'en janvier 1986, il a été introduit en France par Henri Michaux, qui avait beaucoup d'admiration pour son travail poétique et qui lui a d'ailleurs dédié l'un de ses tout derniers livres publiés de son vivant, Fille de la montagne.

30/07/2016 | Lien permanent

”Une nuit sur le mont Chauve”, un livre de Michel Butor et Miquel Barcelo

Chacun sait que le poème symphonique "Une nuit sur le mont Chauve" a été écrit par Moussorgski, mais pas forcément qu'un livre d'artiste du même nom a paru aux éditions de La Différence en septembre 2012. Imprimé en Italie, à La Spezia, dans un format à l'italienne (19,5 x 27 cm), avec une couverture cartonnée et des pages sur papier Efalin lisse de 120 grammes du plus beau noir.

Soixante-douze quatrains de Michel Butor (qui a illustré à son heure Diérèse 63) y voisinent avec 72 dessins de Miquel Barcelo, oeuvres sur Canson noir imprimées à la planche, à l'eau de Javel et au Gesso : les motifs jaune paille se détachent du fond ainsi que vous pouvez en juger plus bas... On repense bien sûr au (petits) dessins sur Canson noir de Michaux mais ici la manière est autre puisque le plasticien Barcelo, un habitué des grands formats, "grossit le trait" si je puis dire. On peut admirer des poissons, poulpes, coraux ou indifféremment des rennes, dromadaires, girafes, buffles, zèbres, chevaux, le tout orchestré de main de maître cela va sans dire ! - sachant que le livre s'achève là où commence le dernier film d'Alain Cavalier, "Le Paradis"** : sur le monde des oiseaux (et la symphonie se termine), voici

71 Migrateur :

Quelques oiseaux quittent la scène

pour laisser place à ceux du jour

croassements glapissements

ricanements vrombissements

On songe aux poèmes du Bestiaire apollinarien (sans ce caractère naïf, enfantin même de certaines pièces dudit Guillaume) : bref, chez Butor, une poésie résolument non conceptuelle, mais bien plutôt descriptive, je veux dire privilégiant toujours pour la rendre parlante la partie la plus suggestive de la réalité. Les vers du poète peuvent aussi se montrer caustiques et dévier sur le monde des humains, par exemple

57 Parlementaire :

Au bal masqué les politiques

se sont déguisés en légumes

blancs ou rouges navets carottes

avec feuillages de billets

Michel Butor, dont la maîtrise du vers n'est plus à démontrer, sait ne jamais s'éloigner de l'objet de sa quête et l'on repense à ce que disait Henri Thomas interviewé par René de Ceccaty (interview dont je vous ferai part dans une prochaine note blog) : "La poésie ne doit jamais être vague." Au contraire, elle est ici proche du sujet, sans pour autant risquer de devenir une poésie du quotidien. Comme dans

42 Polyglotte :

Ils dévorent dans les pommiers

les fruits qui leur donnent les clefs

de toutes les langues humaines

qu'ils prononcent précisément.

Sans oublier naturellement

27 Vénitien :

Dorade cherchant un amant

parmi vagues du carnaval

antennes murmurant odeurs

dans la confusion des espèces

accompagné précisément de cette oeuvre de Miquel Barcelo (peintre qui à mon souvenir à également illustré le regretté Paul Bowles, dans l'un de ses récits africains)

Préciser enfin que cet ouvrage a donné lieu à un livre-objet constitué de huit rouleaux de 350 x 30 cm et que de cet ensemble, réuni dans une boîte en tilleul, il a été tiré 119 exemplaires de tête constituant l'édition originale. Les poètes embellissent le monde, cqfd... DM

26/04/2017 | Lien permanent

A propos de ”Autrement contredit” : dernier recueil en date de Cédric Demangeot :

Aux éditions de la Fée Morgane, à signaler le fameux "Autrement (contre)dit" [la parenthèse est de mon fait] de Cédric Demangeot, livre qui a bénéficié d'une étude (de qualité) d'Isabelle Lévesque sur Poezibao le 27 août.

J'en ai retenu, de cette étude, arbitrairement comme à mon habitude, une phrase, emblématique :

"Devenu "animal" le poète, est-il mort-né, tué en "mésespoir" ?" Cette idée me fait, comme a pu me l'écrire Alain Jouffroy en d'autres circonstances, ré-AJr, reprenant ses initiales. D'abord, comment imaginer le scripteur - point même poussé du haut de la roche tarpéienne par la plus cruelle des neuf Muses - sombrer dans l'animalité ?, quelle disgrâce dites-moi ! Sauf à s'exclure soi-même de ce jeu de miroirs permanent qu'est l'écriture : la tentation il est vrai, est constante, à savoir qu'à force de s'y regarder à l'oeuvre, on finirait par y perdre son image. Ou son latin ; au pire, le sens des mots eux-mêmes.

Puis : "mort-né", le monde là, où nous évoluons, et pas seulement les poètes - qui certes sont des individus parmi bien d'autres, c'est indéniable, sans jamais pour autant être "assortis à [leur] entourage" - aurait-il cet effet pour le moins pervers ? A y regarder de près, ce n'est pas impossible, mais rien n'interdit à l'Individu justement de tout faire pour s'extraire de la gangue des chemins tracés (et de résister plutôt que de persister).

Au contraire : le poète est sans cesse à naître, et cette force d'extraction qui le caractérise dans le fond (et la forme), est inaliénable. Suffit-il d'y croire, m'objectera-t-on ? mais oui, tout à fait ! Relisez donc le premier des deux auteurs auxquels le blog a consacré un article, à partir du thème : "Où va la littérature ?"... La volonté, première. L'abdiquation ?, il est temps là encore de relire ce poème de Henri Michaux, où le "mage" se lâche, et lance fièrement à ceux qui par dépit ou facilité se contenteraient de leur sort : "têtez la moelle et la couenne des siècles".

Au final : à mon sens, de "mésespoir" il n'est pas plus que de désespoir. Le malheur n'engendre pas ipso facto le malheur, sauf à s'y complaire. La figure romantique et narcissique du poète incompris des dieux a vécu. L'ego est "chose" trop sérieuse pour lui laisser prendre le pas sur la logique même, l'instinct de vie, qui nous porte, jusqu'à notre dernier souffle. Voilà. C'est dit. Pardon à celles et ceux que j'aurais pu choquer, je suis incorrigible...

Daniel Martinez

06/09/2014 | Lien permanent