Rechercher : henri Michaux

Des oeuvres inédites de Pascal Ulrich

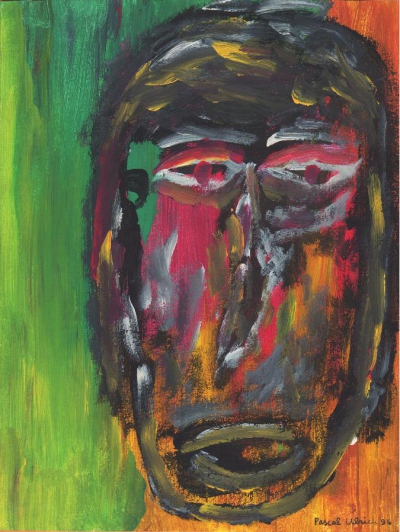

Pour la sortie du "Journal en noir" dont je vous ai parlé, j'ai plaisir à vous donner à voir des oeuvres du talentueux plasticien que fut Pascal Ulrich, nullement préoccupé par la (res)semblance, le vrai si vous préférez, mais, un peu à la manière d'un Artaud ou d'un Michaux, par l'écho que suscite le portrait dans l'oeil interne, par ce "tremblement en transparence" pour reprendre les termes d'un Giorgio Caproni.

Oeuvre de jeunesse (31 x 24 cm), on peut la rattacher à l'Art brut. Fauves, les couleurs laissent filtrer certaine transparence du fond, comme si l'enveloppe charnelle ne faisait que se dessiner sur l'espace environnant, lui conférant par là-même une certaine évanescence. La tête décentrée, pour marquer possiblement l'écart (avec le monde et ses puissances mortifères). Il y a de la sphinge aussi sous ce visage peint, un auto-portrait ?, certes pas...

Car le Sphinx est celui qui pose les questions : et le passage ouvert dans la partie gauche du tableau n'est possible que si la réponse du voyageur est correcte, sinon la dévoration suit. C'est ce péril que Pascal porte ici en scène, sans souci de l'allure ni du beau académique ; on sait que la société a fini par le dévorer, jusqu'aux entrailles. L'espace est restreint, l'homme est face à lui-même, dans sa solitude foncière face à l'Epreuve. La grande épreuve de la vie. DM

Du signe sur la pierre

à la main de rosée

là où glissent les vents

et les graines ailées

clés pour le silence

tout contre qui

porte le vide

à toi de nommer l'abeille

et les confins de l'être

DM

10/03/2015 | Lien permanent

De l'éditeur Marchant Ducel au poète Franck André Jamme : ”La récitation de l'oubli”, éd. Fata Morgana, 18/5/1986, 72 pa

Authentique poète, comme il fut éditeur (de Michaux, Char, Bonnefoy...), voici, paru à la Fée Morgane, un livre dont l'écriture a commencé à Jaipur pour se terminer à Paris, l'été 1985 et dont la dédicataire est une femme, qui n'est pas nommée. Extraits de ce recueil, méditatif, d'une ferveur contenue dans son rayonnement même, les poèmes en prose qui suivent :

Le Wagon d'or

Par les chambres de l’œil, les signes allaient et venaient, visitaient le bol renversé. Derrière eux, semées, les questions : "Quand donc s'enfuiront les spectres ? Pourquoi l'effroi dans le filet ? Peut-on revenir en arrière ?"

Ciel sombre, sept oiseaux blancs, bourgeons diamantés de la foudre. L'air s'engouffre et s'arrête, une lampe s'éteint. "J'aimerais tant que tu sois lent, disait-elle. Épuise-toi. Je vais huiler mon corps entier, pour le prendre, il faudra la nuit." Et tous les nuages attendaient.

Parfois je prononçais la fleur - j'avançais le trident, le tambour, la recherche de ce qui empêche et la terre et le ciel, le miroir des regards, les neuf marques de chance, l'automne, le passage, une apparition : presque tout. Le feu sourdait de la fumée.

Franck André Jamme

28/02/2021 | Lien permanent

”Les marches du vide”, de Lokenath Bhattacharya, éd. Fata Morgana, 4 décembre 1987, 72 pages

Le miracle

Une étincelle a surgi dans la chambre. D'où venait-elle ? Quel vent l'avait portée ? L'homme, assis, méditait, dans la posture du lotus. Replié sur lui-même. Protégeant pourtant l'espace autour de lui. Il l'a vue et ne l'a pas vue.

Il a pensé : prise par le froid qui s'est accumulé ici depuis longtemps, couche après couche, elle va s'éteindre d'elle-même dans le pur bloc de silence du vide. Tant de mots se taisent, tant d'éclairs attendent au plus profond des murs, roulés dans des couvertures ! Le four, qui chauffe, semble un volcan : il se cache, lui aussi, sa grille est rabattue : il fait sombre, il fait noir. On se croirait dans la montagne, une montagne envahie par la nuit qui dort. Et l'on ne voit plus jusqu'où va la côte de l'île, où finit la mer, où commence la terre, où sont les pieds des pins et des cèdres qui trouent le ciel.

Horizon après horizon, juste le voile d'un vêtement de femme. Un vêtement noir de poix.

Il fait sombre : l'homme n'a pas pu que remarquer la petite lueur, qui a blessé ses yeux. L'histoire de l'étincelle a débuté ainsi : il a été surpris, et même un peu dérangé.

Elle vient de l'extérieur, elle n'a pas du tout l'air de vouloir s'éteindre. Elle vient de l'extérieur ? Quel extérieur ? Même l'air ne pourrait pénétrer dans cette chambre close. Mystère. Et si elle était née ici ? Si, frottées l'une contre l'autre, les pierres du troglodyte avaient fait jaillir le feu ? Mystère sur mystère.

Chaque grain de poussière le sait : cette piqûre de scorpion a souillé la nuit de sang. A bout, le visage en feu, touchant bientôt les bornes de la nuit, l'aube remonte à la surface du ciel. Le coq éructe son chant coupant.

Et l'étincelle, écureuil fou, bondit du sol sur l'oreiller. Dans une joie frénétique, elle saute de l'oreiller sur l'étagère aux livres, et puis sur le tableau du mur. Dehors, enfin : sur le toit.

Alors il a bien fallu que celui qui méditait se lève, délaissant sa place et son trouble. Sa chambre n'était-elle pas en train de s'écrouler ?

Mais qui fait tout cela ? Pris par quelle colère ? De quel destructeur est-ce donc la furie ?

Aussi vite que possible, l'homme a ouvert sa porte. Il est sorti sur sa terrasse. Stupéfait, il voit maintenant les flammes qui courent à travers les champs, langues sifflantes de cobras. Aussi loin que vont ses yeux, la terre entière est devenue Kâli portant sa guirlande de crânes. Aujourd'hui, la création célèbre la destruction.

Lokenath Bhattacharya

traduction de l'auteur et de Franck André Jamme

Un poète incontournable de la littérature bengali contemporaine, remarqué d'emblée par Michaux. Doublé d'un conteur, qui nous donne à lire ici transposées, et à entendre comme telles les deux faces du mystère, comprises dans la création même : l'étincelle de vie, réduite à merci par des forces de mort, toujours à l’œuvre de par le monde. Apparemment sans cause directe, cette bascule vient à s'accomplir sans que l'homme n'ait alors mot à dire. DM

Mère destructrice et créatrice, les crânes humains du collier

de Kâli représenteraient les 51 lettres du sanscrit.

03/05/2020 | Lien permanent

Béatrice Gutierrez, Ana Rive, Louis Calaferte

S'il est un panthéon, le mien se compose de quelques livres choisis parfois au hasard de certaines rencontres, s'ils sont peu connus et dans des éditions parfois confidentielles, peu importe ! La révolte n'est guère à la mode, elle brûle quelquefois les coeurs et se dessine dans d'humbles livres : là, entre mes mains, ce sont trois recueils de poèmes, qui me sont chers et de référence.

A commencer donc par "L'Océane" de Béatrice Gutierrez, paru aux éditions Alexandre : je ne sais ce que j'ai aimé là, peut-être le caractère métaphysique de la chose, le côté pensé de ce beau livre. Une femme dans sa grossesse, ce moment-là avec ses peurs, ses enchantements, ce vers par exemple : "Ainsi cette lumière est la naissance première et l'aube finale", il y a une sorte de tragique et son acceptation, une solennité, quelque chose du lien au cosmos - si la dimension cosmique existe encore -, ce qui se passe là est important et en impose, tellement singulière cette aventure de porter dans son corps un autre corps, deux coeurs qui battent dans la même chair. Dans le corps d'une femme, un être à naître et les questions afférentes : d'où vient-elle au juste cette vie à l'intérieur, et de quel néant, de quel avant-naître, et qui dans son futur retournera là, en ce lieu indéterminé, peut-être. Femme devant le sacré : rêvons avec elle de ces mystères.

Mon second choix va vers "Nuits" de Ana Rive, aux éditions du Contentieux (c/o Robert Roman, 7 rue des gardénias, 31100 Toulouse, cf note du 25/5), belle présentation nocturne avec un cyclope ou nyctalope de Pascal Ulrich en couverture. Bien sûr, une pensée pour Cioran, est-ce le noir ou le blanc de l'insomnie ? C'est simple et clair, et là aussi une ouverture métaphysique, silence et pluie, la religieuse veille. Matin de la nuit blanche et de l'interrogation laissée pour nous tous au final : est-ce que je laisse le sommeil me prendre, ou est-ce que je veille ? Peut-être n'y a-t-il personne d'autre que le narrateur dans ces poèmes et c'est un compliment ; juste un coeur qui bat dans l'oreiller. "Je me prépare un café / Je le déguste fenêtre ouverte / Le vent est léger et danse / Il fait encore nuit."

Je clos ce rapide choix de livres posés là sur ma table avec une perle : "Bazar narcotique", de Louis Calaferte. L'écriture des poèmes est directement soumise à la vision dictée par le verbe et le mystère qui semble tourner autour des narcotiques et les troubles induits. Cela se dit ainsi, saisi au hasard des textes : "Je meurs à l'envers / foulard vert sur les yeux". C'est une étrange méditation sur le mystère de l'esprit et celui de l'esprit sous l'emprise des narcotiques. Bien différent du dramatique Roger Gilbert-Lecomte, car Calaferte semble jouer, il n'est ni sujet ni objet, simplement il regarde ce qui se passe à l'intérieur lorsque tout devient trouble et troublant. Ce n'est pas la recherche quasi scientifique de Michaux, c'est une approche tout en délicatesse, colorée des phénomènes de l'esprit. C'est la vision qui ne nie pas et ne ment pas, "est-ce un vertige qui nous fait frissonner ce soir ?".

Jean-Marc Thévenin (cf note du 19/5)

21/06/2014 | Lien permanent

En hommage à Marcel Béalu

A propos de Marcel Béalu (né en 1908 à Selles-sur-Cher ; mort en 1993 à Paris), ce témoignage de Christiane Parrat, que je vous laisse découvrir :

"C'était à la librairie Le Pont traversé au Quartier Latin, dans les années soixante : mon île de calme et de volupté. Rien que des livres que je pouvais lire jusqu'à plus soif sous le regard bienveillant de Marcel Béalu. Comme ma bourse était plate, cela me convenait bien. C'était l'époque de Noces de Sang de Lorca au théâtre du Vieux Colombier (en 1963). Jenny assurait la mise en scène et j'entends encore la voix de Germaine Montero dans le rôle de la Madre. Ce fut le premier livre que je cherchais sur les rayons poussiéreux de l'antre de Marcel Béalu. Il m'ouvrit à ce grand poète. Puis vint la parole claire de René Char in Lettera Amorosa. Une Parole en... archipel qui en appela bien d'autres.

Ponge, Tardieu et Michaux suivirent de près et j'entrais en poésie comme on ouvre une porte interdite. Vision déréglée, subversive et tellement "vraie" du monde. J'étais alors, au Pont traversé, juchée sur un tabouret, adossée aux étagères, tellement absente à ce qui n'était pas le livre où j'étais plongée que les heures passaient comme un songe, me laissant porter par les mots. Quelques lecteurs assidus s’y retrouvaient de même. Nous nous passions des livres, des titres, des fragments de textes.

La rencontre avec le théâtre de Beckett, je la lui dois aussi. Malone, Pozzo et Lucky devinrent mes amis imaginaires et dérisoires dans ce monde un peu absurde. Je demandais à M. Béalu où trouver des livres de Colette - ma grande passion à l'époque. Il me mit dans les mains Le fanal bleu édité par Ferenczi. J'ai encore ce merveilleux livre imprimé en 1949 (pour lequel il me fit un prix d'ami ! Sur la page 42 un effacement des signes typographiques formait une bande verticale et j’essayais de rétablir le texte manquant du mieux possible, au fil des années). Un jour, je découvris Le mariage de Don Quichotte, de Paul-Jean Toulet : une édition de 1924, du Divan. J'étais bouleversée par le grand gémissement de la sirène qui s'enfonce dans la mer quand le Quichotte s'écrie : "Je te connais, tu t'appelles hallucination !". Bien d'autres livres encore, lus sur place, appelant plus tard d'autres lectures. Bachelard, L'eau et les rêves, édité par Corti, c'est là aussi que je l'ai découvert.

Un jour, il y eut Le chant du monde de Jean Giono. Encore une vieille édition de 1934 ! Livre qui me conduisit à un autre : Que ma joie demeure... 1965... moult hésitations. Que faire de ma vie que je voulais bohème, en marge ? Et ce fut la rencontre à Manosque avec Jean Giono, si doux et patient, qui m'ouvrit un chemin. Un trou dans le temps pour me poser, confiante, face aux années à venir...

Les années soixante ? Deux guides : Marcel Béalu et Jean Giono.

Voilà, quelques fragments de mémoire comme des laines de troupeau laissées sur les griffes des arbres et des clôtures, lors de mes transhumances."

Christiane Parrat

A lire aussi, la contribution de Jean Gédéon: "Marcel Béalu, un poète de l'Ecole de Rochefort" (12/12/2011) : http://pierreetsel.typepad.fr/la-pierre-et-le-sel/

30/04/2014 | Lien permanent

La revue ”Phoenix”, dans son numéro 24, parle de Diérèse opus 68

Diérèse, n°68, été-automne 2016

Dans son édito Notes éparses, Daniel Martinez confie aux lecteurs le souffle qui parle Sur le blanc du monde. La traduction redimentionne le chant littéraire écrit-il, ainsi Domaine International donne à lire le poète brésilien Carlos Nejar, le Danois Christensen, le Sud-Africain Sinclair Beiles et l’Américain Edgar Bowers. Dans Cahier I, huit poètes sont présents. La série poétique de Pierre Dhainaut Pour ce matin ce sera tout fait se correspondre art poétique et force créative, elle insuffle ce blanc du monde rendu accessible : "Les poèmes n’accèdent à leur forme exacte que s’ils sont incapables de s’y fixer, comme les arbres.// Les poèmes ne font qu’esquisser une phrase dont nous ne verrons pas le terme. Nous avons toujours, dit-elle, à accueillir." Cahier II invite huit poètes et des lettres de Jean Malrieu à Jean-François Mathé. Diversité des voix et qualité sont de mises, quelques brefs extraits : "le sentiment, lui, était d’une branche à l’autre perdu" (Pascale Flavigny) "Flétrissons le soir, ne craignons/ que le silence sans flocons" (Isabelle Lévesque) "revenir à ce jour/où la vie tenait à une porte mal fermée" (Gilles Lades). L’échange épistolaire est quant à lui éclairé par cette « joie noire » où Malrieu puisait son inspiration. Les lettres disent la dévotion de leur auteur à son travail de revuiste pour Sud, sa bienveillance et son honnêteté. "Recevoir une lettre de Jean, c’était recevoir des nouvelles d’un monde où « il fait un temps de poème »", conclut Dhainaut dans sa présentation. La lettre, lien pérenne et traversée, loin de ne graver qu’une trace, est ce courant drainant ses forces et révélant ad vitæm ses secrets. La partie Regards ne s’éloigne qu’en apparence du poème en offrant à lire des extraits d’un roman de Hélène Mohone, des notes de Pierre Bergounioux (mai 2016) et un texte en prose poétique de Daniel Abel. Dans ses notes, Bergounioux n’enchante pas le quotidien. Le détail des menus faits dit l’adhésion d’un homme au bonheur et à la fraternité. La fragilité physique se dilue dans la lumière des petits gestes, de l’attraction de l’histoire sociale et celle de la littérature. Ensuite, le lecteur retrouve avec plaisir Etienne Ruhaud et sa rubrique Tombeau des poètes IV (Cimetière du Père Lachaise division 27 Jean Rollin et division 49 Gérard de Nerval). Outre faire le récit de leur parcours en offrant des détails propres à satisfaire la curiosité et l’intérêt (même des plus érudits), Ruhaud emploie un style truculent où l’hommage n’est jamais atténué. Ainsi nous écrit-il qu’un lecteur a laissé un homard en plastique sur la tombe de Nerval et nous rappelle que la légende veut que le poète se soit baladé avec un homard tenu en laisse sur les marches du Palais Royal. Simple détail ? Ce numéro de Diérèse s’achève sur Bonnes Feuilles où dix-sept contributeurs offrent leurs lectures, chroniques et études se succèdent. Se trouve là prouvée cette assertion de Michaux reproduite dans l’édito : "écrire tient, pour certains, du vivre".

Marie-Christine Masset

. . . . . . . . . . .faites passer je vous prie, merci. . . . . . . . . .

21/04/2017 | Lien permanent

Journal indien I

Avant propos : Il est bien évident que je ne fais pas ici l'éloge du tourisme, encore moins du tourisme de masse, préoccupé de reproduire les schémas invasifs d'un pays de départ considéré a priori comme un référent. Pas non plus d'arguments à proprement parler naturalistes, mais plutôt un témoignage, une réécriture du visible et du sensible, au fil de mes pérégrinations. Enfin, il tombe sous le sens que je n'ignore rien des menaces sanitaires qui pèsent dès à présent sur ce continent ; mais je ne simplifierai pas du même coup, pour les réduire au silence, les sentiments que je porte à ce peuple. Amitiés partagées.

"Emancipate yourself from mental slavery", avais-je lu sur une feuille aux incrustations dorées, rayées de petites fibres colorées qui semblaient des pilosités prises dans l'ambre. Puis, en sortant de la boutique, sur une pancarte : "Clean desert, green desert". J'étais en Inde, au pays de Gandhi, un homme comme l'on dirait un mage qu'ici beaucoup révèrent, peu de le dire.

Une des dix réincarnations de Shiva : la dixième est toujours attendue, ce sera si tant est, en cheval. Sa tête est bleue : couleur du ciel, de l'universel. Deux vautours d’Égypte trônent sur un arbre dénudé.

Sur une pièce de tissu, des hommes à l'ombre d'un grand acacia, jouent aux cartes, silencieusement.

Une réserve à eau se dit une "paoli". Eau minérale en provision, ma réserve vitale. Sous le lit de ma case, au crépuscule, vu une blatte qui faisait la taille d'un lézard. Dans mon bagage, un masque balinais me sert à l'écraser, puis enrobée dans une feuille, à la jeter par la "fenêtre". L'embrasure, devrais-je écrire.

Pour être vus de loin, certains puits ont quatre minarets.

Des femmes en procession passent : avec des noix de coco sur des plateaux et des coupons de tissus multicolores.

Quel est celui-ci ? Un pèlerin qui, portant un fanion rouge, va courir les chemins un mois durant. Il fera halte pour s'y recueillir, aux temples de la déesse Dourga.

Toujours à portée de main, "Un Barbare en Asie", de H. Michaux, à la couverture cartonnée et toilée ; livre que j'annote à mesure, dessinant dans les marges, au stylo bille.

Des marchands riches (les "marwalis") et leurs riches demeures, des "havelis". Les castes, comment accepter ?

Des saris sèchent sur des épineux, léger vent. Ma chemise à carreaux bleu nuit achetée dans un bazar de Calcutta s'est déchirée sur le côté, soupir, elle ne me collait pas à la peau (au propre), malgré la sueur, abondante.

Le frigo du pauvre : jarres, cruches de couleur ocre ou grise et plus ou moins pansues, où l'eau reste fraîche. Plus loin, avec toute l'attention requise : des bidons de lait, transportés à bicyclette.

A l'improviste presque, des fours à briques, pareils à d'ocres talus surgis là.

Les routes transverses, dans un état (...) : "En Occident, vous dites des nids de poules, ici, ce sont des nids d'éléphants". Certes. Un sentiment d'abandon joint à un effet d'accoutumance.

Un cyclopousse pour les quelques kilomètres qu'il me reste à parcourir, l'homme me demande, pour le prix du déplacement : "what you want" ; ce sera pour ma part 300 roupies. Il me serre longuement les deux mains, ajoutant (que c'est) "a very good price".

Il y a aussi des Indiens qui voyagent, bardés de matelas, draps, oreillers, en wagons climatisés, aussi chers que l'avion.

Des journaliers assis sur leurs talons à l'ombre d'arbres à bois de rose. Payés à la journée, toujours dans l'incertitude du lendemain, des dents manquent à certains, baisser les yeux. Un dentiste aux petites fioles rouges. Un imprimeur dont l'atelier sous l'appartement qu'il habite laisse paraître les caractères dans leurs petits compartiments appropriés et la presse.

Sur les terrasses courent des singes, de garde-fous en garde-fous : chapardeurs, à l'affût du moindre quignon de pain à voler. Mais on laisse ouvertes les fenêtres, pour laisser passer un peu d'air.

Un chien famélique ; plus loin, une vache dont le cou fait un angle presque - à l'ombre d'une roue de tracteur. Indifférente, superbe de majesté.

Ce calme régnant, en apparence. Il est là, encore, celui qui écrivit, de retour au pays : "En Occident, le journal d'une femme indienne". Respect pour le vivant, pour celles et ceux qui en sont l'image, toutes conditions confondues.

Daniel Martinez

11/04/2020 | Lien permanent

Andrea Zanzotto (1921-2011)

Deux recueils d'un immense poète

Idiome, traduit de l'italien (du dialecte haut-trévisan) et préfacé par Philippe di Méo, José Corti, 15 €

Essais critiques, traduit de l'italien et préfacé par Philippe di Méo, José Corti, 19 €

* * *

Héritier d'une culture italienne plurielle en ses dialectes et lecteur accompli des littératures européennes, le poète Andrea Zanzotto a construit une œuvre ouverte à maints babils, balbutiements, idiomes venus d'horizons divers. Ainsi s'est-il dégagé de tout enracinement en une quelconque tradition, sans s'être voué pour autant aux simples séductions de l'épars.

Né en 1921 à Pieve di Soligo, un bourg de Vénétie dont il s'est peu éloigné, Andrea Zanzotto fut, dès son premier livre, Derrière le paysage (1951), attentif aux failles et fractures qui minaient l'unité de toute culture, comme l'équilibre psychique de tout être. Cette volonté de suivre des lignes de faiblesse et de penser jusque dans ses conséquences linguistiques "l'oxymoron terrible" - l'équilibre de la terreur - lui valut l'admiration d'Ungaretti et de Montale, l'amitié de Pasolini et celle de Fellini pour qui il écrivit certains dialogues de ses films. Elle le conduisit aussi à se défier de l'histoire et des hommes qui croyaient la maîtriser, pour construire une œuvre aussi humble et riche en facettes qu'une "feuille de papier chiffonnée".

Sans doute son projet le plus ambitieux fut-il d'élaborer un inventaire poétique des langues italiennes dans une trilogie dont Idiome (1986) est le dernier volet. Débutée avec Le Galaté au bois (1978), riche en langues nombreuses et suivant en cela l'exemple de Dante, d'inspiration pétrarquiste par sa langue unitaire, elle s'accomplit dans Idiome, où partout affleure le dialecte de Pieve di Soligo. C'est d'ailleurs le livre de ce lieu, riche en historiettes locales, aussi frêles que des décalcomanies. Le livre aussi où l'oralité des parlers sauve, de bouche à oreille, la mémoire de ceux dont l'histoire ne s'encombre pas. Des savetiers, des rétameurs et des couturières y ont droit de cité, autant que Maria Fresu, une victime anonyme des attentats de la gare de Bologne, dont jamais le corps ne fut identifié et dont le nom seul demeure. Autant que Pasolini, merveilleusement salué d'"un pauvre effort, un tremblement, /pour recoudre, et d'une certaine façon relier (...) ce qu'ils ont fait de tes os, de ton cœur". "Coudre", "recoudre" sont les maîtres mots d'une œuvre qui, par ses sutures, suit toujours le bord des déchirures de l'espace, du temps et du corps qui les synthétise, dans un triple geste d'énonciation, d'apaisement et - semblable en cela au tissage/ "détissage" de Pénélope - de conjuration du temps.

Voilà pourquoi les poèmes de Zanzotto ont ce beau débraillé et ce phrasé tremblé qui vacille. Il y a en eux une élégance propre aux guenilles, celles de Charlot par exemple, dont Zanzotto partage l'ironie sensible, le peu d'illusions, mais aussi le sens rusé de la farce. Mais coudre, c'est aussi rapprocher les deux bords d'une activité poétique qui se déplie naturellement en un acte d'écriture et en un acte de lecture.

Les Essais critiques - un simple choix - qui parut à la même date qu'Idiome sont remarquables : intelligence, finesse, outils singuliers de lecture pour chacun d'eux. Ils composent à la fois une réflexion sur la poésie italienne, de Dante à Pasolini, de Pétrarque à Sandro Penna en passant par Leopardi et Ungaretti, et un miroir bibliographique de ses propres poèmes. Ainsi, lorsque Zanzotto étudie la présence des "épluchures" et des "fossiles" chez Montale, on y pressent l'usage qu'il ne tardera pas à faire d'une telle esthétique des débris ; et lorsqu'il évoque les hétéronymes et le plurilinguisme de Pessoa, c'est dans le prisme de l'italien multiple que reflète sa propre poésie.

Ce fin lettré francophone, traducteur de Michaux, Bataille et Leiris, va aussi chercher chez Artaud et Lacan la résonance des voix en un corps, celles qui font de son œuvre une épopée dont le héros est la langue de personne, la langue à recomposer dans ce qui reste du bruissement des êtres, des plus humbles aux plus savants.

Renaud Ego

16/09/2019 | Lien permanent

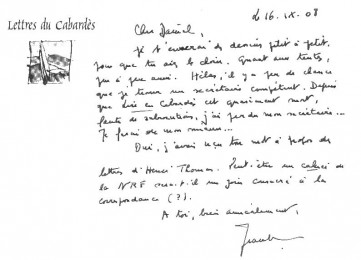

Jean-Claude Pirotte (1939-2014) et les Lettres du Cabardès

Françoise R. écrit, à propos de Jean-Claude P. :

"Pleine de tristesse, depuis votre message de dimanche sur le blog, je veux juste dire la peine d'une lectrice lointaine et inconnue de Jean-Claude Pirotte. Ses livres resteront sur l'étagère, tout près de ceux d'André Dhôtel, les Aimés. Sa voix accompagne depuis tant d'années mes saisons ! Mais je sais aussi que, comme la petite boîte à musique de l'enfance, ses poèmes feront encore et encore danser les heures boiteuses. Merci et toutes mes pensées à ses proches. "

* * *

Dans le courrier qui suit, en date du 16 septembre 2008, J-C P. se plaint de la fin annoncée de cette belle réalisation que furent les Lettres du Cabardès, il en donne la raison précise. Les poèmes qu'il envoyait à Diérèse étaient manuscrits, écrits au stylo-plume noir.

Quant à son allusion aux lettres de Henri Thomas, il s'agit de celles publiées in Diérèse 40 (printemps 2008), inédites, adressées dans les tout derniers mois de sa vie au poète quimperlais Gérard Le Gouic. Jean-Claude, qui aimait plus que tout et pour des raisons que l'on aura devinées, Le Migrateur, de Henri Thomas, pensait qu'un Cahier de la NRF, a minima, pouvait mettre l'accent sur l’œuvre épistolaire de l'auteur des Maisons brûlées. Depuis, un intéressant Choix de lettres, 1923-1993 a bien été publié par les éd. Gallimard, et ce n'est que justice. DM

26/05/2017 | Lien permanent

Le Chat sauvage, un dessin de Pacôme Yerma

Dans l'attente du maquettage de Diérèse 80 (l'éditorial a été écrit par Jean-Pierre Otte), d'une mise en pages qui me prendra du temps ; et pour faire suite à l’œuvre de cette auteure que j'estime, Carole Martinez, rencontrée lors d'un jury présidé par Alain Absire auquel je participais, je me suis reporté à mes archives, pour y retrouver ce dessin.

Dessin qui remonte aux premiers temps de Diérèse, conçu à la cité du Printemps, au 28 avenue Aristide Briand à Montreuil-sous-bois, où j'avais alors résidence. A l'époque, le 21 mars 1998, date de parution du premier numéro, j'avais imaginé construire au fil des livraisons un Bestiaire qui dirait mon intérêt pour le règne animal. Chemin faisant, pourquoi ne pas le mentionner ?, l'un de mes premiers abonnés fut Henry Bauchau, qui habitait passage de la Bonne Graine, dans le onzième parisien. Dans ce premier numéro donc, j'y parlais de la Pélagie, de la Veuve noire, du Scorpion d'Afrique ; dans le deuxième, de l'Hippocampe à long bec, du Saint-Pierre, de la Rascasse rouge. Henry Bauchau m'écrivit alors tout le bien qu'il pensait de mon entreprise - un fameux soutien que j'avais là.

... C'est tout à la fois, ici et maintenant, un hommage à Jean-Paul Morin de la Poéthèque de Villefontaine qui a pris le temps de recenser sur son site les sommaires des 79 numéros de la revue parus à ce jour.

Et un salut au passage, à Etienne Ruhaud pour son livre "Animaux", paru il y a peu aux éditions Unicité.

Amitiés à tous, Daniel Martinez

Dessin à la mine de plomb de Pacôme Yerma, 1998

05/12/2020 | Lien permanent