Rechercher : Henri Thomas

”Voie de disparition”, de Yves Leclair

Yves Leclair, qui vient de faire paraître chez Antoine Gallimard "Cours s'il pleut", m'adresse son dernier recueil, paru ce mois-ci de même, aux éditions Librairie La Brèche, sises à Vichy.

Avec, en exergue à son livre orné en première de couverture d'une estampe en couleur d'Hiroshige, "Vue lointaine du mont Akiba", une phrase extraite d'un texte bouddhiste : "Le chemin existe, mais pas le voyageur". Comment dire mieux, n'est-ce pas ? Être en chemin, seul au bord de la route qui fait signe.

J'extrais quelques lignes de cet opus, au quatorzième chapitre, intitulé "Maison de paille" : "L'instant poétique n'est guère voulu, mais il est reçu, plus ou oins bien accueilli, parfois trouvé au hasard. On le trouve sans le trouver, on le rencontre, l'accueil, le cueille sans le vouloir. On y crèche sans rien. C'est non seulement une affaire d'humilité, mais surtout une histoire de coeur, de nudité et d'accouchement dans la paille."

Volià qui me parle, dans ce qui regarde ces hasards quand ils nous composent une vie, et sans lesquels nous ne serions rien, au vrai. Tout ne se résumerait-il pas, au fil de l'eau, à ce qui nous échappe continûment, pour mieux resurgir à l'improviste, quand on ne s'y attend plus guère. Opus incertum.

Henri Thomas avait bien vu la chose ; en fait, c'est d'un voyage intérieur qu'il s'agit, "éternel" si l'on peut dire, à la façon d'un Joseph de Maistre.

Daniel Martinez

18/04/2014 | Lien permanent

L'air du temps

Une petite semaine passée loin du blog que j'alimente régulièrement pourtant, mais... il me fallait quelque repos, prendre un peu de distance avec le plus commun de jours. Pas de grand voyage si ce n'est de l'intérieur, avec une attention discrète à l'actualité, nationale et internationale, aux relents mortifères. Le populisme ambiant m'exaspère, je ne vous apprends rien, qui touche un peu tous les domaines et gagne même celui de la santé publique avec, par exemple, le refus de se faire vacciner ! Nous sommes loin de l'esprit des Lumières, même si certains sociologues jugent que la situation économique actuelle durcit les discours, les références, potentialisant dans le même temps la volonté de faire tenir dans une formule les solutions à apporter à de vrais comme à de faux problèmes, inventés de toutes pièces. Pour Henri Thomas, "la vérité, la poésie, la vie ne se peuvent jamais saisir dans une formule ; là où il y a formule, il n'y a plus de respiration". Comme je le comprends bien ! Laissons cela aux politiques, les littéraires n'y ont rien à voir.

L'heure est grave, certes, et nous n'avons pas fini d'en évaluer les conséquences, pour celles et ceux qui nous survivront. Mais il y a néanmoins, et malgré tout, une volonté de vie qui passe tous les clivages, sociaux, culturels, cultuels et doit garder le statut de gouvernail dans la tempête. Plus jeune, j'ai encore à l'esprit mon professeur de philosophie dont la fille était autiste et qui se demandait si cette affection était innée ou acquise. Certes. L'important n'était-il pas, bien plutôt, de permettre à cet enfant de vivre pour le mieux son handicap ? Toute situation difficile engendre des réponses complexes, adaptées, contextualisées, délivrées de l'obscurantisme simplificateur qui fait florès. Le tourisme culturel n'a que peu à voir avec la culture ; de même le monde, dans son évolution, ne se laissera pas réduire à des schémas directifs à voie unique. Le vivre ensemble par contre est un outil de prédilection sur lequel travailler de concert. L'individualisme forcené prôné comme une valeur sûre et ses métastases dérivées détruit autant que ce qu'il prétend construire. Nous vivons : là est le problème, une époque de déconstruction... où les peurs s'agglomèrent dans un magma informe, où les sentiments, pour mal orientés qu'ils soient, prennent le pas sur la raison.

Amitiés partagées, Daniel Martinez

24/06/2019 | Lien permanent

Pierre Leyris (1907-2001)

Le traducteur et angliciste Pierre Leyris est mort le 4 janvier 2001 à Paris. Avec lui a disparu l'un des plus importants passeurs de la littérature anglo-américaine de la seconde moitié du vingtième siècle. L'ampleur et la diversité du travail qu'il a accompli dans ce domaine, même s'il est resté discret par nature, inspire le plus profond respect. En 1985, il avait reçu le Grand Prix national de la traduction.

Né à Ermont (Seine-et-Oise) en juillet 1907, il fut élève à Jeanson-de-Sailly. Il se lia d'amitié avec Pierre Klossowski, qui fréquenta le même lycée, et avec le frère cadet de celui-ci, le peintre Balthus, qui fit son portrait.

Dans les années 30, il fait la connaissance des membres du Grand Jeu, et aussi de Pierre Jean Jouve, André Gide, Klaus Mann, Henri Michaux...

A cette même époque, Pierre Leyris, renonçant à la poésie, décide de se consacrer entièrement à la traduction, un choix qui n'était pas celui de la facilité. Jean Paulhan l'encourage, mais, dans le milieu de la NRF, c'est la rencontre avec Brice Parain qui sera déterminante, spirituellement et intellectuellement. Catholique, il sera, après-guerre, secrétaire de rédaction de la revue Dieu vivant, fondée par Louis Massignon et Marcel Moré en 1945. Dans ces mêmes années, Henri Thomas se dira sensible à la probité de cet "esprit subtil et fourbu".

Sa première traduction - avec l'aide de sa femme, anglaise - sera celle du roman de Melville, Pierre ou les ambiguïtés (Gallimard, 1939). Il eut également l'occasion de travailler à Londres auprès de T.S. Eliot pour la traduction de ses poèmes (Seuil, 1947).

Parmi les auteurs traduits par Pierre Leyris, il faut citer : William Blake (4 volumes d’Œuvres, chez Flammarion, 1974-1983), Emily Brontë (les Poèmes, Gallimard, 1963, et Wuthering Heighs, Pauvert, 1972) ; Charles Dickens (nombreux titres) ; Gerard Manley Hopkins (Reliquae, Seuil, 1957 et Le Naufrage du Deutschland, id., 1964) ; Shakespeare (il dirigea l'édition des Œuvres complètes, au Club français du livre, de 1954 à 1962) ; et puis aussi Yeats, Hawthorne, Stevenson, Wharton...

En 1995, il fait paraître chez Gallimard son importante Esquisse d'une anthologie de la poésie américaine du XIXe siècle. Pierre Leyris avait également été le fondateur, en 1964, de la prestigieuse collection "Domaine anglais" au Mercure de France, qui permettra de découvrir des auteurs comme John Clare, Stephen Crane, Edmund Gosse ou John McGahern.

Dans un entretien accordé au Monde en 1974, Leyris affirmait, dans son travail de traducteur, vouloir surtout rester fidèle "aux concepts et aux images, la fidélité rythmique allant de soi. Être fidèle, c'est, après une longue imprégnation du texte et de ses valeurs dûment reconnues, se laisser traverser par lui, comme involontairement, dans le passage d'une langue à l'autre. Le naturel, en traduction, s'obtient tout à coup, comme une grâce, au terme de patients efforts. Vous ne pouvez pas savoir à quel point on pénètre un texte en luttant longuement avec lui. On croit même saisir le secret de sa genèse."

Apprenant la mort de Pierre Leyris, Yves Bonnefoy nous a déclaré : "Je perds beaucoup avec lui. Un modèle autant qu'un ami. Il m'avait fait la confiance, dans les années 50, de m'inviter de participer à sa monumentale édition des Œuvres complètes de Shakespeare, et je puis témoigner qu'il fut pour beaucoup, en cette occasion comme en bien d'autres, l'exemple même du scrupule, de la rigueur, du savoir. relisant avec minutie les versions qu'on lui apportait, les discutant mot par mot avec la patience qui naît du cœur marié à l'intelligence. Pierre Leyris restera comme un des artisans de l'alliance toujours renouvelée des langues française et anglaise. C'est là un vrai titre de gloire."

Patrick Kéchichian

08/06/2015 | Lien permanent

”Une nuit sur le mont Chauve”, un livre de Michel Butor et Miquel Barcelo

Chacun sait que le poème symphonique "Une nuit sur le mont Chauve" a été écrit par Moussorgski, mais pas forcément qu'un livre d'artiste du même nom a paru aux éditions de La Différence en septembre 2012. Imprimé en Italie, à La Spezia, dans un format à l'italienne (19,5 x 27 cm), avec une couverture cartonnée et des pages sur papier Efalin lisse de 120 grammes du plus beau noir.

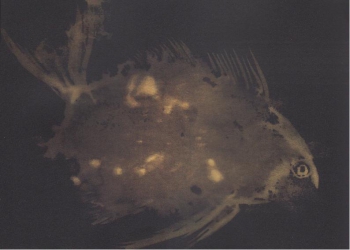

Soixante-douze quatrains de Michel Butor (qui a illustré à son heure Diérèse 63) y voisinent avec 72 dessins de Miquel Barcelo, oeuvres sur Canson noir imprimées à la planche, à l'eau de Javel et au Gesso : les motifs jaune paille se détachent du fond ainsi que vous pouvez en juger plus bas... On repense bien sûr au (petits) dessins sur Canson noir de Michaux mais ici la manière est autre puisque le plasticien Barcelo, un habitué des grands formats, "grossit le trait" si je puis dire. On peut admirer des poissons, poulpes, coraux ou indifféremment des rennes, dromadaires, girafes, buffles, zèbres, chevaux, le tout orchestré de main de maître cela va sans dire ! - sachant que le livre s'achève là où commence le dernier film d'Alain Cavalier, "Le Paradis"** : sur le monde des oiseaux (et la symphonie se termine), voici

71 Migrateur :

Quelques oiseaux quittent la scène

pour laisser place à ceux du jour

croassements glapissements

ricanements vrombissements

On songe aux poèmes du Bestiaire apollinarien (sans ce caractère naïf, enfantin même de certaines pièces dudit Guillaume) : bref, chez Butor, une poésie résolument non conceptuelle, mais bien plutôt descriptive, je veux dire privilégiant toujours pour la rendre parlante la partie la plus suggestive de la réalité. Les vers du poète peuvent aussi se montrer caustiques et dévier sur le monde des humains, par exemple

57 Parlementaire :

Au bal masqué les politiques

se sont déguisés en légumes

blancs ou rouges navets carottes

avec feuillages de billets

Michel Butor, dont la maîtrise du vers n'est plus à démontrer, sait ne jamais s'éloigner de l'objet de sa quête et l'on repense à ce que disait Henri Thomas interviewé par René de Ceccaty (interview dont je vous ferai part dans une prochaine note blog) : "La poésie ne doit jamais être vague." Au contraire, elle est ici proche du sujet, sans pour autant risquer de devenir une poésie du quotidien. Comme dans

42 Polyglotte :

Ils dévorent dans les pommiers

les fruits qui leur donnent les clefs

de toutes les langues humaines

qu'ils prononcent précisément.

Sans oublier naturellement

27 Vénitien :

Dorade cherchant un amant

parmi vagues du carnaval

antennes murmurant odeurs

dans la confusion des espèces

accompagné précisément de cette oeuvre de Miquel Barcelo (peintre qui à mon souvenir à également illustré le regretté Paul Bowles, dans l'un de ses récits africains)

Préciser enfin que cet ouvrage a donné lieu à un livre-objet constitué de huit rouleaux de 350 x 30 cm et que de cet ensemble, réuni dans une boîte en tilleul, il a été tiré 119 exemplaires de tête constituant l'édition originale. Les poètes embellissent le monde, cqfd... DM

26/04/2017 | Lien permanent

Dominique Labarrière (1948-1991)

UNE CURE D’INEFFICACITÉ

"L’air triste et las des gens qui flânent le matin

parce que la journée est d’avance manquée

et qu’autant vaut la commencer oisivement."

Henri Thomas

Cette chose étonnante qui advient une ou deux fois l’an, parfois un peu plus, souvent moins ; que j’appelle poésie ; que rien ne laisse présager, si ce n’est une imperceptible modification du métabolisme et dont rien ne subsiste sauf le souvenir d’une zone obscure où s’éveillent et vivent des images, une image dans le meilleur des cas, que son étrangeté fait ressortir.

Écrivant, voici que se profile cette pensée ; je me promets de la noter sitôt la phrase en cours achevée. Il s’avère impossible de m’en souvenir. Simplement la trace de sa venue puis de la disparition d’une "pensée" dont je ne sais rien d’autre que cela : elle fut. Le cherchant mais en vain, il m’apparaît qu’elle était en rapport avec ce qu’alors j’écrivais. Se pourrait-il qu’elle ne soit qu’une doublure, une suivante de l’écriture ? Une confidente stérile sans être propre hors de ces muettes et furtives apparitions ?

Écrire comme si ces phrases étaient les dernières.

Mais pour qui relit ces lignes et qui jadis les écrivit, elles sont plus étrangères que celles qu’il peut lire d’un autre. Et pourtant bercé de la même illusion : que ces mots soient les derniers ! - , il écrit encore et encore.

La pénible conquête de quelques mots, voire la mise à nu d’un poème - pour se retrouver encore plus seul, plus désemparé, plus incertain. Encore plus meurtri. Comme si ce poème qui, maintenant, existe, je ne peux le relire, l’oublier ou le détruire ; je peux le confier à un ami ou le publier, il n’en existera pas moins - comme si ce poème ne se satisfaisait pas de son opacité propre et renchérissait sur celle du monde. Brouillait toute transparence. Écartait toute tentative de réconciliation. Comme si l’un des deux, le poème, le monde (et moi avec lui, qui en fais partie), était de trop -, et qu’il soit cependant nécessaire qu’ils existent simultanément.

J’écris. J’ai honte de ces quelques lignes, honte à laquelle se mêle l’impossibilité physique de détruire cette page. Alors ? Écrire. Écrire encore en choisissant avec soin d’autres mots : à relire, je saurai bien pourquoi ils sont là !

Celui qui vit ceci et cela, c’est lui ; vaguement inquiet je l’accompagne et le regarde : encore ceci ! encore cela ! Et lorsqu’il arrive que lui et moi se rejoignent pour mimer une fallacieuse identité, c’est la chute.

Je dis : je ne vois rien. C’est à des événements particuliers, "pittoresques", à des faits auxquels pour telle ou telle raison j’ai été amené à conférer la qualité d’événements -, c’est à des choses semblables qu’alors je pense. C’est dire que je n’étais pas là. Où étais-je ? Qui occupe ma place lors de ces états d’éclipse, d’intermittence ?

Je me détachai de lui, ou il se détacha de moi : c’est alors que je pris conscience de mon corps.

Il m’arrive parfois de regretter de ne plus "être" le même, car j’ai oublié qui était celui-là.

Du dégoût comme résistance à la pensée par elle-même comme elle-même.

Cet état d’attente où rien ne se passe, où rien ne peut se passer. Inconcevable que l’on puisse s’en sortir ! Qu’il y ait eu autre chose par le passé, qu’il puisse y avoir autre chose dans l’avenir. L’attente n’attend rien - rien d’autre qu’elle-même.

Brusquement des heures, des mois se sont écoulés - brusquement on n’attend plus.

L’indifférence, le comportement métaphysique par excellence face à la question métaphysique par excellence : celle de l’être. On ne saurait l’expliquer sans la réduire par là même à quelque chose de moins qu’elle. Ainsi cet homme qui montant à l’échafaud, marque tranquillement la page du livre qu’il lisait encore en marchant et le remit au bourreau.

Figures peintes sur un rideau, une face tournée vers le monde et l’autre vers le monde sans images.

Dominique Labarrière

01/11/2019 | Lien permanent

Notes et contre-notes

J'avais oublié un "s" dans la dernière citation de Christian Bobin, qui faisait passer un verbe pour une conjonction de coordination (honte à moi). A ma décharge, j'écris bien trop vite, sans me relire le plus clair du temps ; là, à l'instant où je saisissais cette note, je devais prendre sous peu le train pour me rendre à Paris, y travailler oui, un jour de Noël. Diable, où es-tu ?

Et puis, je relisais dans le transilien quelques instants après, coïncidence !, Henri Thomas (in "La joie de cette vie", éd. Gallimard, 18/12/1991), pour tomber sur cette phrase, page 64 : "J'ai vu le diable qui retire sans bruit un à un tous les clous, les pointes, qui tenaient ensemble et solide la chose que l'on avait construite dans la journée - si bien qu'au lever du jour, dans un étrange bruit d'envol lourd... Tout s'écroule."

Rien ne s'écroule en fait, sauve la foi que nous aurons mis dans l'édification, dans la réalisation de l'objet de nos vœux. Si le devenir nous échappe, comme la suprême logique qui gouverne toutes choses, c'est bien parce qu'elle n'obéit pas au rationnel stricto sensu, à la ligne directrice de nos actes communs. Si notre société (comme l'environnement qui la porte) se délite de l'intérieur, c'est bien parce que le sens du social, du vivre ensemble y a été relégué au plus bas. Et là, en étant honnête, rien ne pourra inverser le mouvement en cours, tant le nombre de bévues multipliées écrase de sa masse les bonnes intentions de quelques-uns, qui ne sont pas à compter parmi les puissants de ce monde.

Alexis, qui a publié in Diérèse 79 une belle suite de poèmes, m'informe qu'il sera édité chez Gallimard en mars prochain, ce qu'il ignorait en me confiant ses textes. J'en suis heureux et le lui écris. Sans oublier pour autant qu'un ancien auteur de Diérèse prétendait qu'Antoine Gallimard ne publierait plus de poésie en 2021, après le dernier Sourdillon, fin 2020 : chacun voit midi à sa porte c'est un fait (dépit de ne pas être publié dans cette maison l'an prochain ?)

A propos, je me rappelle avoir été malmené dans les premiers temps de Diérèse (nous étions en 1998) parce que j'osais parler dans mes colonnes de la maison Gallimard. Héraclite disait : "C'est par comparaison à l'homme qu'est laid le plus beau des singes." L'idéal est de se moquer de nos détracteurs en leur renvoyant le plus respectueux silence.

Lorand Gaspar, qui fut chirurgien à Tunis, une ville que je connais bien, écrivait in "Derrière le dos de Dieu", (éd. Gallimard, 19/03/2010) en page 35 :

Des soleils petits, frileux

clignotent dans le sang qu'il perd

lentement, indubitablement...

Aussi indubitable l'étonnement,

pâleur et solitude posées dans le visage

vieux papiers jaunis et ces deux

flaques de jour tapies au fond

de la chambre de soins intensifs,

un jardin de tuyaux et d'écrans

la vision a éteint le dehors

ce qui reste d'images, de touchers

de mots inutiles pour la pensée

que captent les neurones dans l'obscurité

du tunnel qui débouche sur

l'éblouissement de l'inconnu -

parmi des coquillages et des bois morts

qu'illisibles dépose la mer -

J'y revois se dessiner la fin de mon frère Hugues, dans un hôpital de Seine Saint-Denis. Et la peine qui fut la mienne, voyant son corps sans vie ne répondre aux baisers que je lui adressais, post-mortem.

Daniel Martinez

25/12/2020 | Lien permanent

Le catalogue complet des éditions Marchant Ducel (alias Franck André Jamme) : 1982-1994. Première partie

C'est en relisant la bibliographie d'Edmond Jabès parue en juin 2007 chez Seghers (soigneusement expurgée de tous ses écrits antérieurs à 1943 ; à savoir que, même reniés par leur auteur, ces livres ont pourtant bien existé !) - à cette lecture donc, j'ai noté l'absence de date de publication pour le second opus d'E. Jabès paru chez Lucie Ducel : "L’Étranger". Et c'est, entre autres, ce qui m'a décidé à saisir pour vous l'intégralité dudit catalogue, qui compte 36 titres, livres d'artistes inconnus de la Bibliothèque nationale.

Rappelons que la directrice de publication des éditions Marchant Ducel habitait le 79 rue du Chemin Vert dans le onzième parisien et que son pseudo était Lucie Ducel, (de fait une Serbe francophone, dont m'échappe le nom).

Première partie :

1 René Char. Le Convalescent.

20,5 x 14,5 cm, 20 pages, 25 ex. sur Népal, imprimé en mai 1982 par Neesa Press, Kathmandu, avec une peinture tantrique.

2 Milarepa. Dernier Chant, traduit du tibétain par Lopsang Lama.

23 x 17,5 cm, 16 pages en accordéon, 40 ex. sur Népal, dont 7 sous bois avec un portrait traditionnel de Milarepa et 33 sous soie ou toile avec une gravure du portrait, imprimé en mai 1982 par Neesa Press, Kathmandu. E.O.

3. Franck André Jamme. Pour les simples.

16 x 23,5 cm, 16 pages, 30 ex. sur Népal, imprimé en mai 1982 par Neesa Press, Kathmandu, avec une peinture tantrique. Coédité par Thierry Bouchard. E.O.

4. Pierre André Benoît. Clarté de midi.

11 x 18,5 cm, 16 pages, 13 ex. sur vélin d'Arches, imprimé en mars 1983 par Jean Martinez, L'Isle-sur-la-Sorgue, avec une aquarelle de Lucie Ducel. E.O.

5. Franck André Jamme. Pour les simples **.

12,5 x 18,5 cm, 20 pages, 50 ex. sur vélin d'Arches dont 12 avec une gouache de Marguerite Leuwers, imprimé en février 1983 par Jean Martinez, L'Isle-sur-la-Sorgue, E.O.

6 Pierre Oster Soussouev. Le Murmure.

17 x 23 cm, 16 pages, 13 ex. sur vieux Saunders, imprimé en avril 1983 par Gilles Couttet et Gérard Thomas, Le Pontet, avec une aquarelle de Lucie Ducel. E.O.

7 Henri Michaux. Yantra.

18 x 16,5 cm, 15 pages en accordéon, 36 ex. sur papier népalais dont 10 sous bois gravé (marqués de A à J) et 26 sous toile noire (numérotés de 11 à 36), tous rehaussés d'un shri yantra traditionnel, imprimés le 20 juin 1983, par Wonder Printing Press, Kathmandu.

8 Roger Munier. Comment dire ?

25 x 15 cm, 26 pages, 36 ex. sur Népal, imprimé en juin 1983 par Wonder Printing Press, Kathmandu, avec une peinture tantrique. E.O.

9 Brug'pa Kun'legs. Poème, traduit du tibétain par Lopsang Lama.

22 x 13 cm, 16 pages en accordéon, 20 ex. sur Népal des actes de propriété de la Cour, dont 7 sous bois, avec une peinture traditionnelle tibétaine, et 13 sous toile, avec une empreinte, imprimé en juin 1983, par Wonder Printing Press, Kathmandu. E.O.

10. Lokenath Bhattacharya. Des aveugles très distingués, traduit du bengali par France Bhattacharya.

15,5 x 20 cm, 28 pages, 50 ex. sur Népal, dont 13 rehaussés d'une miniature indienne de Raja Sharma et Sunheri Lal, et 37 d'un diagramme tantrique, imprimé en juillet 1983 par Wonder Printing Press, Kathmandu. E.O.

08/05/2021 | Lien permanent

Diérèse 52/53 : repérages 2

Albert Einstein : "Dieu ne joue pas aux dés avec la vie. La science sans religion est boiteuse, mais la religion sans la science est aveugle". J'ai recopié cette phrase ce matin dans mon agenda, car je la trouve juste.

Ce samedi, j'écrivais qu'une fois sorti du musée, et après avoir lu l'excellent poète Pascal Pfister, il convenait de me sustenter un tantinet. L'aventure, ça creuse ! Un sandwich garni d'une tranche de roastbeef presque transparente, quelques cornichons maculés de moutarde ont fait mon affaire (si je puis dire), une Desperados pour éviter d'avoir la bouche sèche. Sur le quai, il était près de 21 heures, la nuit a gardé pour moi un goût de journée. On entend la motrice faire des essais, ça tremble un peu, un peu plus, on dirait que ça fume, puis flop, flop ! Tout s'arrête, je sens que l'affaire n'est pas dans le sac. Au bout de 20 minutes de tentatives infructueuses, les gens se regardant l'air de dire : "Mais que se passe-t-il donc ?", un agent nous annonce au micro que la motrice rencontrant d'insurmontables "problèmes techniques", il convenait que les passagers descendent sur le quai et empruntent le prochain train pour Toulouse.

Arrivés à Toulouse, ce serait à minuit passé que s'élancerait le valeureux convoi en direction de la Ville lumière. Du temps à tuer, encore. Les abords de la gare, assez sympathiques, une pression au comptoir et relis Volis agonal, de Marc Guyon :

"Simple glisse la vie

aisée, car le difficile

n'existe que dans la main, le geste."

Les noctambules, un peuple bon enfant, entre ceux qui cherchent et ceux qui ont trouvé, ceux pour qui le sommeil est un détail... Je me love dans la mezzanine, un compartiment des plus étriqués, après quelques banalités échangées avec mes voisins de compartiment. J'ignorais alors qu'on surnommait ce convoi "le train des voleurs", les exactions y étant à l'époque loin d'être exceptionnelles. Bien sûr, ayant trop de respect pour cette noble compagnie, je me garderai de confirmer aujourd'hui la mauvaise réputation de ce train de nuit, aux multiples escales. Je crains de ronfler et garde mon portable à touches près de mon oreille. L'estomac gargouille déjà un peu. La valisette derrière ce qui fait office d'oreiller.

L'arrivée ? : à plus de midi, c'est un vrai tortillard. Je ne pourrai donc reprendre mon travail que l'après-midi (prévenir mon employeur, en invoquant le cas de force majeure, mais pas avant huit heures). Bref. Malgré l'inconfort manifeste, il s'agit de tenter de dormir un peu, au mieux. Jusqu'à 5 heures du matin, c'est allé. Je soulève le rideau du compartiment, jette un œil en extérieur : nous nous sommes arrêtés je ne sais trop où, on palabre sur les quais. J'ai eu tout de même le temps de rêver. En haute montagne, un hélico venu me porter secours, montée avec la petite échelle de corde et descente dans la vallée, où le soleil est au rendez-vous. Les yeux mi-clos, juste le temps de m'aviser que quelqu'un ouvrait la porte à glissière, farfouillait d'une main preste dans les premiers bagages accessibles, pour repartir illico.

A six heures et quelques, une furieuse envie d'uriner me prend. Je descends de la mezzanine, précautionneusement. Prends le couloir ; par chance, pas de file d'attente. Retour au bercail : mon voisin du dessous est en train de fouiller le bagage aux pieds de celui qui dort à poings fermés, au même niveau que moi, mais de l'autre côté. Je le dévisage, il s'arrête donc, et l'air de rien retourne à son lit. Flash : je me dirige illico vers mon semblant d'oreiller (un pull-over roulé sur lui-même) et ouf ! la valisette que dans mon empressement j'avais laissée sans surveillance côté fenêtre n'a pas bougé d'un poil, je l'ouvre pour en vérifier le contenu, tout y est, j'ai eu très chaud. Et ne la quitterai désormais plus des yeux.

Tout aurait donc pu s'arrêter là. Car c'était un manuscrit original que je transportais. Me souvenais alors de ce qui était arrivé à Henri Thomas, qui a perdu un jour un manuscrit dans un taxi ; mais ce n'était que le sien. Rien ne vaut le numérique, drôle de l'entendre sous ma plume, n'est-ce pas ? Inutile d'ajouter que le sommeil m'avait définitivement quitté. Il me tardait d'arriver à Paris pour prendre un café double bien serré. J'ai repris mon Journal en main là où je m'étais arrêté la veille au sortir du musée des Beaux-Arts : calepin sur les genoux, me remettant à écrire lorsque les rideaux du compartiment tirés ont laissé entrer la lumière diurne. Stressé et heureux en même temps : une sorte de contentement intérieur, tout-puissant, la sensation d'être passé à côté du pire et d'avoir été épargné.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Daniel Martinez

15/08/2018 | Lien permanent

Dans la rubrique ”Poèmes”, in Diérèse 72

Frédéric Chef nous fait voyager, Venise n'est pas bien loin, câline elle lui souffle à l'oreille :

tu t’embarques à Trieste Centrale pour Vene-

zia Santa Lucia il pleut sur le Grand Canal

tu t’achètes un parapluie pour vagabonder

à travers les ruelles Minos dans son dédale

la Giudecca sur laquelle croisent vaporettos

et gondoles c’est la mer tu songes à Thomas Mann

Aschenbach poursuivant la beauté de Tadzio

le dôme de la Salute non loin de la douane

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Frédéric Chef

19/11/2017 | Lien permanent

Le poète Thierry Metz : comment le numéro 52/53 de Diérèse qui lui était consacré a-t-il pu voir le jour ?

Ce fut une aventure extraordinaire que la naissance de ce numéro 52/53 de Diérèse, livraison codirigée par Isabelle Lévesque et votre serviteur. Pas assez remarqué par la critique au moment de sa sortie, sauf par Jérôme Garcin dans Le Nouvel Observateur.

Le point de départ :

je prends le train depuis Paris jusques à Agen, pour rendre visite à Françoise Metz, la veuve de Thierry. La raison de ce déplacement ? Françoise possédait des 'inédits de son défunt époux. Un homme, un auteur qui n'était pas du sérail, un esprit libre, toujours en quête, happé par le monde, déboussolé face aux vents du destin... J'avais dans ma valise une boîte de chocolats Jeff de Bruges, pour m'annoncer, en quelque sorte ; au premier coup d’œil, la veuve de Thierry m'apparaît, brune aux longs cheveux longs, les yeux d'un bleu limpide. Simple aussi, mais jamais résignée face au malheur de sa vie : avoir été la femme d'un poète hors norme, l'avoir suivi dans ses errements, avoir vécu la rupture avec Thierry au décès de son fils Vincent - dont il avait la garde -, percuté mortellement sur une route nationale, en allant récupérer son ballon.

Nous déjeunons avec Françoise dans un restaurant point trop éloigné de la gare, les confits de canard y étaient absolument excellents. Tout en elle est vrai, rien ne défaut. Le contact s'établit : nous avons eu trois enfants, Thierry en voulait six. Je relis Jérôme Garcin dans "Littérature vagabonde" (Flammarion, janvier 1995) : "Thierry Metz est un autodidacte qui, aux confins de l'aphasie et du poème, nous réapprend les égards dus à la syntaxe de la vérité, aux locutions du coeur. Avec sa pioche, Thierry extrait des diamants noirs". Puis j'apprends que Gallimard lui a fait des misères, pour la réédition en poche du "Journal d'un manœuvre", qui a bien tardé, à nouveau épuisé dans la collection.

Nous sommes le 29 novembre 2010. Françoise Metz me confie une valisette contenant le dernier agenda que Thierry a eu entre les mains avant de passer de vie à trépas. Au téléphone, elle m'a prévenu : "Ces quelques lignes de Thierry ne présentent sans doute pas grand intérêt." ! Et pourtant : il s'agit du tout dernier livre que Thierry envisageait de publier chez son ami Didier Periz, son dernier éditeur, en fait. Plus qu'une esquisse,un antélivre où se lit toute la charge affective qui s'y rapporte. Mais quel en est le sujet, je l'ignore encore et vais le découvrir.

... J'avais en poche mon billet de train pour le retour dans la capitale, où je devais reprendre le travail le lendemain, rue du Charolais, dans le douzième arrondissement. Muni de ma valisette (qui contenait le précieux Carnet d'Orphée manuscrit, sur un agenda de poche, des photographies...), nous nous quittons, vers 15h00, Françoise et moi. Je me rends alors, pour attendre mon train de nuit, au Musée des Beaux-Arts d'Agen, pour y découvrir cinq tableaux de Francisco Goya, joyaux un peu perdus dans une ville de province. Son autoportrait, évidemment, où le peintre à mon sentiment ne se ménage pas. Très peu de visiteurs, je passe pour un original mais qu'importe. Question d'habitude. Non sans avoir acheté quelques cartes postales, je traîne donc jusqu'à l'heure de la fermeture, l'employée me rappelant à l'ordre, à 17h55 : "la sortie Monsieur, c'est par là".

J'ai de la lecture dans mon bagage, un livre de Pascal Pfister, Celui qui se tait,à la page 9 où je m'étais arrêté dans le train :

Cette douleur n'est rien

qu'une torche jetée dans le réseau

des nerfs, l'image

entr'aperçue de la mort

aussitôt revoilée

rien qu'un point

tenace, ressouvenir sans corps

sans voix - et peut-être

tout le passé, tout

l'avenir, cette douleur"

Après cet intermède, il convenait de me sustenter un peu. Un sandwich garni d'une tranche de roastbeef, quelques cornichons maculés de moutarde ont fait si je puis dire mon affaire ; puis une Desperados pour me désaltérer. Sur le quai, il était près de 21 heures, la nuit a gardé pour moi un goût de journée. On entend la motrice faire des essais, ça tremble un peu, un peu plus, on dirait que ça fume, puis flop, flop ! Tout s'arrête, j'ai un mauvais pressentiment. Au bout de 20 minutes de tentatives infructueuses, les gens se regardant, toussotant, s'impatientant poliment, un agent nous annonce au micro que la motrice rencontrant d'insurmontables "problèmes techniques", il convenait que les passagers descendent sur le quai et empruntent le prochain train pour Toulouse.

Arrivés à Toulouse, ce serait à minuit passé que s'élancerait le valeureux convoi en direction de la Ville lumière. Du temps à tuer, encore. Les abords de la gare, assez sympathiques, un café pour refuge.

Les noctambules, un peuple bon enfant, partagé entre ceux qui cherchent et ceux qui ont trouvé, ceux pour qui le sommeil est un détail... Après avoir regagné le train qui rallierait la capitale, je me love dans la mezzanine, la tête vers la vitre ; un compartiment des plus étriqués, quelques banalités échangées avec mes voisins de compartiment avant que ne s'éteignent les loupiotes. J'ignorais alors qu'on surnommait ce convoi "le train des voleurs", les exactions y étant à l'époque loin d'être exceptionnelles. Bien sûr, ayant trop de respect pour cette noble compagnie, je me garderai de confirmer aujourd'hui la mauvaise réputation de ce train de nuit, aux multiples escales. Je crains de ronfler un peu plus fort qu'à mon habitude et garde mon portable à touches près de mon oreille. L'estomac gargouille déjà un peu. La valisette, vert bronze, derrière ce qui fait office d'oreiller.

L'arrivée ? : à plus de midi, c'est un vrai tortillard. Je ne pourrai donc reprendre mon travail que l'après-midi (prévenir mon employeur, en invoquant un cas de force majeure, mais pas d'appel avant huit heures). Malgré l'inconfort manifeste, il s'agit de tenter de dormir un peu, au mieux. Jusqu'à 5 heures du matin, c'est allé à peu près... Non sans cligner des paupières, j'ouvre alors le rideau du compartiment, jette un œil en extérieur : nous nous sommes arrêtés je ne sais trop où, on palabre sur les quais. J'ai tout de même eu le temps de rêver. [En haute montagne, un hélico venu me porter secours, montée avec la petite échelle de corde et descente dans la vallée, où le soleil est au rendez-vous]. Les yeux mi-clos, j'émerge abruptement du sommeil : juste le temps de m'aviser que quelqu'un ouvrait la porte à glissière, farfouillait d'une main preste dans les premiers bagages accessibles, pour repartir illico, en refermant la porte, et en nous replongeant dans l'obscurité.

A six heures et quelques, une furieuse envie d'uriner me prend. Je descends de la mezzanine, précautionneusement. Prends le couloir ; par chance, pas de file d'attente. Retour au bercail : mon voisin du dessous est en train de fouiller le bagage aux pieds de celui qui dort à poings fermés, au même niveau que moi, mais de l'autre côté. Je le dévisage, il s'arrête donc, et l'air de rien retourne à son lit. Flash : je me dirige illico vers mon semblant d'oreiller (un pull-over roulé sur lui-même) et ouf ! la valisette que dans mon empressement j'avais laissée sans surveillance côté fenêtre n'a pas bougé d'un poil, je l'ouvre pour en vérifier le contenu, tout y est, j'ai eu très chaud. Et ne la quitterai désormais plus des yeux.

Tout aurait donc pu s'arrêter là. Car c'était un manuscrit original que je transportais. Me souvenais alors de ce qui était arrivé à Henri Thomas, qui a perdu un jour un manuscrit dans un taxi ; mais ce n'était que le sien. [Rien ne vaut le numérique, drôle de l'entendre sous ma plume, n'est-ce pas ?]... Inutile d'ajouter que le sommeil m'avait définitivement quitté. Il me tardait d'arriver à Paris pour prendre un café double bien serré. J'ai repris mon Journal en main là où je m'étais arrêté la veille au sortir du musée des Beaux-Arts : calepin sur les genoux, me remettant à écrire lorsque les rideaux du compartiment tirés ont laissé entrer la lumière diurne. Stressé et heureux en même temps : un contentement tout intérieur, avec la sensation d'être passé à côté du pire et d'avoir été épargné.

Amitiés partagées, Daniel Martinez

02/07/2019 | Lien permanent