17/11/2016

"Sonnets portugais", d'Elizabeth Browning, traduction Lauraine Jungelson, éd. Gallimard

Je viens de terminer la mise en page des traductions de 7 poètes brésiliens contemporains qui vous attendent... dans le prochain Diérèse, translation qui est le fait de Patrick Quillier. D'où l'idée de vous parler un peu ce soir, par le biais du talentueux Marc Porée, des Sonnets portugais, écrits à l'insu de son amant (le poète Robert Browning), sonnets qui témoignent du beau talent d'Elizabeth Barrett, devenue sa femme après un rocambolesque enlèvement, qui fit dire à leurs contemporains que le Persée moderne venait de retrouver son Andromède. DM

La Mendiante et le Prince de la poésie

Elizabeth compte six années de plus que Robert. Par l'âge et la renommée, elle fait figure d'aînée. Depuis 1837, à la mort de son oncle, elle jouit d'une fortune personnelle - qui rendra de grands services au couple exilé en Italie. Sous la coupe d'un père tyrannique et possessif, elle vit cloîtrée dans sa chambre, inconsolable de la mort de son frère, noyé en mer au large de Torquay. Derrière les épaisses tentures qui la protègent de la lumière du jour, elle reçoit avec détachement les lettres flatteuses de ses adorateurs. Robert Browning, jeune poète en mal de reconnaissance, lui écrit sa flamme le 10 janvier 1841 et demande à la rencontrer à Wimpole Street. La première visite date du 20 mai de la même année, et deux ans plus tard, le 12 septembre 1846, le mariage est célébré à Marylebone Church.

Les sonnets, présentés dans l'ordre de leur composition, relatent, de manière allusive, les progrès de l'amour dans son cœur. Ils reviennent, surtout, sur l'éblouissement d'Elizabeth qui, après une période de doute, s'abandonne à l'emprise d'un amour qui aura transfiguré sa vie, la faisant passer des ténèbres aveugles de sa "geôle" à l'état sans pareil du palais où trône son prince adoré de la poésie. Elizabeth rediviva, telle pourrait en effet être la formule de cet amour arraché aux ruines de sa "mort-dans-la-vie", prélude à une renaissance placée sous le signe, exclusif et pourtant inaliénable, du don de soi.

Les études féministes ont beaucoup fait pour remettre à l'honneur Elizabeth Barrett-Browning, dont la poésie bénéficie depuis une dizaine d'années d'un vif regain d'intérêt dans les pays anglo-saxons. Mais c'est essentiellement l'auteur d'Aurora Leigh (1856) qu'on célèbre, pour l'audace dont elle fit preuve, refusant, en des vers dénués de toute sensiblerie et résolument ancrés dans le temps présent, le statut de femme soumise à l'homme qu'imposaient les étouffantes conventions victoriennes.

On ne s'étonnera donc pas que ses Sonnets portugais (1850) continuent d'être passés sous silence par les adeptes du gender criticism. L'image d'elle-même, et donc de la femme, qu'elle y donne, paraît bien involontairement aller dans le sens des pires clichés de la typologie sexiste : l'adoration éperdue pour l'homme idolâtré qui fait se lamenter l'amante sur l'insignifiance, voire l'indignité, de sa personne, de son amour, comme de son talent littéraire :

"mais plutôt

Viole usée, que refuserait, furieux,

Un bon chanteur, et qui, saisie en hâte,

Est déposée à la première fausse note"

Si l'on ajoute à cela l'image d’Épinal, qui aime à représenter Elizabeth en mélancolique alitée, avec ses longues anglaises, ses yeux humides, perpétuellement flanquée de son épagneul, on comprendra les raisons de la relative désaffection dont son œuvre amoureuse a pâti.

Dans sa belle préface, Lauraine Jungelson s'efforce de tordre le cou à ces stéréotypes convenus. Elle s'y emploie par la grâce d'un détour emprunté à Rilke, qui traduisit en 1908 les Sonnets portugais - pour ne plus jamais s'intéresser par la suite à la littérature anglaise. A première vue, rien ne semblait prédisposer l'auteur des Carnets de Malte Laurids Brigge à s'attacher à une telle mise en scène de l'amour comblé. On connaît l'attrait exercé sur ce chantre de l'amour sans réciprocité par l'altière figure de l'aimante, abandonnée par l'homme adoré, mais dont elle transcende la perte ou l'absence de réponse en demeurant éprise, par-delà les contingences, de son absolu d'amour. Rien de tel, en apparence, chez le couple Elizabeth et Robert, dont l'union, quasiment sans orage, fut un modèle du genre, jusqu'à la mort d'Elizabeth en 1861.

Pourtant, par-delà l'impression de surface, Rilke discerne chez cette grande amoureuse anglaise certains traits qui ne trompent pas, et notamment la conscience, aiguë, que, désormais "rattrapée" par la vie comme elle le fut par l'amour, sa passion demeurera à jamais irrévocable, qu'il est désormais trop tard pour craindre un éventuel manquement à sa réciprocité. Trop tard "pour faire là une différence", ainsi qu'elle le confie dans une lettre à Robert.

Bien sûr, il est d'autres détours, moins immédiatement favorables à celle que Robert Browning appelait sa Portugaise. On songe aux Sonnets de Shakespeare, auxquels tout chantre de l'amour, en Angleterre, se réfère inévitablement. Indépassable, le modèle shakespearien le reste, par la diversité de son inspiration, la dualité de son adresse (partagée entre le mystérieux jeune homme et la non moins mystérieuse Dark Lady). Pour en rester aux Sonnets portugais, à leur lyrisme amoureux :

"Je cède la tombe en ton nom, et j'échange

Ma vue du Ciel, pour la terre avec toi !".

Marc Porée

18:16 Publié dans Auteurs | Lien permanent | Commentaires (0)

16/11/2016

Paul-François Dubois écrit à Chateaubriand

Paul-François Dubois (1793-1814), professeur de lettres d’opinion libérale et futur député, fonda en 1824 avec Pierre Leroux le journal Le Globe, publication d’abord purement littéraire et philosophique avant de devenir politique après la chute du ministère Villèle en janvier 1828. Cette lettre et la réponse de Chateaubriand sont inédites.

Tout d’abord, la lettre de Paul-François Dubois :

« Je pars malade, bien malade ; on me dit que j’ai besoin de l’air de mon pays [l’auteur a barré : et vais chercher quelque vie dans notre Bretagne]… J’emporte vos ouvrages pour charmer ma solitude. Je les relirai aux lieux où je les ai lus pour la première fois… car pourquoi ne vous le dirai-je pas, ce sont vos livres qui ont inquiété pour la première fois ma pensée, et animé mon imagination. Sans cette éducation toute soldatesque, toute servile de l’Empire, c’est le Génie du christianisme qui fut le véritable maître des âmes, & pour moi, dans notre bonne et religieuse province, je lui ai dû une piété qui n’était pas une manœuvre. Maintenant mes croyances ne sont plus : mais leur poésie me reste… J’ai bien souffert de ma négligence à parler de vos œuvres… Le ciel de notre pays… les grèves de notre océan, me rendront peut-être quelque force. Alors j’écrirais là ce que j’aurai senti et pensé. Cela n’est de rien pour les lecteurs du Globe, qui n’en sont pas à apprendre à vous admirer, mais c’est pour moi un besoin de cœur… Ce soir à six heures je courrai sur la route de Bretagne : Combourg est dans ma pensée, et bien certainement j’y ferai un pèlerinage… »

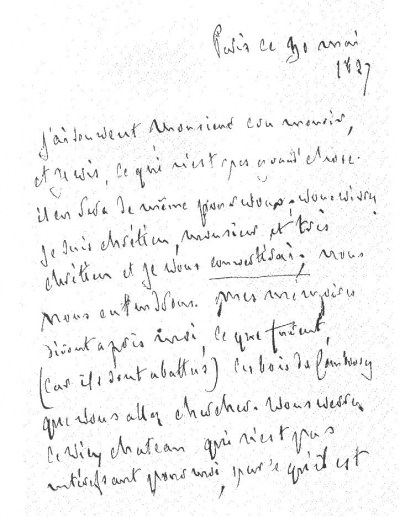

A quoi répond Chateaubriand, dans une lettre étonnante dont voici reproduite la première page, évoquant sa jeunesse à Combourg, qui a inspiré les plus admirables pages des Mémoires d’Outre-tombe, voyez :

Paris ce 30 mai 1827

J’ai souvent Monsieur cru mourir, et je vis, ce qui n’est pas grand’chose. Il en sera de même pour vous, Monsieur. Je suis chrétien, Monsieur, et très chrétien et je vous convertirai ; nous nous entendrons. Mes mémoires diront après moi ce que furent (car ils sont abattus) ces bois de Combourg que vous allez chercher. Vous verrez ce vieux château qui n’est pas inintéressant pour moi, non parce qu’il est gothique, mais parce qu’il est rempli des impressions de mon enfance et des souvenirs de ma jeunesse.

Pensez quelquefois à moi sur les grèves que j’ai tant parcourues, mais ne vous occupez de mes ouvrages qu’autant qu’ils ne fatigueront pas votre santé. Vous me survivrez de quelque quarantaine d’années. Je vous recommande alors ma mémoire comme je me confie aujourd’hui à votre amitié.

Croyez, Monsieur, aux sentimens d’affection et de dévouement de votre sincère compatriote,

François-René de Chateaubriand

14:35 Publié dans Chateaubriand | Lien permanent | Commentaires (0)

Une lettre inédite (copie de la 1ère page) de Chateaubriand

14:34 Publié dans Chateaubriand | Lien permanent | Commentaires (0)