08/11/2017

Copier n’est pas tricher, par Olivier Cena

Quel était donc le tableau de la Renaissance italienne que copiait le vieil homme ? Les visiteurs du musée du Louvre se pressaient autour de son chevalet. Ils admiraient la virtuosité, la sûreté de touche, la fidélité de la copie ; les chefs-d’œuvre sur les murs ne les intéressaient plus. Leurs commentaires élogieux ne troublaient pas la sérénité du vieil homme : sa main ne tremblait pas ; son regard ne cessait d’aller de la copie au tableau et du tableau à la copie comme s’il ignorait la foule dissipée ; seule l’esquisse vague d’un sourire laissait deviner sa satisfaction. Copiait-il pour apprendre ? Copiait-il pour le simple plaisir de copier ? Ou copiait-il pour ressentir cette jouissance trouble de se sentir regardé?

Lorsque fut ouvert le musée du Louvre, le 18 novembre 1793, l’administration réserva sept jours sur dix aux copistes afin "d’entourer les élèves de ce calme qui convient à la méditation". Le musée avait alors une vocation pédagogique. Aucun badaud ne devait troubler l’apprentissage du jeune peintre ; aucun jeune peintre ne devait détourner le badaud de la contemplation des 538 tableaux exposés dans la grande galerie. Aujourd’hui les deux se mêlent. Mais si les badauds ont conservé à travers les siècles une curiosité intacte pour les copistes, comme s’ils entrouvraient à travers eux les portes mystérieuses de la création, la copie a abandonné sa valeur éducative pour devenir le passe-temps d’amateurs doués. Les artistes contemporains ne copient plus.

Ils ne copient plus mais ils admirent encore ; ils analysent toujours ; ils se moquent parfois ; ils citent souvent. Les modernes leur ont montré la voie. Ce qui n’était autrefois qu’un tableau ou un dessin d’étude (Le Couronnement d’épines, de Titien, par exemple, reproduit par Turner ou Gustave Moreau) se retrouve au XXe siècle haussé au rang d’œuvre autonome : il suffit à Marcel Duchamp, en 1919, de dessiner des moustaches et une barbichette sur une carte postale représentant La Joconde (L.H.O.O.Q.), ou à Magritte en 1949, de remplacer le personnage de Madame Récamier, de David, par un cercueil.

Ces facéties dadaïstes ou surréalistes, soit dans leur principe (ironie et dérision), soit dans leur technique (utilisation de reproductions photographiques), trouveront grâce, par la simplicité même du procédé, auprès de bon nombre d’artistes contemporains. La citation souvent se veut humoristique : la joueuse de mandoline du Bain turc, de Ingres, joue maintenant de la guitare (Le Bain turc de Michelangelo Pistoletto) ; et les personnages à la limite du chromo de Psyché et l’Amour de Gérard, basculent dans le mauvais goût (Tableau simple et doux, de Martial Raysse). Les artistes s’inspirent de l’œuvre originale ; ils la détournent ; ils se l’approprient. Ils cachent souvent leur propre impuissance derrière les masques de la modernité, de la révolte ou du mépris : plutôt que d’extraire ce que l’œuvre ancienne pourrait leur offrir, ils l’utilisent comme un objet.

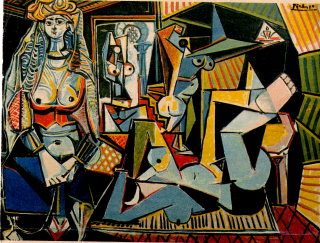

Picasso, Femmes d'Alger

Mais utiliser la peinture classique comme sujet est beaucoup plus compliqué. Peu s’y sont risqués.

Lorsque Picasso s’attaque (il n’y a pas d’autre mot) au Femmes d’Alger, de Delacroix, il livre une bataille qui durera près de quinze ans. De croquis en notes chromatiques, d’esquisses en étapes intermédiaires, les femmes algériennes, abandonnées en 1940 puis reprises en 1954, se métamorphosent en femmes picassiennes, géométriques ou rondes, dans une composition décorative inspirée de Matisse. Mais que cherchait Picasso dans cette œuvre qu’il admirait tant ?

Jusqu’au début du XXe siècle, l’enseignement artistique exigeait des élèves qu’ils copient des tableaux anciens afin, disait-on, "de développer leur génie et de former leur goût d’une manière sûre et rapide". Matisse, dans sa jeunesse, s’astreignit à copier Chardin, Titien, Poussin ou Velasquez, "sans le désir de piger des trucs, mais par culture d’esprit", écrivait-il. Gustave Moreau, son professeur, grand copiste lui-même, emmenait les élèves au Louvre reproduire les œuvres les plus diverses. Parfois l’Etat achetait une copie parfaitement réussie. L’élève apprenait auprès des maîtres anciens et pouvait y gagner quelques sous.

Cette méthode pédagogique n’entraînait pas pour autant une uniformité de style : dans les copies des jeunes artistes se sent déjà ébauchée, la personnalité de l’auteur. À partir d’une même œuvre, La Mise au Tombeau, de Titien, par exemple, Fantin Latour porte l’accent sur le jeu de l’ombre et de la lumière, Géricault ne semble s’intéresser qu’au cadavre du Christ dans un éclairage crépusculaire, Delacroix se laisse déjà aller à son lyrisme en peignant une Vierge de douleur poignante et Cézanne, enfin, resserre le cadrage sur des personnages massifs.

Alors que du Débarquement de Marie de Médicis, de Rubens, Delacroix retient surtout les rapports de couleurs notés sur une étude au crayon, Cézanne, du même tableau, isole les trois naïades qui, de dessin en dessin, deviennent de plus en plus géométriques : une composition de sphères. Cézanne, à 24 ans, se passionne déjà pour le volume. Il ne cesse de dessiner des copies de sculptures : Bernin, Puget, Michel-Ange, Pilon, etc. chez Delacroix comme chez Cézanne, comme chez tout grand peintre, l’œuvre ancienne copiée est à la fois l’exemple et le modèle, mais elle est aussi, comme chez Picasso, un lieu de recherches et le sujet possible d’une œuvre personnelle.

Ainsi peut-on ne jamais cesser de copier. Une photographie, prise en 1946, nous montre le septuagénaire Matisse dessinant dans une salle du Louvre une statue grecque du VIe siècle. À 50 ans, Giacometti s’arrête encore devant Le Roi Salomon, une sculpture française du XIIe siècle. Que cherche-t-il dans le dessin de ce visage devenu par la multitude des traits entrelacés un portrait giacomettien ? "Donner une réalité à mes prédilections", écrivait-il, comme s’il fallait éprouver physiquement l’attrait qu’exerce l’œuvre de l’autre. C’est une véritable histoire d’amour.

Voilà peut-être pourquoi Picasso reprend l’étude des Femmes d’Alger, de Delacroix en 1954, où il place le portrait de Jacqueline, son nouvel amour. Degas, déjà, utilisait le Portrait d’une femme, de Caroto, pour réaliser une œuvre émouvante, baignée d’une mélancolie si proche de celle de sa sœur Thérèse.

Voilà pourquoi souvent, de la rencontre de l’œuvre ancienne et de l’artiste, nait un tableau étrange, hybride, comme un enfant ressemblant à la fois au père et à la mère, mais doué d’une existence propre, fruit d’un amour passionné, respectueux et admiratif. Par définition, l’exactitude de la copie exécutée par un grand peintre est alors rare : elle signifierait l’abandon total, un naufrage, le déni de soi, une idolâtrie suicidaire. Peut-être est-ce le cas de Mondrian, qui peint, en 1913, en même temps que ses premières toiles abstraites, une copie de la Pieta de Villeneuve-lès-Avignon, de Enguerrand Quarton, d’une incroyable fidélité.

Quant au vieil homme, lui, sans doute n’est-il pas un grand peintre ; sans doute n’a-t-il rien à apprendre, rien à prendre sinon le plaisir de copier, rien à donner sinon le spectacle de sa virtuosité. Devant un public fasciné, il reproduisait, je m’en souviens maintenant, l’Autoportrait de Tintoret, une copie beaucoup plus précise que celle qu’exécutait, près d’un siècle et demi plus tôt, le jeune Edouard Manet.

Olivier Cena

09:44 Publié dans Remarques | Lien permanent | Commentaires (0)

02/02/2017

Melancholia

Pour Victor Hugo, « La mélancolie, c’est le bonheur d’être triste ». Sans parler de l’humeur noire (la mélaina cholè), l’ambivalence est la force de la mélancolie, elle est notre pierre philosophale. Saturne, chassé de l’Olympe, retrouve sur l’île des Bienheureux un âge d’or, celui de la connaissance de soi, de l’accomplissement, de la sagesse. Ainsi, d’un don des dieux, nous sommes passés à une quasi pathologie, la musique s’en moque bien, qui en est l’expression sublimée, la plus ancienne, la plus populaire (fado, flamenco, blues, bossa nova, tango…). Mais voilà, elle est devenue, cette Melancholia, sous la plume de Nerval, un soleil noir, alchimique, qui le conduira jusqu’où l’on sait.

La mélancolie ne serait-elle pas, à bien y réfléchir, le moteur du génie humain, et, en tant que telle ne serait-elle pas vitale ? C’est ce qu'il me semble : précisément, une manière de ne plus abdiquer devant le monde, ses grandes lames sous-jacentes. Une manière de faire la lumière en soi, en se plongeant dans l’anonymat du vieux sang qui bat en contre-haut de toute vie. Il s’agirait bien de retrouver, au bout du compte, le vrai visage que j’aurai tenté de ne jamais totalement démasquer. La rumeur au loin d’un nuage, les coups d’aile de la lumière quand le regard sur soi, essentiel, joue de la mémoire et de l’oubli, élargit la poitrine et la cadence s’accélère.

Pour Mo Yan, son « cœur en fut comme martelé par les sabots d’un petit faon » : ainsi retranscrites ses premières émotions face à Perle (« Enfant de fer », éditions du Seuil, 2004). Ici nostalgie d’un premier amour oui, mais inscrite dans la même logique du revoir, déchirant l'ancien filet sensible pour restituer en soi dans toute son évidence cette expérience de la fascination. Autant qu’elle est grisante, la vie est éprouvante, les jours se présentent à nous escortés de leur clarté et de l’épaisseur de leur mystère dont la subite densité, dans tout son imprévisible, provoque la mémoire qui à son tour, par le jeu de la pensée dans son travail de cohérence transpose pour le mieux l'instant premier afin que "cela" soit. Et demeure.

Le rien ne sera jamais plus important qu’un peut-être. Et nous sommes composés de peut-être, qui s’additionnent à mesure et sont nos chiffres intérieurs, indéracinables en tant que tels. Quand la loi générale est celle d’une perpétuelle transformation, la mélancolie serait donc une manière d’exception, de sauvegarde si l’on veut, prise qu'elle est dans une vaste anamorphose. Prémonitoire tout à la fois, car elle poursuit son chemin intérieur jusqu’à l’horizon, proche et lointain (aussi lointain qu’il peut se rendre proche).

Daniel Martinez

20:05 Publié dans Remarques | Lien permanent | Commentaires (0)

29/06/2016

Le mythe de la Nef

Le Moyen-Age inventa les nefs de fous, chalands maudits divaguant sur les eaux de l'Europe, charriant idiots et forcenés sur le parcours des fleuves. Ces barges éperdues dessinent toute une carte d'utopies, où les mondes communiquent dans le glissement du voyage. C'est donc dans un sens cosmique que figure la Nef. Si délirer, c'est sortir du sillon, divaguer dans l'horizon mobile, les vaisseaux errants résument tout un nomadisme, intense au Moyen Age. Ainsi le mythe de la Nef reprend tout le légendaire marin de l'errance dans l'illimité, depuis les épopées antiques (Noé, Gilgamesh, Ulysse, Jason), jusqu'aux sagas de pirates ou de migrants. Les temps modernes ont surtout réactualisé le thème sous l'aspect du vaisseau fantôme, en associant les histoires de mer (Moby Dick) à l'expérience des limites en poésie (La Ballade du vieux marin, Kubilaï Khan, Le Bateau ivre). Sans doute, l'Ulysse de Joyce se tient au croisement des deux lignes. Plus proches de nous, maints grands films ont illustré la tradition de ces chimères flottantes : L'Atalante, Pandora, Aguirre et sans doute une bonne part de l'oeuvre de Fellini.

Le Moyen Age a voulu à sa manière dresser le corps mystique de la Nef. L'âme est une nacelle, frêle esquif abandonné aux courants des désirs, tenu par le seul vent de l'Esprit, lequel souffle à sa guise. A l'aube sceptique de la Renaissance, quand l'évidence de la folie se libère de toute image du monde, Bosch et Rabelais éclairent une dernière fois l'allégorie de ces voyages, qui pouvaient alors se faire sur place : l'expédition est intérieure. Ainsi la Nef de Bosch raconte une dernière fois l'histoire des Argonautes : à la place du mât central, Bosch a peint un jeune arbre. A sa cime crèche une petite chevêche, qui regarde de ses yeux ronds la scène des dingues déjà pris de boisson. C'est l'oiseau d'Athéna, sa vigie, bête de sagesse, de prudence. Or la déesse dirigea la construction du navire, employant comme bois les chênes prophétiques de Dodone. Au sanctuaire, pour entendre les dieux, on écoutait les bruissements du vent dans les feuillages. Placé sur Argo, le grand mât maintenait Dodone. En mer, le mât prophétique murmurait et rendait des oracles, captant les vents dans les ramures du navire, conduisant Orphée, Jason et Médée aux limites du visible. Chez Bosch, l'arbre de cocagne couvre les fous de sa ramure : c'est encore un mât chamanique.

Quand se trouble la foi médiévale, Rabelais une dernière fois associe le carnaval et les visions argonautes. Les Aventures de Pantagruel décrivent une longue équipée aux pays de la Folie. Périple à l'antique où rien ne manque. Un mystère initial transcendant toute raison : la vie. Un pèlerinage égrenant les épreuves : tempête, rumeurs prophétiques, archipels de mystère figurant schismes ou énigmes du monde. Enfin l'oracle final de Bacbuc : la Bouteille.

Bien sûr, il s'agit également d'un voyage sur place : on n'a pas bougé. Si "Drink !" est le mot de l'oracle, c'est qu'en pays de Lanterne il est ensemble moyen et terme de l'initiation, sa ligne, son vecteur. Version bouffonne de l'adage delphique "connais qui tu es", ce savoir est dans le vin. Aux angoisses des modernes, il transmet les savoirs anciens qu'il déguise en ivresse. Geste cynique et léger, qui dit ensemble le fond du désir, la folie intime, la sagesse de la chair : oui, bois, la bouteille est bien là, à portée de la main, d'ailleurs tu es dedans, comme tu es sur le pont, l'Isle sonnante est en toi, pauvre fou. Le lecteur choque le verre, sur ce son ferme le livre. Dans ce geste ordinaire, il se sait, se rejoint : il est bien là, en berlue, sur la barque. Pour longtemps.

Xavier Papaïs

14:01 Publié dans Remarques | Lien permanent | Commentaires (0)