18/07/2014

De Diérèse opus 63 au comte de Lautréamont (1846-1870)

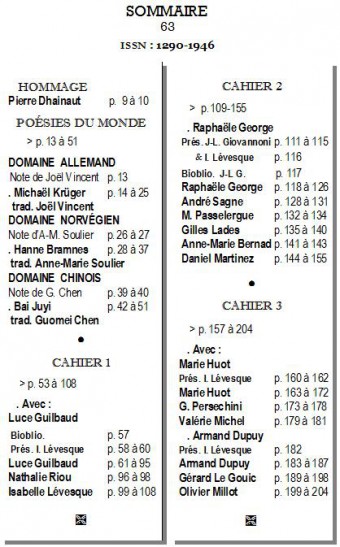

Tout d'abord, des nouvelles du nouveau Diérèse, le numéro 63. La maquette est presque prête ; l'après-midi quasi caniculaire m'a incité à "tracer" comme l'on dit en ski, et à éviter plus que tout l'endormissement – ce qui ne fut pas chose aisée. Voici déjà les deux pages du sommaire, que je vous laisse découvrir. C'est l'occasion de remercier ici Isabelle Lévesque pour son aide précieuse à la confection de cette livraison, étoffée pour le moins et qui ne manquera pas de susciter des commentaires. Mais de grâce, patientez encore pour l'impression proprement dite de ce numéro. Merci pour votre attention.

Les Chants de Maldoror

Vous n'êtes pas sans savoir que Genonceaux, l'éditeur d'Isidore Ducasse (comte de Lautréamont), suspendit la première édition des "Chants de Maldoror", effrayé sans doute par le caractère sulfureux de l'ouvrage. Ce ne fut qu'à la deuxième édition, tirée à seulement 150 exemplaires, que le fameux comte de Lautréamont gagna certaine notoriété. C'est l'édition de 1890 qui fit monter Léon Bloy sur ses grands chevaux et provoqua sa tonitruante réplique dans "Le Cabanon de Prométhée", plus tard incluse dans Belluaires et porchers (1905). Mais elle est aussi, ne l'oublions pas, l'édition "pataphysique" de référence, celle que Jarry avait sous les yeux quand il écrivait son inénarrable "Faustroll"... Lecture qu'affectionneront de même, comme il vous a déjà été dit (voir note blog du 8/6), Henri Michaux et Marie-Louise Termet qui, "le soir, se lisaient à voix haute Lautréamont".

Cette seconde édition est illustrée en frontispice d'une gravure macabre de José Roy, avec un fac-similé, et une préface de l'éditeur. Le plus étonnant pour nous, ce sont les efforts de Genonceaux, dans cette préface, pour prouver qu'Isidore Ducasse n'était pas fou. Léon Bloy venait de dire que l'auteur des CHANTS était mort à l'asile. Genonceaux, donc, fait appel à un graphologue pour analyser l'écriture d'une lettre de Ducasse à son banquier Darasse. Diagnostic : Lautréamont était un logicien de premier ordre. "Mon corps fera une apparition devant la porte de votre banque" écrit Isidore à son banquier. On ne sait pas assez que ce dernier habitait au 5 rue de Lille, dans le 7e arrondissement de Paris, c'est-à-dire précisément là où, un siècle plus tard, officiera Lacan, qui nous apprend que : "Le style c'est [...] l'homme à qui l'on s'adresse" (sic). Une plaque, selon moi, désormais, s'impose : "Lautréamont, en 1870, venait retirer son argent ici." Allez-y voir, si vous ne voulez pas me croire.

Daniel Martinez

21:52 Publié dans Auteurs, Revue | Lien permanent | Commentaires (0)

09/06/2014

Marché de la Poésie, Daniel Martinez

Sans oublier de me présenter à présent, il est temps je crois :

Daniel Martinez réside depuis l’été 1975 à Ozoir-la-Ferrière, en Seine et Marne.

Des publications en revues :Les Cahiers du Schibboleth, La Nouvelle Tour de Feu, Phréatique, Linea, Le Cri d’os, Arpa, Thauma, L’Indicible frontière, Pphoo, La Passe, Les Citadelles, L’Arbre à paroles, Verso, Concerto pour marées et silence, Voix d’encre, Revue Alsacienne de Littérature…

Je dirige la revue Diérèse, à périodicité trimestrielle, depuis mars 1998, 62 numéros parus à ce jour, comité de rédaction partagé avec Isabelle Lévesque depuis le n°52/53. Je dirige aussi les éditions Les Deux-Siciles, depuis septembre 1998 (42 titres parus à ce jour).

J'ai publié 12 recueils de poésie, dont : N'être qu'une fois (éditions du Contentieux, sept. 2001), Le Bestiaire de Vénus, en regard de collages de Jacques Coly (éd. Le Petit Véhicule, 2003), Le Système de Véga de la lyre (éd. Le Nerprun solaire, 2005) ; en 2007, j'ai illustré Feeders au regard de poèmes de Jacques Coly (éd. Le Petit Véhicule) et publié Les mains du songe (éd. Le Nerprun solaire) ; en 2011 et 2012 ont été publiés aux Deux-Siciles : Diadème du regard et Terre entière. En 2013 : La croisée des saisons et Kakusha (éd. du Contentieux).

Si vous voulez me lire un peu, voici :

Sébastien Stoskopff, Corbeille de verres, huile sur toile, 1644

Corbeille de verres

L’air s’est fait des plus légers, la rampe du songe au loin

laisse perler des gouttelettes qui concentrent

des particules d’étoiles, invisibles.

De l’une à l’autre devenues relais lumineux

sur le chemin de la mémoire :

à la droite d’un gobelet d’orfèvrerie

ici renversé, brillant et glacé,

un römer arbore la tristesse des dieux,

et la lente maturation du vin s’y lit

dans ce qu’approche la main, ouverte.

Sur le côté gauche du tableau,

qu’ont-ils donc perdu de leur histoire

les fragments dispersés du verre

dont les soies du pinceau touchent la froide braise ?

L’idée de l’éternité se conjugue avec

une vanité sous-jacente, son à-propos :

telle une peau froissée en regard

des lisses reliefs des deux coupes,

à chaque extrémité de la corbeille

plane l’air bleu nuit, empli d’ailleurs.

Une image de la paix, cette gloire des reflets solaires

ou le grènetis de l’écume qui constelle l’ensemble

afin de mieux dévoiler la chrysalide, œuvre accomplie ?

Assurément, ce serait crime

que de déranger le bel ordre proposé,

ce serait sacrilège que de déséquilibrer

l’un des plateaux de la balance

dont le fléau, un hanap en grappe de raisin

porte à son extrême le rayonnement second des choses

élargissant le champ du fantasme

puis celui de la toile toute entière, un défilé de masques

s’ajustant les uns aux autres, à présent figés,

enchevêtrés, icônes objectives de la (toute) petite mort.

Daniel M.

* *

Quaderno di viaggio

«Je ne pense pas, je note»

Pierre Reverdy

Gîte d’étape à Nefta, dans le grand sud tunisien

(Tappa a Nefta, nell’estremo sud tunisino)

Tout se joue au premier regard

entre les mots de peu

et les couleurs verticales

formes brouillées mises à nu

rues flottantes que zèbrent de blanc

les pointes des roches presque translucides

à deux pas de la frontière algérienne

deux femmes en conversation

dans l’écartement des volets

et sous les paroles anodines

muette convergence des intentions

Tutto si decide al primo sguardo

tra parole di poco conto

e colori verticali

forme confuse messe a nudo

strade fluttuanti striate di bianco

dalle creste delle rocce quasi traslucide

a due passi dalla frontiera algerina

due donne conversano

nell’interstizio delle persiane

e dietro le chiacchiere futili

una muta convergenza d’intenti

*

Naseaux frottés contre l’échine

un mulet qui voudrait semble-t-il

happer l’autre côté de l’air

laisse naître des images

comme sur son poitrail à l’endroit

où s’use le poil paraît

une sorte de lait bleu cendré.

L’œil vivant du monde

se loge dans le crochet de grue aperçu

depuis l’espace confiné de la pièce

tout attention

Sfregando le frogie contro la schiena

un mulo che sembra voglia

afferrare l’altra parte dell’aria

lascia nascere delle immagini

al modo in cui sul suo petto nel punto

dove si consuma il pelo compare

una specie di latte blu cenere.

L’occhio vivente del mondo

s’infila nel gancio della gru intravisto

dallo spazio limitato della stanza

ben attento

*

Il est encore cette fenêtre de chant

et de rêves égarés

comme l’heure nue sous le plafond haut

les odeurs les froissements

l’infini contre soi.

A même la brique ocrée

Une toile piquée là sans châssis

fixe anonyme le premier quartier de la lune

pris dans l’acacia noir

Ancora un canto dalla finestra

e sogni smarriti

come l’ora nuda sotto il soffitto alto

odori fruscii

l’infinito contro di sé.

Proprio su una mattonella ocra.

Una tela appoggiata lì senza supporto

fissa anonima il primo quarto di luna

impigliato nell’acacia nera

*

Daniel Martinez

traduit par Francesco Marotta

22:46 Publié dans Auteurs, Revue | Lien permanent | Commentaires (0)

08/06/2014

Marché de la Poésie : Isabelle Lévesque

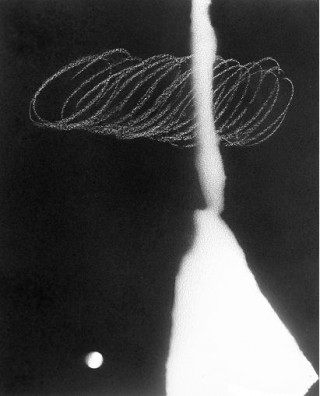

Vous présenter sans plus tarder la poète Isabelle Lévesque, qui sera présente sur le stand de Diérèse et des Deux-Siciles, au Marché de la poésie :

Isabelle Lévesque fait partie du comité de rédaction de la revue Diérèse dont elle a co-dirigé les numéros spéciaux Thierry Metz et Nicolas Dieterlé.

Elle a publié en 2011 Or et le jour (Anthologie Triages, Tarabuste), Ultime Amer (Rafael de Surtis), Terre ! (éd. de l’Atlantique), Trop l’hiver (Encres vives). En 2012 : Ossature du silence (Préface de Pierre Dhainaut – Les Deux-Siciles). En 2013 : Un peu de ciel ou de matin (Dessins de Jean-Gilles Badaire – Postface de Pierre Dhainaut, éd. Les Deux-Siciles) et Va-tout (éd. des Vanneaux). En 2014 : Ravin des Nuits que tout bouscule (Préface de Pierre Dhainaut – Ecrits du Nord – Editions Henry, Prix des Trouvères).

En italien (livre d’artiste) : Neve, photographies de Raffaele Bonuomo, traduction de Marco Rota (Edizioni Quaderni di Orfeo, 2013). Voir la note sur ce blog, en date du 30/4.

Elle publie également des articles sur des sites internet (Terres de Femmes, Poézibao, La Pierre et Le Sel). En une seule ligne, reportez-vous à ce lien :

http://terresdefemmes.blogs.com/mon_weblog/2014/06/pierre-

dhainaut-progr%C3%A9claircie-suivi-de-largesses-de-lair-

par-isabelle-1%C3%A9vesque.html

La couverture du livre qu'elle signera le 14 juin à partir de 16 heures, stand 214 :

* *

Un peu de ciel ou de matin, d’Isabelle Lévesque, éditions Les Deux-Siciles

Pour être, la poésie n’attend que notre regard.

Andrée Chedid

Quelque chose s’est passé.

Déjà sous forme de traces dans Va-Tout, le précédent livre d’Isabelle Lévesque, on distinguait, au-delà de l’emportement d’un verbe jamais en repos et dans les espaces souvent torturés de la dislocation, des moments appelant la réconciliation et une espèce de douceur, certes poignante, mais annonciatrice.

L’introduction du « Tu », du « Toi » établit une tout autre dimension de l’écriture, une introduction du murmure – ce qui à l’oreille est murmuré – une proximité avec ce troisième personnage de l’accord, amant peut-être, partenaire, troisième terme de la parole. De l’écriture brusquée du précédent livre, on entre ici dans une douceur du phrasé, dans lequel on aenvie de fermer les yeux, « nocturne paupière arrimée ». La présence de ce tiers est un gage d’inspiration et essentiellement de partage. Douceur retrouvée dans la légèreté extrême : « D’une libellule » où « tu fais couleur », « lune ou reflet », et bien différente de la sécheresse, actuelle, du commentateur qui constaterait la métamorphose d’un œil distant. Il faut laisser au lecteur le temps et l’espace de se couler dans la joie du souffle, à mots couverts, où tout devient (redevient) couleurs. « J’attends que tu lèves des opérations silencieuses », comme si, à l’évidence, « Tu » était chargé de l’autre partie du sens, comme ami penché sur ce qui là se travaille. Ici, une musique nouvelle réunit et rassemble, le heurt des phrases entrecoupées ou blessées semble se résoudre dans une « paix du soir ».

Lieu où les voix viennent s’emmêler dont celle, permanente, d’un « chant éternel », comme lorsqu’on devient l’autre, non plus seulement cela qui nous habite mais qui aide à porter « le phare venu de loin ». « …danses lumineuses », « porte ultime », « seuil parfumé des sons », on ne peut mieux décrire ce qui est une des origines de l’écriture actuelle d’Isabelle Lévesque, hymne à un poétique bonheur retrouvé, dans la tradition française des chants d’amour. Une exaltation en sourdine, loin des grincements de Va-Tout. Cependant, il ne s’agit pas seulement de littérature mais de vers qui ont pris corps : « je glisserai entre tes mains forme nouvelle / et prendrai corps si près des vers / que nous dirons d’une même voix / une même prière », d’une dimension érotisée de l’écriture où « les mots de l’encre / font au papier un vœu de foi », lorsqu’un « sésame laisse passer nos caresses /et [que] les courbes font chemin ». Comme si encore l’encre et l’être aimé étaient des substituts de l’écriture – ce qui ici est aimé et traversé– captée dans des invocations : « Tu es mon encre … », « Tu es entre deux pages », « Tu es la sève… », « Tu es l’inespéré… », cet autre « Tu » du corps ou le « Tu » de l’écriture.

Celui ou celle qui vient éveiller les sens en jachères, qui reconnaît les « valeurs », « …les herbes fines / des coquelicots couvrant / parce qu’ils sont vifs, / les promesses oranges ». Et quelque chose de nouveau brûle qui invite à la danse quand « le feu se penche / riant lumière ». Une présence désormais qui soufflerait sur les braises des mots et des sons associés « pour qu’un seul vers, peut-être, / rende à mes nuits le souffle ? ». Couleurs extrêmement vibrantes, souvent unies à la flamme – le coquelicot en est un des représentants – mais toujours dans cette tonalité du murmure, « à pas couverts des mots … », dans « … l’onde légère de nos terres ardentes » , une délicatesse, à l’instar des toiles et des signes de Chine. Ce qui implique nécessairement des choix linguistiques : « Nous oublions pronoms, / même les verbes, terminaison volée . / Seuls les gestes déclinent / et je maudis petits mots dits, / articles / et les signes qu’il faut trouver / pour échapper / à la nuit. », révoquant une certaine lourdeur d’une langue articulée et subordonnée, pour laisser comme de l’espace à d’autres articulations plus enfouies, espaces relayés par les dénominations de silence, mystères, crépuscule, ombres… ; ce qui implique aussi que dans les signes enchevêtrés, il faille dénouer les trames de ce qui s’est tissé, fonction probable de ce « tu » toujours mystérieux, aux frontières du texte, parfois caché en son centre et qui tente de « conjuguer » les trois termes de l’écriture : « aimer respirer écrire », à l’image du poème, du poète et de l’autre.

Isabelle Lévesque invite ainsi à une réflexion sur la poésie, comme pluralité des différents acteurs de l’écriture, c’est-à-dire aussi comme partage d’une expérience de la complexité, ce qui implique le tissage et le dénouage. C’est dans cette respiration légère que quelque chose « a trouvé sa flamme », morceau de ciel ou de matin, avec la conscience constante et douloureuse de l’impermanence même du poème : « Souffle humide et léger / de ce qui reste, / l’haleine du ciel et le dernier regard / avant / ce qui s’éteint. ».

Bernard Demandre

23:28 Publié dans Auteurs, Revue | Lien permanent | Commentaires (0)