16/05/2017

Samuel Beckett, vu par Edna O’Brien : « Fille de la campagne », éd. Sabine Wespieser, 2013

Samuel Beckett, qui s'était définitivement fixé à Paris peu avant la Seconde Guerre mondiale, aimait à dire « Je ne suis pas anglais. Au contraire » ; manifestement, il aimait régulièrement évoquer son enfance irlandaise : « Tout était calme. Pas un souffle. Des cheminées de mes voisins, la fumée montait droite et bleue. Des bruits de tout repos, un cliquetis de maillets et de boules, un râteau dans du sable de grès, une lointaine tondeuse, la cloche de ma chère église. Et des oiseaux bien entendu, merle et grive en tête, aux chants se mourant à regret, vaincus par la chaleur, et qui quittaient les hautes branches de l’aurore pour l’ombre des buissons. Je respirais avec plaisir les exhalaisons de ma verveine citronnelle. »

Encore sur l’Irlande, il y a cette description fascinante de l’amitié de l’auteur pour des personnes de son entourage. Edna O’Brien raconte ainsi une escale parisienne (1970) durant laquelle elle fut malade à cause de l’ingestion d’une huître avariée (fièvre, hallucinations…). Tandis qu’elle est alitée et soignée, elle reçoit quelques visites, dont celle de Samuel Beckett qui n’était pas étranger aux chambres de malades et aux hôpitaux psychiatriques, à la fois via son engagement antérieur à la Croix-Rouge et par les situations qu’il concoctait dans ses environnements littéraires et théâtraux. Elle raconte que son compatriote ouvrit le mini-frigo de la chambre, en sortit une mignonnette de whiskey – notons l’orthographe irlandaise – et un verre et s’assit. Au bout d’un certain temps il demanda ce qui n’allait pas et Edna lui expliqua succinctement. L’obscurité s’étant faite dans la pièce, les objets devenaient indistincts, ce qui devait complaire à notre ruminant qui, réputation oblige, n’aimait pas parler, tant ses œuvres sont truffées de signes d’exaspération envers les bavards impénitents. Et tandis que l’Irlandaise reprend peu à peu sa santé, elle lui demande ce qu’il écrit en ce moment. La réponse ne pouvait être autre : « Pas grand-chose, et à quoi bon, de toute manière ? ».

N’est-ce pas un abrégé de l’auteur ? Tous ceux qui le rencontrèrent en firent le constat ; gloire (relative) et dépouillement allaient de pair ; pas une once d’insincérité ni dans la personne ni dans l’œuvre ; il avait tout taillé au couteau. DM

22:17 Publié dans Auteurs | Lien permanent | Commentaires (0)

15/05/2017

Roger Martin du Gard - André Gide (avril 1927)

Grand ami de Gide, l’écrivain Roger Martin du Gard (1881-1958) fut remarqué par celui-ci dès 1913 et la publication de son roman Jean Barois. Ils se lièrent d’une amitié fortifiée par la confiance réciproque qu’ils se portaient quant à leur jugement littéraire : ils se lurent ainsi Les Faux-Monnayeurs et Les Thibault au fur et à mesure de leur composition, et se conseillèrent l’un l’autre. « Martin du Gard sera le témoin et le confident discret et fidèle de tous les événements de la vie de Gide, qu’ils soient littéraires, politiques, religieux ou privés, comme en témoigne la dernière lettre de Gide à Martin du Gard rédigée le 11 janvier 1951, un mois avant sa mort : « Je vous quitte pour penser à vous. » (Jean-Pierre Prévost, André Gide, un album de famille, Gallimard, 2010, p. 45).

Les deux pages qui suivent, extraites d’un manuscrit qui en compte six, a pour titre « Son influence ». Sur André Gide [les trois derniers mots sont biffés]. Il date d’avril 1927, un an après la parution de Si le grain ne meurt, où Gide s’est livré tout entier. Les mots entre crochets sont de mon fait. Voici :

*

Son influence

Depuis des années, il y a en circulation une certaine caricature d’André Gide, qui, à la longue, a pris, dans la plupart des esprits, plus de réalité, un contour plus net que sa figure vraie… Je m’inquiète de constater que, les années passant, cette fausse image se cristallise, s’impose chaque jour davantage…

Il faut avouer qu’il semble inviter lui-même à la méprise : jamais de préfaces explicatives…, jamais de prière d’insérer, jamais d’interviews ni de notes de presse, jamais rien qui tente d’aiguiller la critique. Il se plairait plutôt à la dérouter.

J’incriminerais même – si ce n’était par ailleurs toute une esthétique – cet emploi continuel du « Je », – qu’il s’agisse du Michel de L’Immoraliste, de Lafcadio [des Caves du Vatican], du pasteur de La Symphonie [pastorale] ou d’Alissa [de La Porte étroite] ; qu’il s’agisse même du personnage d’Édouard dans Les Faux-Monnayeurs. Cette forme du récit n’incite pas seulement le lecteur à prendre le change, mais, ce qui est plus dangereux, elle permet aux adversaires inattentifs ou peu scrupuleux des citations à la première personne qui favorisent et alimentent les plus tendancieuses interprétations…

Si paradoxal que cela puisse paraître un jour, il faut bien reconnaître que certaines attaques récentes, certains jugements, ont eu, sinon plus de lecteurs, du moins beaucoup plus de retentissement dans les revues et dans les journaux que les livres mêmes de Gide ; la portée de l’œuvre s’en est trouvée faussée dans l’esprit du public ; bien plus, les intentions mêmes de l’auteur ont été dénaturées, travesties…

Comment s’étonner qu’un apport si neuf et qui paraît aussi osé, ait inquiété les traditionalistes, et s’étonner qu’ils se démènent à qui mieux mieux pour faire obstacle à la situation grandissante de Gide, pour le couvrir d’opprobres, pour soulever une opinion publique que Gide lui-même… semble indisposer à plaisir, en la déconcertant, en la bravant ?

Aussi n’est pas ce légitime effroi qui me choque, mais de voir sur quel point ces adversaires portent leur attaque : ils accusent André Gide d’exercer une influence pernicieuse sur son temps et spécialement sur la jeunesse que son art aurait envoûtée.

Ici, je dois faire effort pour oublier mon expérience personnelle et combien son affection peut être utile et vivifiante. Qu’il me suffise de parler des autres.

Il m’a été donné maintes et maintes fois de constater le rayonnement salutaire d’André Gide, non seulement sur ses familiers, ce qui déjà serait probant, mais sur tant d’amis inconnus qui l’assaillent de lettres, de visites, qui lui confessent leurs débats de conscience, qui lui demandent aide et conseil ; sur tous ces êtres inquiets, si différents de pays, d’âge, de formation religieuse, de goûts, d’orientation, qui ne viennent presque jamais en vain quêter son appui moral... On n’a peut-être pas assez remarqué une phrase du Journal des Faux-Monnayeurs : « Ce qui manque à chacun de mes héros, que j’ai taillés dans ma chair même, c’est ce peu de bon sens qui me retient de pousser aussi loin qu’eux leurs folies »… Nul n’a été plus capable de s’éprendre de personnalités profondément opposées à la sienne ; nul ne se penche avec une curiosité plus attentive, plus précautionneuse, sur la pensée profonde d’autrui. Certes, il n’a pas donné un égal assentiment à toutes les positions morales qu’il a rencontrées sur sa route ; mais nul n’a montré plus de respect pour ce qui compose l’intégrité intellectuelle des individus… Ce qui domine peut-être toute la vie d’André Gide, par conséquent aussi son œuvre, c’est une incroyable faculté de sympathie, sympathie poussée parfois jusqu’à une dépersonnalisation provisoire, plus ou moins importante, plus ou moins prolongée… Il apporte à chacun un surcroît de force.

Un des éléments les plus puissants de l’attraction qu’il exerce, c’est ce persuasif, ce capiteux encouragement qu’il nous donne à persévérer résolument, gaîment, dans notre être, et à exiger de nous le plus particulier, le plus authentique, le meilleur. (Encouragement qui n’exclut d’ailleurs pas la sévérité ; il la recherche même, s’il la sent généreuse.)

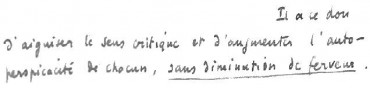

Il a ce don d’aiguiser le sens critique et d’augmenter l’auto-perspicacité de chacun, sans diminution de ferveur. Il fait plus encore : il exalte chez autrui, non pas l’orgueil, certes, et je ne sais comment dire : une équitable vision de soi, une confiance, une confiance modeste en soi-même.

Je raconterai peut-être un jour ce qu’est un entretien intime avec André Gide.

Roger Martin du Gard

10:36 Publié dans Auteurs | Lien permanent | Commentaires (0)

14/05/2017

"Main de nuit", de Benoît Conort

La grande énigme

Didier Garcia nous parle aujourd'hui d'un auteur de talent, Benoît Conort, plus précisément de son livre paru en 1999 aux éditions Champ Vallon, distingué par le prix de l'Académie Mallarmé, la même année : Main de nuit.

Ayant descendu toutes les marches

Jusqu'à la plus basse où morne dans le noir

De nouveau sourd aveugle et dans les mots muré

Je penche vers cette marge que hante le silence

Ce quatrain liminaire, qui n'est pas sans rappeler la mystérieuse descente d'Igitur, imprime au recueil son mouvement général : celui de la chute, de l'aspiration vers le bas, vers un silence qui absorbe tout, étouffe aussi bien les douleurs que les cris. Mais il présente surtout les deux principales forces qui travaillent le troisième volume de Benoît Conort.

D'une part une dominante thématique, inaugurée par les adjectifs morne, sourd, aveugle et complétée par les substantifs noir et silence. Il sera donc question de la nuit, de l'immobilité, de la nudité, et de la pierre tombale. Ce quatrain impose d'emblée un ton, élégiaque, une gravité dont le recueil ne parviendra plus à se défaire, et place l'ensemble sous le patronage de la mort, en fait le point nodal vers lequel convergent tous les vers - car la poésie de Benoît Conort, à la manière d'un thrène, plonge naturellement dans la mort, s'enracine dans la terre, en même temps qu'elle charrie les larmes et qu'elle traîne son cortège de douleurs.

D'autre part, et c'est là sans nul doute l'enjeu du recueil, une démarche résolument linguistique : tout être parlant, et le poète encore plus qu'un autre, condamné à rester "dans les mots muré", peut ressasser "ces phrases nues", sans jamais rien signifier : on n'approche pas la mort par les mots, on ne fait que l'effleurer, la deviner de l'autre côté des lettres, comme au travers d'une pellicule que rien ne saura jamais briser. Chaque poème, qui s'aventure parfois du côté de la prose, semble ainsi vouloir creuser l'énigme du mot mort, comme s'il s'agissait de lui faire dire ce qu'il n'a encore jamais dit, et faire entendre l'inouï de ce mot (le désir tient sans doute davantage de la conjuration que du défi).

C'est donc bien à un voyage au bout de la nuit que le poète nous convie, mais alors à une traversée de l'obscurité sémantique ("J'avance dans cette nuit qu'inventent les mots"), car le lexique dissimule toujours plus qu'il ne montre : derrière le mot nuit se cache la nuit véritable ; et pour savoir quelle réalité embrasse le mot mort, il n'est d'autre recours que d'interroger "le mot tombeau le mot sépulcre". Inlassablement, le vers s'en revient au mot, à l'énigme du signifiant, à l'innommable...

Il n'est jamais besoin de longs discours pour saisir l'essentiel : à l'instar de son oeuvre, qu'il érige avec parcimonie, Benoît Conort rédige des poèmes brefs, souvent proches du sizain. "On pourrait multiplier les mots", mais qu'adviendrait-il de plus ? Ainsi que le suggère le seul message d'espoir, abandonné comme par inadvertance à la fin d'un poème, peut-être alors que la nuit finirait, et que le vers aboutirait enfin au sens. Une éventualité, qui constitue à elle seule une incitation à poursuivre.

Didier Garcia

09:09 Publié dans Auteurs | Lien permanent | Commentaires (0)