15/02/2021

"L'aveuglette", de Jean Paulhan, aux éditions Gallimard, collection Le Point du jour, décembre 1952, 78 pages

L'art d'influencer

Qui regarde, ne voit pas (Proverbes)

Quand j'avais six ans, mes parents me menaient passer le dimanche au mazet. Ce mazet était voisin d'un bois qui s'appelait le bois des Espèces, parce qu'il s'y trouvait, je pense, plutôt que des arbres, des espèces d'arbres : une broussaille qui ne dépassait pas les épaules d'une grande personne, mais dépassait bien les miennes. Le seul bois de la garrigue de Nîmes, avec un bouquet de cinq ou six oliviers qui ombrageaient vaguement, au fond de notre jardin, le banc de pierre où je passais une part de la journée. A penser à rien. A surveiller les tortues.

Car ce mazet avait de remarquable la quantité de tortues qui l'habitaient. Ces tortues faisaient des petits. J'avais commencé par leur donner à chacune un nom : la Vaillante, l’Éclair, la Locomotive. Je dus y renoncer. Je les distinguais mal : d'ailleurs, elles devenaient décidément trop nombreuses ; les nouveau-nées, à peine plus grandes qu'une coccinelle.

Elles allaient et venaient librement sans paraître gênées par la disposition du mazet, qui descendait en étages jusqu'au lit sec du ruisseau. Alors que je savais encore les reconnaître, il m'arriva de rencontrer sur la hauteur la Locomotive ou l’Éclair, qui la veille étaient tout en bas. Comment passaient-elles les marches ? Je tâchais de les surprendre, sans y parvenir.

J'avais pour camarades ceux que j'appelais Laîné, Carois, Dontenville, et une fille qui portait l'étrange prénom de Jacquelotte. C'étaient des enfants sans doute, mais je n'ai jamais eu le moindre souci de leur âge. Nous jouions aux voleurs et aux boules. Ils avaient eu des aventures plus curieuses que les miennes ; ils me les racontaient. Le soir, je mettais brièvement mon grand-père au courant de leurs faits et gestes. Ils n'existaient pas.

Eh bien, j'étais assis un dimanche sur mon banc, à suivre des yeux quelque tortue, lorsque je vis au-dessus du mur qui nous séparait du mazet voisin apparaître la tête d'un garçon de mon âge, puis le garçon tout entier. Il s'assit sur le mur et nous nous regardâmes sans rien dire.

Alors il se passa ceci : le garçon tourna la tête et cria derrière son dos quelque chose de grossier, qui me remplit de confusion.

Je m'en allai. Je m'appliquais à ne pas courir. Je m'appliquais aussi, bien que personne ne pût la voir, à garder ma figure indifférente. Un peu plus tard, mes parents me trouvèrent singulier. Ils insistèrent tant qu'il me fallut enfin leur avouer la vérité : c'est que le garçon avait dit à quelqu'un qui l'accompagnait : "Qui est ce type ?" Le type, ce n'était pas qui, c'était moi. Mes parents, qui riaient d'abord, cessèrent de rire quand ils s'aperçurent que j'étais encore irrité de honte.

Jean Paulhan

19:44 Publié dans Auteurs | Lien permanent | Commentaires (0)

14/02/2021

Henri Michaux et les années d'Occupation : d'épreuves en exorcismes

Nous en étions restés, dans une précédente note blog, à René Tavernier, qui publia parmi les plus beaux poèmes de Henri Michaux dans sa revue Confluences, textes qui seront repris in "Épreuves Exorcismes". Citons "Ecce homo", poème dédié à Mayrisch Saint-Hubert, texte paru dans le numéro 20 (juin 1943). Loup Mayrich accueillit le poète avant la guerre dans son château de Colpach, au Luxembourg, propriété où elle mourra, en 1947. [Permettez-moi cette digression : cette résidence de Loup Mayrich était décrite, par ceux qui y ont séjourné, comme un paradis terrestre. Un château aux murs couverts de tableaux impressionnistes, dans un parc aux arbres centenaires peuplé de statues de Bourdelle et de Maillol ; Aline Mayrich de Saint-Hubert recréera un cadre du même genre, pendant la guerre, dans sa propriété de Cabris, près de Grasse, dont on a dit que c'était "l'un des plus beaux lieux du monde".] ; citons encore, et surtout, "La Lettre", parue dans le numéro 27 de Confluences (décembre 1943), un texte majeur dans l’œuvre du poète. Là même où Michaux a voulu donner un équivalent moderne de la poésie épique de l'Antiquité et de l'âge classique : c'est l'épopée de l'oppression et de la résistance à l'oppression, comprenant, dans sa version finale, 23 chants, suivis d'une ligne en pointillés et de la mention "inachevé", ce qui est unique dans l’œuvre du poète.

Riche bourgeois lyonnais, qui avait eu une enfance dorée au bord du lac de Côme, René Tavernier était fort cultivé, inventif, brillant. Il a fait de sa vie une aventure. C'est près de Sainte-Maxime, au bord de la Méditerranée, où Michaux s'était réfugié et où Tavernier avait une résidence secondaire, qu'ils se sont rencontrés en 1942. René Tavernier n'avait que 27 ans, mais il avait déjà un rôle important dans la vie littéraire nationale ; sa revue Confluences était l'organe de la Résistance au grand jour.

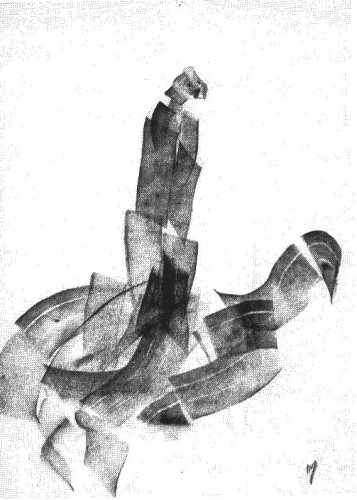

Poète, Michaux est devenu parallèlement peintre en 1931, changeant alors, pour reprendre son expression, "de gare de triage". Après ses Narrations (que n'aurait pas renié un Max Ernst, voir ses étonnantes pages d'écriture insérées dans le catalogue de dessins et gouaches d'Unica Zurn, paru au Point Cardinal, une galerie aujourd'hui disparue, qui faisait angle avec trois rues du sixième arrondissement : précisément au 12 rue de l'Echaudé-Saint-Germain, pour une exposition qui s'est tenue du 9-31 janvier 1962), il se livre à des frottages, de 1942 à 1947 (fidèlement reproduits par le Musée d'art et d'histoire de Genève, éditions Bärtschi-Salomon, 112 pages : une période intéressante et mal connue du plasticien qu'il fut) ; puis des fonds noirs, des Mouvements, exécutés eux sur des pages blanches ; des portraits à l'aquarelle, foules en marche, des dessins mescaliniens (la plus belle réalisation en livre de cette période de l'artiste a pour titre Paix dans les brisements, édité par le galeriste Karl Flinker, dans un format à l'italienne)...

Pour les curieux, Michaux, qui savait se montrer généreux, offrit un carnet de 32 frottages originaux au crayon noir, datés de 1945-46, à René Bertelé, cadeau à un éditeur qu'il estimait particulièrement, qui l'a même conseillé dans sa production littéraire, en émettant par exemple des réserves à la sortie du livre Nous deux encore, qui par suite sera partiellement détruit sur demande de l'auteur. Rappelons que René Bertelé, qui a contribué à mieux faire connaître Henri M., a sans doute été, avec l'éditeur Jacques Fourcade, le plus dévoué de ses amis. Commencé sous l'Occupation, ce commerce amical s'est poursuivi après la Guerre. Les étapes les plus marquantes en sont des livres : le Panorama de 1943, qui fait une bonne place à Michaux ; l'anthologie intitulée L'Espace du dedans, préparée en collaboration entre l'auteur et son exégète ; le petit Michaux de la collection "Poètes d'aujourd'hui", en 1946 ; Peintures et dessins, publié par Bertelé lui-même aux éditions du Point du jour, qu'il vient de créer ; enfin, en 1948, toujours aux éditions du Point du jour, Meidosems, ses fameuses créatures fabuleuses, sujets de ses poèmes accompagnés de treize lithos à même la pierre, couverture comprise, d'un étonnant vert mélèze.

Henri Michaux, frottage original au crayon noir (Circa, 1946) 31 x 24 cm

Retour au Lavandou, où le couple demeure jusqu'en juillet 1943. En pleine Occupation, Michaux et sa compagne Marie-Louise Termet décident de s'implanter à Paris, il se marient en décembre de cette même année et s'installent rue Notre-Dame-des-Champs. Après tant d'adresses de fortune, Michaux devient un Parisien attaché à la rive gauche. Il habitera ensuite boulevard Raspail ; puis, pour longtemps, rue Séguier ; enfin, après la mort de Jean Paulhan en 1968, avenue de Suffren, au cœur de ce Paris littéraire et artiste où vivent aussi beaucoup de ses amis, lieu de la plus grande présence humaine possible. Ce qui ne signifie pas qu'Henri M. ait jamais aimé le regard des autres : dans son dernier logement par exemple il n'y avait pour tout regard vers le dehors qu'une ouverture zénithale...

La grossesse de Marie-Louise lui inspire un livre étonnant, un aveu : "Tu va être père, d'un certain Plume", entre la crainte, l'horreur et la tentation, mais la naissance n'a pas lieu. Ce recueil, composé de 25 feuillets non foliotés, sera imprimé en 1943, à 300 exemplaires, par Pierre Bettencourt, et se vendra sous cape, à Paris. Il porte une couverture verte, jaune, rouge et noire et ne sera repris que dans les Cahiers de L'Herne, d'abord en 1966, ouvrage réédité en 1982, p. 331 à 333 ; enfin, contre les vœux de l'auteur post-mortem, dans La Pléiade.

Chacun de nous a des souvenirs heureux des lieux où il a été enfant, et en garde la nostalgie. Chez Michaux, rien de tel. Il a été privé de cette privation : il a bien la nostalgie d'une enfance, mais d'une enfance autre que la sienne, en des lieux autres que Namur (où il est né, au 36 rue de l'Ange, dans la vieille ville) et Bruxelles. Ce qui fut la demeure familiale est le négatif de cette résidence idéale de l'enfance. A plus de quatre-vingts ans, le poète fera une sorte de pèlerinage sentimental à l'envers dans ces lieux. Il ne les retrouve pas, ou ne les reconnaît pas. On ne peut ici que rapprocher cette enfance anorexique (ce dont souffrait le jeune Michaux : "Il continue à avoir le dégoût des aliments, les fourre enveloppés de papier dans ses poches et, une fois dehors, les enterre.", in "Quelques renseignements sur cinquante-neuf années d'existence" de celle de Rimbaud déclarant : "Ma ville natale est supérieurement idiote entre toutes les villes de province".

Et aujourd'hui me direz-vous, quid du 36 rue de l'Ange ? : il ne subsiste qu'une plaque "Ici est né le poète Henri Michaux", sur ce qui était devenu une banque... Mais une plaque fautive, car l'îlot où se trouvait l'appartement de la famille Michaux, à présent, a été rasé ; et l'actuelle place de l'Ange, aménagée sur l'élargissement de l'ancienne rue.

... Suivent, aux approches de la Libération, pour le couple, quatre ans de bonheur inégal, instable, "médiocre", tragique, ce qui implique une forme de grandeur.

* * *

10:02 Publié dans Henri Michaux | Lien permanent | Commentaires (0)

Thierry Renard s'entretient avec Christian Bobin III

"Devenir des rois ou les courriers des rois"

Franz Kafka

Thierry Renard : Vous avez fait des études de philosophie. Cela a-t-il sur votre travail une influence quelconque ? Et quels sont vos maîtres, ceux qui ont beaucoup compté ou qui comptent encore pour vous ?

Christian Bobin : J'ai déjà dit, ici ou là, tant de mal de la philosophie que je peux, pour une fois, tâcher d'en dire quelque bien. Pas facile : je n'ai guère le tempérament philosophique. Car je crois qu'il y a des tempéraments pour ça. Vous savez ce qu'on dit aux élèves de philosophie, la même rengaine, toujours : l'étonnement est le vrai début de la pensée. Eh bien je ne crois pas, je crois que c'est faux. L'étonnement, l'émerveillement est la racine de l'amour, mais au début de la philosophie je vois plutôt la colère, comme une rage enfantine, le désir de fonder sa place dans le monde - si possible au centre. Il y a quelque chose de guerrier, de conquérant dans la métaphysique, dans cette façon de prétendre tenir le monde au bout de sa raison, comme un chien au bout d'une laisse. Mais voyez, je commence à médire.

Bien sûr j'ai lu, avec ferveur, des gens comme Platon, comme Spinoza, comme Kierkegaard. Ce sont des montagnes arides, protégeant de leur hauteur quelque fleur rare, quelque fleur blanche des sommets. Bien sûr certaines pensées des philosophes m'ont touché. Mais elles me persuadaient par leur beauté, jamais par leur logique. Je ne renie pas l'intelligence. Je dis que je préfère l'instinct - qui est l'intelligence à l'état brut.

Quand vous voyez, par exemple, une église romane, vous pouvez bien être bouleversé par son harmonie, vous ne songez pas pour autant aux principes d'architecture que sa construction met en œuvre, vous pouvez la goûter sans rien connaître de ses principes. Or quand vous êtes devant un système philosophique, si vous n'êtes pas du métier, du bâtiment, vous êtes très vite perdu. Les systèmes des philosophes sont des églises que les architectes ont élevées pour venir s'y adorer eux-mêmes, dans le sanctuaire de leur raison. J'ai pris très vite l'habitude de ne pas les déranger dans leurs prières. Quant à votre question sur les maîtres qui seraient les miens : aucun. Je ne conçois pas d'autre maître que la vie, la vie pure et simple. J'admire beaucoup de gens, certains qui écrivent, d'autres qui n'écrivent rien. L'admiration m'est nécessaire, nourricière, comme un soleil pour le sang tournesol. Je ne saurais vivre sans admirer. Mais de maître, non, nulle trace. Écrire c'est se déprendre de toute maîtrise des autres sur soi, de soi sur soi.

09:22 Publié dans Christian Bobin | Lien permanent | Commentaires (0)