03/08/2019

Il y a dix ans, le numéro 46 de Diérèse : la couverture est de Pacôme Yerma

A la venue du soir, les couleurs fluidifient l'heure verte, ses safrans, ses cobalts. Sous les squames des nues, les souffles et figures. Un fin brouillard s'infiltre, touche le paravent.

Ce que l'oreille distingue est un habit de signes. Ce que chaque corps ouvre dans la nuit de l'autre ne vaut que le temps du passage, vole le dessein du feu central.

Bohémienne à tarots, qui me tourne les cartes, et d'un regard embrasse tout un chassé-croisé d'images où les êtres, les choses, les éléments confondus aux saisons se jouent de la mesure perdue de l'origine.

DM

21:16 Publié dans Diérèse | Lien permanent | Commentaires (0)

02/08/2019

Pierre Dhainaut

Un fidèle de Diérèse, Prix Apollinaire 2016, Pierre Dhainaut, dont voici un poème, publié dans le numéro 64 de la revue. Belle journée à tous. Amitiés partagées, Daniel Martinez

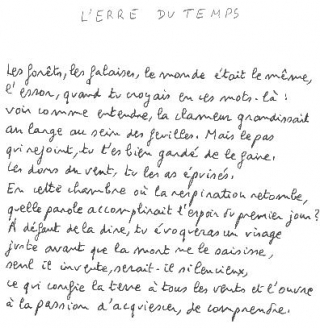

L'ERRE DU TEMPS

Les forêts, les falaises, le monde était le même,

l'essor, quand tu croyais en ces mots-là :

voir comme entendre, la clameur grandissait

au large au sein des feuilles. Mais le pas

qui rejoint, tu t'es bien gardé de le faire.

Les dons du vent, tu les as épuisés.

En cette chambre où la respiration retombe,

quelle parole accomplirait l'espoir du premier jour ?

A défaut de la dire, tu évoqueras un visage

juste avant que la mort ne le saisisse,

seul il invente, serait-il silencieux,

ce qui confie la terre à tous les vents et l'ouvre

à la passion d'acquiescer, de comprendre.

Pierre Dhainaut

08:39 Publié dans Poèmes | Lien permanent | Commentaires (0)

01/08/2019

Un poème : "Pontoosuce", de Herman Melville, traduit par Pierre Leyris, éditions Benoît de Roux, 15 septembre 1984.

Le recueil Pontoosuce, de Herman Melville a été édité aux éditions Benoît de Roux : avant-propos et traduction de Pierre Leyris. L'édition originale compte 115 exemplaires sur verger Rapsodie et numérotés à la main.

Pontoosuce est le nom indien d'un lac. C'est le nom d'un poème de Melville, le nom d'une eau morte, au milieu de la terre et des fermes, c'est aussi le nom d'une écriture traduite par Pierre Leyris. Cette écriture habite un lieu :

"Couronnant un à-pic sous lequel luit le lac,

Les pins dressent, bien espacés, leurs colonnades

Comme un temple ouvert à tous vents."

Herman Melville, qui fut pendant douze ans "fermier" dans le Massachusetts, circule dans ce temple qui change la nature en architecture mentale parcourue de forces et de houles. Mis en vente début novembre 1984, avec ce poème que le texte laisse sans date, ce recueil de Melville est très éloigné de l'écriture de Moby Dick. Nulles vagues, ni remous, les éléments reposent. Ils sont en équilibre, chargés de calme et de richesses. La matière est lourde. Elle donne ses fruits. Elle s'abandonne, après la jouissance des couleurs.

Les yeux fermés, nous continuons à lire, nous voyons le jaune : celui du blé et du soleil. Le mouvement est au plein de sa courbe, à son sommet tranquille. Le promeneur, appelons-le Melville, observe. Il n'est pas au milieu des champs. Il ne participe pas à l'effusion de la nature "oisive, gisante, livrée au repos". Il semble la désirer, l'appeler, mais quelque chose le retient, l'empêche de la rejoindre. Il est à l'écart. Il est dans l'ombre, en un pan de forêt qu'il nomme "l'arche brune".

L'opulence, la terre accomplie, ne semblent être là que pour faire éprouver leurs limites. La pensée de Melville cherche, sans cesse, cette ligne de frontière où les choses s'inversent, où le monde se voit depuis l'inexploré. L'inconnu, il l'a fait vivre à travers les métaphores souvent violentes : le fond de l'océan, le sauvage, le Léviathan, la divinité cruelle. Il est, ici, désigné avec un dépouillement extrême : le seul verbe mourir ou plus précisément la phrase "Tout meurt." En face de la complexité et la fécondité de l'univers, une autre terre,secrète et sans images, s'ouvre avec ce verbe.

"Tout meurt ! Non seulement

Ceux qui aspirent, l'homme, l'arbre, mais

Les formes de beauté que le poète crée,

Et les actes les plus sublimes se défont (...)"

Cette pensée mélancolique ne se résout cependant pas dans le mot mort, mais dans ce verbe qui préserve le mouvement. N'être plus c'est supposer être avant, disparaître c'est bouger. Je me souviens du marin de son roman La Vareuse blanche qui, ayant chu du plus haut du mât, étant enfoui dans les eaux, ne désirant plus que le sommeil, retrouve toute sa force et son élan au contact d'une substance sombre, un monstre océanique le frôlant. La vie le pousse, l'entraîne, le jette à la surface où il naît enfin. Ici, dans Pontoosuce, un être chemine vers Melville : une femme, une morte, l'écriture peut-être ? Elle est couverte de terre, elle chante et tout se retourne à nouveau :

"Toute chose en tout lieu (...)

Encore, encore, encore, à toute bride,

Prend fin, prend toujours fin, puis recommence

Prend fin, prend toujours fin, puis toujours recommence !"

Melville a sans doute écrit pour dire cette expérience déchirante et dangereuse qui permet la renaissance. Sa table, on le sait, était un "chevalet de torture". L'enjeu fut ce débat "où quelqu'un meurt et quelqu'un vient". Billy Budd, l'innocent condamné, ne disparaît pas tout à fait. Sa chanson demeure. Le rythme de son chant.

L'auteur de Moby Dick a souvent donné à cette contradiction vitale, à cette disparition d'un corps pour un autre, les figures de la lutte et du tourment. Dans ce texte, admirable de paix et de simplicité, le narrateur, par un baiser, s'accouple avec un être de terre, de racines et d'argile, mais sans inquiétude ni peur. "L'autre" féminin, rencontrée dans le poème, n'est pas un spectre. Elle est là : expérience physique et spirituelle de toute chose au monde, de tout sens éprouvé. Ainsi :

"Elle s'en fut, laissant un souffle parfumé

Et la chaleur et la froideur de la vie à la mort liée."

Ce poème, dans sa discrétion et son silence, dans la voix basse et solitaire, qui est la sienne, est l'un des plus beaux de Melville. La langue porte son poids mais il semble écrit hier ou aujourd'hui peut-être, souffle au centre des choses menacées.

Olivier Kaeppelin

08:10 Publié dans Auteurs | Lien permanent | Commentaires (0)