14/05/2021

"Dafné et les rêves", de Gonzalo Torrente Ballester, traduit par Claude Bleton, Actes Sud, février 1998, 427 pages, 158 F

Dans un patelin perdu de Galice on connaît un tailleur qui mesure à l'estime, avec une imprécision millimétrique, le métrage de tissu nécessaire à la doublure d'une veste : "Un peu plus d'un demi-mètre à peine...", dit-il, d'un air euclidien. Torrente Ballester (1910-1999) s'inspire de cet artisan infaillible : "En réalité, tout ce qui concerne les Torres Mochas est plutôt douteux, pour ne pas dire franchement incertain, et en dehors de la certitude, il n'y a qu'indétermination, domaine vers lequel se dirigent plus ou moins nos pas." Avec cette phrase ondulante de Dafné et les rêves, l'auteur nous introduit dans la maison de son enfance, à Ferrol, où il vécut avec sa grand-mère, ses parents et une horde de tantes et de cousines. Ces personnages - rationnels, sceptiques pour les uns, lunaires, maîtres d'un monde où ils s'enfermaient à la recherche des grands secrets, pour les autres - s'occupaient, chacun à sa manière, de leurs affaires, de leurs rêves et de leurs soucis. Au milieu d'eux s'ouvre à la vie Gonzalito, le petit Gonzalo.

La soixantaine passée, lorsqu'il écrit ce livre, Torrente Ballester revit son enfance. Il nous installe dans une sphère où la réalité est insaisissable, tant elle est changeante, selon que la parole provient de sa cousine Obdulia ou de sa tante Dafné. Obdulia avait une présence réelle, sa voix était la vivacité même. En contrepoint, la voix de Dafné s'écoulait avec la lenteur d'un fleuve, comme si Dafné elle-même n'était qu'un souvenir ; ou, moins encore, le prénom d'une aïeule que l'on oublie peu à peu. En fait, les deux femmes n'avaient qu'un souci : étoffer l'imagination vide de l'enfant, lui donner quelques racines auxquelles se raccrocher afin qu'il ne débarque pas dans ce monde, comme on dit, à l'improviste. Tout se passe comme si Dafné n'avait pas de corps et n'était finalement qu'une forme faite d'ombres et de rien d'autre. Le soir, pourtant, l'enfant perçoit les légers frôlements d'une tunique sur la pierre d'une rambarde ou à l'angle d'un meuble. C'est Dafné qui s'approche ? Sort-elle sa flûte en argent ? La porte-t-elle à ses lèvres ? La mélodie, digne des hiérarchies des anges, le cloue au sol jusqu'au crépuscule...

Gonzalito aurait pu rester pour toujours dans cette sorte de nuage, d'incertitude ou de songe. Mais voilà qu'il surprend des conversations dont le sens lui échappe. Et tout bascule lorsque Obdulia annonce aux quatre vents que la tante Dafné avait, dans son lit, promis à Gonzalito l'éternité. Dafné doit s'en aller le lendemain de bonne heure par le premier train, vers le côté de la vie qui n'est pas éclairé pour nous. Dès lors, l'existence de Torrente Ballester n'est qu'une recherche sans fin de son Eurydice.

Dans le deuxième chapitre, nous voici dans la facette pure et dure, cristalline, de la réalité. Dès sa quatrième année, l'enfant réussit à lire les titres des journaux. Il apprend ainsi la mort de Jaurès ; découvre le personnage effrayant qu'était pour lui Guillaume II, autrement dit le kaiser, nanti de moustaches gominées et d'un bras mort ; s'inquiète, avec son père, du destin de la France, quand la Grosse Bertha bombarde Paris...

Adolescent, il se rase pour la première fois. Dans la glace apparaissent alors les visages de sa mère et de son père. D'eux, il reçut ce qu'il devient, le bon comme le pire. Sa mère aurait voulu faire de lui un grand artiste lyrique. Peine perdue... Son père préférait le voir amiral. Mais Gonzalito clignait des yeux : de futures lunettes l'excluaient d'un avenir maritime ou guerrier. Adeptes de l'astrologie, nous serions tentés d'attribuer à l'influence des astres la destinée de Torrente Ballester. Il était en effet dans le ventre de sa mère - raconte-t-il -, l'année où passa la comète de Halley et mourut Léon Tolstoï : voilà la place qui l'attendait dans la constellation littéraire ! C'est le narrateur qui le pense lorsqu'il découvre qu'un jour de la Saint-Antoine, un 13 juillet, comme le jour de sa propre venue au monde, dans une maison des hauts de Lisbonne naissait Fernando Pessoa. Doit-il à cette ascendance le fait qu'il se raconte de mille façons différentes dans chaque roman, en particulier dans Filomeno malgré moi ou Je ne suis pas moi, évidemment (non encore traduit en français) ? Quoi qu'il en soit, qui veut connaître la vie de Torrente Ballester et la genèse de son œuvre, doit lire Dafné et les rêves.

Reste la traduction. Torrente Ballester n'écrit pas en galicien. Néanmoins, le galicien est la langue que parlaient ses parents avec le curé du village, avec les domestiques, les paysans, les vagabonds... et, sans doute, avec Obdulia et Dafné ! Bien souvent, d'ailleurs, Torrente Ballester introduit dans le texte des mots galiciens, comme pour dire aux Castillans : "Je m'autorise des mots en galicien et je me permets de penser que vous les comprendrez." Précisons ici que parler les langues vernaculaires en Espagne a été fort mal vu, pendant des siècles. Torrente prend peut-être là une petite revanche.

L'ironie, l'humour, le sarcasme, toujours exempts d'un militantisme nationaliste, sont les caractéristiques de son style. Et c'est bien cela que Claude Bleton, son traducteur, cherche à restituer en priorité. D'autre part, bien qu'il n'écrive pas en galicien, Torrente se plaît à expliquer qu'il transpose en castillan les phrases qu'il conçoit à l'origine en galicien, avec le vocabulaire et la syntaxe de cette dernière langue. Cela donne une écriture inimitable, faite de structures castillanes insolites, un peu comme Juan Marsé, qui écrira, lui, le castillan avec un pochoir catalan.

Claude Bleton a donc dû inscrire en italiques les mots galiciens éparpillés tout au long du récit. Quelquefois, il utilise des vocables insolites, dénichés dans le lexique provençal ou une autre langue régionale ; des mots qui brillent et désarçonnent le lecteur français à coups de boutoirs discrets, comme les "gallicianismes" surprennent les lecteurs du texte original espagnol. Enfin, et ce n'est pas son moindre mérite, Claude Bleton a soigné la belle musique du texte, ce que Torrente Ballester appelle "les harmoniques".

Ramon Chao

12:51 Publié dans Auteurs, Traducteurs | Lien permanent | Commentaires (0)

01/03/2021

"Si profonde est la forêt -Anthologie de la poésie des Tang", traduite et présentée par Guomei Chen, préface de Pierre Dhainaut. Éditions Les Deux-Siciles, 280 pages, septembre 2020, 25 €

La poésie chinoise dont les premiers textes chantés remonteraient aux premiers rois de la dynastie des Zhou (autour des XIe et Xe siècles avant Jésus-Christ), a connu un « âge d'or » sous la dynastie Tang (618-907).

Près de 49 000 poèmes ont été répertoriés dans « l'Anthologie complète de la poésie des Tang », publiée au tout début du XVIIIe siècle, sous la dynastie des Qing.

Une autre anthologie – « la plus populaire » – a été créée au cours de ce même siècle et intitulée « Trois cents poèmes des Tang ».

Dans celle de Guomei Chen, « Si profonde est la forêt », nous est proposé un choix de quelque 160 poèmes répartis en quatre périodes, couvrant presque trois siècles – le poème du « genre chanté » se développant au cours du IXe siècle.

Introduction très instructive retraçant l'histoire de cette poésie, depuis ses origines.

Une présentation succincte propre à chaque auteur permet de les situer dans leur ère géographique et leur contexte socio-politique.

L'ouvrage de Guomei Chen procure un plaisir physique dû au choix du papier, à son grammage. Mais aussi pur plaisir de lecture – à haute voix – dû à la qualité de la traduction : elle transporte, accompagnée de son écriture sinographique telle une musique de l'âme.

Quant au joueur de Qin sur la première de couverture semblant interroger son reflet, il médite à hauteur d'âme, sur les rives de l'impermanence.

Communion et avant tout harmonie – notion récurrente de la civilisation chinoise – accordent « l'individu aux rythmes de l'univers » (1). Individu et nature entretenant d'étroits rapports.

Ainsi en va-t-il de la poésie sous les Tang.

Poésie qui « chante » amours disparus ou qui dit adieux, nostalgie et mélancolie :

« Si admirable est la mer / que fleuves et rivières ne retiennent plus mon attention. / Si féeriques les nuages du mont Wu / que tout autre nuage échappe à ma vue. / Aussi souvent que je vais cheminant entre les massifs de fleurs, / à dessein je ne détourne plus la tête, / moitié par mon dévouement au taoïsme, / moitié pour toi. » « Manque de toi » Yuan Zhen (p. 186).

Yuan Zhen pleure un amour disparu. Il cherche à entrer en empathie avec le lecteur et au-delà avec l'univers entier. Cet amour semble écarter son esprit, de la voie de la Voie (2). Les nuages sont peut-être des « montures d'immortels ». Ils évoquent aussi notre éphémère condition : tout passe.

« Avec la venue du vent d'est, / les saules verts réinvestissent les rives de la douve. / Il devient de plus en plus difficile de couper leurs branches, / sans doute à cause des nombreux départs, ces temps-ci. » « L'adieu » Wang Zhihuan (p.75)

Guomei Chen nous apprend que lors du départ d'un ami il était de « coutume de couper une branche de saule ». L'époque est trouble. Que l'adieu paraît léger et pourtant ô combien douloureux. Il est facile d'imaginer un départ pour faire la guerre aux frontières.

« Versé dans un bol de jade / à la clarté d'ambre jaune, / le vin exquis de Lanling sent la tulipe. / Si le maître de maison pouvait s'enivrer avec moi, / j'oublierais être si loin de ma ville natale ! » « Séjour en province lointaine » Li Bai (p.112)

« L'immortel banni » aurait-il fui une zone de guerre ou alors subi des pressions menaçant son intégrité physique ou bien encore ... ? C'est une ode au « vin exquis » qu'il veut célébrer en bonne compagnie pour oublier son infortune. Que de nostalgie dans ces cinq vers ! Le poète recherche l'ivresse ; et dans l'ivresse, le Dao (2).

Poésie qui évoque ou suggère, mais aussi poésie pénétrée d'un sentiment de plénitude :

« Sous le soleil éclatant, l'eau prend les reflets d'un arc-en-ciel ; / le ciel est si bleu, alors que l'on croyait entendre le vent et la pluie. / Au Mont Lu, en tous lieux d'admirables paysages se dévoilent : / vapeur d'eau et nuages fusionnent, beauté de la nature ! » « En regardant la cascade du Mont Lu » Zhang Jiuling. (p.57)

Le poète est à l'écoute. On l'imagine, les yeux fermés, embrasser d'admirables paysages. L'eau devient dragon, les nuages s'agrippent au mont, de la brume naissent les pics : paysages en perpétuelle transformation. Homme au « cœur vide »3, il goûte aux beautés de la nature.

« Depuis toujours l'automne est source de tristesse, / mais pour moi l'automne est saison plus belle que le printemps. / Une grue sillonne les nuages blancs, / elle élève l'inspiration du poète jusqu'au bleu du ciel. » « Chant d'automne » Liu Yuxi. (p.180)

L'automne symbolise le soir de la vie, la grue, la longévité. Dans le taoïsme, elle symbolise l'immortalité tandis que les nuages pourraient indiquer la voie qui mène au ciel.

Si éphémère, la vie au cœur de ce présent éternel !

« Par une nuit étoilée, le ciel semble gagner en profondeur ; / la lune, avant de disparaître, brille sur la falaise comme une lampe solitaire. / Toute ronde et brillante, elle s'apparente à un miroir clair même non poli, / fixée au ciel, c'est en fait mon cœur. » « La nuit étoilée » Han Shan (p.67)

On peut l'imaginer, Han Shan, méditant sur ce « monde de poussière », l’œil perdu dans la profondeur des cieux, « accordé au cours des choses ». Sa demeure, c'est la nuit étoilée.

« Assis seul dans la forêt de bambous, / je joue du qin, et siffle parfois. / Si profonde est la forêt, je reste invisible, / seule la clarté de la lune m'accompagne. » « Dans la forêt de bambous » Wang Wei (p.98).

Le poète reste à l'affût des beautés de la nature. Il joue et siffle. Ainsi manifeste-t-il ses états d'âme. Dans sa retraite solitaire, il accède à la vue profonde et à son impermanence. Le voile des illusions n'est plus : il réalise sa « véritable » nature.

« Dans le ciel, tous les oiseaux prennent leur envol, / quand un seul nuage passe, en flânant. / Il n'y a que le mont Jingting et moi / pour nous voir sans jamais nous quitter du regard. » « Assis seul sur le Mont Jingting » Li Bai (p.113).

Du vide créateur dans une peinture de paysage ou des blancs du poème, résonne le silence comme source de beauté.

Ce poème immédiatement en appelle un autre empreint de mélancolie, tout aussi célèbre « Buvant seul sous la lune » où Li Bai accompagné de son ombre invite la lune à se joindre à eux pour s'enivrer.

Ineffable plénitude dans la contemplation de paysages ou à la lecture de tels poèmes conduisant à l'effacement du sujet. D'où un état de subtile jouissance.

Le poète, – et/ou peintre – a les pieds sur terre, en prise toujours avec le réel – fait de pierres et de torrents, de nuages et de brume, de vent et de pluie, de lune et de nuit ... de terre et de ciel … mais aussi de silence et de rêves, … de ...

Le poème est fait d'images et de symboles. Simon Leys parle du « caractère imagiste » (1) de cette poésie. Empreinte de lyrisme, elle dit peu, suggère, est elliptique et donne à voir. Le poème n'étant que la manifestation d'une expérience vécue au plus profond de l'être.

La poésie chinoise et particulièrement celle des Tang exige initiation pour qui souhaiterait en saisir les subtilités et/ou contenus sémantiques liés à une langue tonale. Très codifiée avec des règles prosodiques extrêmement complexes englobant toute une symbolique, elle échappe, de par notre culture, à nos constructions et espaces mentaux. Autrement dit à notre entendement (4).

Le seul pouvoir évocateur des images, ne serait-il pas cependant, de nature à susciter curiosité, surprise et émotion. À émerveiller et à révéler. À transporter dans un ailleurs où dansent les nuages sans cesse renaissants, ressemblant à des dragons, jamais mêmes, si peu autres ; où le bruit du torrent habite un clair de lune … ?

Être là, simplement. Juste là. L'esprit en éveil. En communion avec la nature.

Se laisser saisir ; les laisser frémir, ces poèmes : ainsi est « chanté » dans sa préface avec une prose de poète, ce beau livre, par le bien-nommé Pierre Dhainaut.

________

(1). Citations extraites de « Poésie et Peinture » du recueil « La forêt en feu » de Simon Leys.

(2). Le Dao désigne la Voie c'est à dire la Réalité ultime dans son tout, son principe et son origine, in « Histoire de la pensée chinoise » d'Anne Cheng. Ou encore : « Le Dao d'Origine est conçu comme le Vide suprême d'où émane l'Un qui n'est autre que le Souffle primordial. » in « L'écriture poétique chinoise » de François Cheng.

(3). Selon la conception confucianiste, mais reprise par les taoïstes, le Trois dérivé du Deux, désignerait le Ciel (Yang), la Terre (Yin) et l'Homme (qui possède en esprit les vertus du Ciel et de la Terre, et en son cœur le Vide). L'Homme participerait à l’œuvre de la Création. In « L'écriture poétique chinoise » de François Cheng.

(4). « Celui qui parvient à briser la muraille de l'entendement, à la dissoudre en dissolvant l'entendement lui-même, celui-là est le Zhen ren « l'homme véritable », « l'homme qui chevauche le vent ». In vivo, il a connu le Dao. » in article de Claude Grégory intitulé « La pensée chinoise ».

Paul Cabanel

Xavier Makowski a réalisé la maquette de la couverture

02:00 Publié dans Les Deux-Siciles, Traducteurs | Lien permanent | Commentaires (0)

13/12/2020

"Akal mein saras : kavitaem, 1983-87" : "Grues dans la sécheresse : Poèmes, 1983-87", de Kedarnath Singh, éditions Rajkamal, 1990

Né en 1934 dans l’Uttar Pradesh (Nord de l’Inde), Kedarnath Singh est l’une des grandes voix de la poésie contemporaine de langue hindi. Son œuvre, riche de douze recueils de poèmes, se caractérise par sa tonalité intimiste. Cet ancien professeur de l’université Jawaharlal Nehru de New Delhi a reçu le Sahitya Akademi Award en 1989, le prestigieux prix de l’Académie indienne des lettres pour Akal mein saras (Grues dans la sécheresse), dont est extrait ce poème. À ce jour, son œuvre n’est pas traduite en français. Ce poète, doublé d'un critique, est mort à New Delhi en 2018.

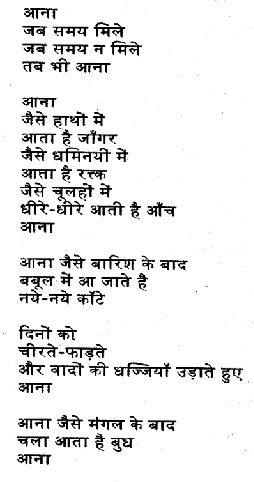

ANNA

VIENS

Viens

Si tu trouves le temps

Et si tu ne trouves pas le temps

Viens quand même

Viens

Comme dans les mains

Jaillit la force

Comme dans les artères

Coule le sang

Comme les flammes douces

Dans l’âtre

Viens

Viens comme après la pluie

A l’acacia poussent

De tendres épines

Jours

Envolés

Promesses

Évanouies

Viens

Viens comme après le mardi

Arrive le mercredi

Kedarnath Singh

Traduit par Ingrid Therwath

18:52 Publié dans Traducteurs | Lien permanent | Commentaires (0)