03/11/2018

L'écrivain et plasticien Jacques Audiberti (1899-1965)

Qui se rappelle des débuts quelque peu laborieux de Jacques Audiberti, un baroque de la plus belle eau, avec l'édition à compte d'auteur de son premier recueil de poésie - là, de facture classique - chez un éditeur confidentiel, j'ai nommé "L'Empire et la Trappe" (1929), livre qui sera remarqué par Jean Paulhan et Valéry Larbaud ?... Et pourtant, c'est bien lui qui écrira "Le Maître de Milan" que vous pouvez découvrir ou bien relire chez Gallimard, coll. L'Imaginaire : l'un de ses meilleurs titres.

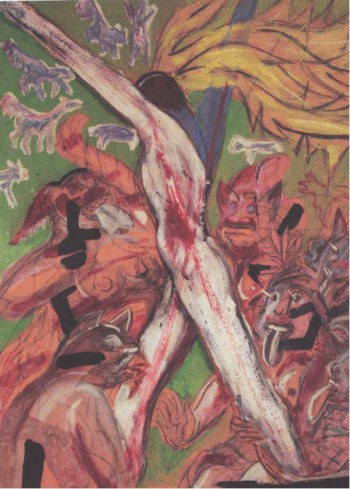

J'ai choisi aujourd'hui de vous présenter une spectaculaire composition de son cru, signée et datée "Audiberti 49" (gouache, aquarelle, encre de Chine et fusain, 62,5 x 48 cm), encore inédite puisqu'issue d'une collection particulière. C'est l'une des œuvres les plus ambitieuses d'Audiberti (la seule de ce format, en fait), dans laquelle un personnage masculin en son plus simple appareil, les bras dressés, une traîne de flammes lui sommant le crâne, se trouve pris au centre d'un groupe de femmes aux traits grotesques qui, agenouillées, cherchent à l'attirer et le griffent jusqu'au sang. Ulysse et les sirènes, ou "simple" vision cauchemardesque ?, on ne saurait trop dire.

Dans "Talent", éd. Egloff (1947), que vous pourrez plus aisément lire ces temps-ci aux éditions L'Arbre vengeur (2006), Jacques Audiberti, qui a su refuser sa vie durant toutes les chapelles, écrivait : "J'étais le myriadaire, le colossal grouillement des identités et des multitudes depuis le commencement, tant de bras, tant de cœurs, tant de pieds, tant de mots."

S'adonnant au dessin et à la peinture, il a laissé des autoportraits, des caricatures et des personnages chimériques. Audiberti illustra un de ses propres ouvrages, "La Fin du monde" (1944) et bénéficia de plusieurs expositions en galeries. DM

08:31 Publié dans Arts, Auteurs | Lien permanent | Commentaires (0)

02/11/2018

Pascal Ruga : l'acte d'écrire

A quoi bon s'arrêter d'écrire, on n'en dira jamais assez de tout ce tremblement, que ce soit du feu ou de ses cendres, sans compter l'infinité des autres choses. Rien n'est à cacher, le spectacle nous appelle sans cesse. Les morts et les vivants s'essayent aux pointes sur une corde tendue entre l'être et le non-être. Sur la place publique s'émiettent les mille et une tentatives de vouloir s'en sortir. Les océans retiennent à peine leurs vagues sur ce grain de sable que nous tournons en tous sens, granit désabusé qui ne sait trop que faire de toutes ces aventures où se relient les espaces dans la topographie des mondes éclatés, monde dont nous ne sommes plus que le revers d'une pièce où s'expose encore malicieusement l'histoire d'un portrait, le nôtre, le plus souvent. Et de jouer avec lui nous fait le témoin de ce qui passe, inlassablement passe.

Immergeons-nous en cette immensité des choses dont parfois la lumière nous aveugle, mais nous n'avons pas à sauvegarder quoi que ce soit. Participons à l'innocence de ce qui nous entoure, laissons le mystère nous guider vers l'inconnu. Nous le savons, ce ne sont que des mots, mais de le savoir fait déjà que nous sommes en mesure de les dépasser. Le silence se cultive.

Pascal Ruga, in Plain-chant de minuit, éd. Lettres vives, 1989

10:37 Publié dans Auteurs | Lien permanent | Commentaires (0)

24/10/2018

"Sans titre", Pierre Dhainaut, 2011

A la mémoire de cet artiste majeur du vingtième siècle, Wols, [dans le catalogue de son expo de dessins, qui s'est tenue de mai à septembre 2012], et en résonance indirecte avec l'ensemble de poèmes qu'il m'a confiés, à paraître dans le soixante-quatorzième numéro de Diérèse*, Pierre Dhainaut a écrit :

"Craindre l'abîme, c'est craindre l'éternité

Craindre la mort, c'est craindre la naissance."

Wols

Je n'obéis qu'à un appel : ce qu'il me réclame, comment le saurais-je ? Comment lui serais-je fidèle ?

Je n'ai ouvert les yeux, jadis, comme on prend l'air quand on étouffe, que pour dérober au loin ce que l'on nomme astres ou plantes ou roches ou larves, j'ai presque oublié les définitions, j'emportais leurs images, sous mes paupières. Je réinventais l'horizon, je ne suis pas parti. J'ai soulevé aussi les couvercles, les écorces, les dalles : ce qui grouille, qui échappe, je le scrutais, je le fixais, j'aurais voulu du moins. Les pages des livres, une à une, je les arrachais. N'emploie les mots, me disais-je, que s'ils sont des échardes : en profondeur, qu'as-tu éprouvé ?

Je ne touche à présent que des entailles, des cicatrices dont les bords s'écartent, des failles, immenses et trop étroites : je rentre en l'invisible. Où donc ? La gorge est si obscure, puis la poitrine, puis le ventre, tous les repères font défaut.

Je me trompe, je tiens tête encore. Quelle parole défendrait à l'espace de s'écrouler ? Si je me tais, la chute est identique, aveugle.

Je ne résiste pas longtemps, certes, et cependant j'en suis sûr, ce n'est pas assez. Où donc, vraiment ? Ai-je le droit de poser des questions ? J'ai dit "espace", mais aucun terme ne coïncide. A la surface de la peau ces plis, ces rides, ces stries, tandis qu'en bas sourd, prolifère, je ne puis maintenant me tromper, une mémoire se délivre, qui n'est pas la mienne, pourquoi resterais-je étranger ? Seul compte, même par bribes, le mouvement. Tel sera mon rôle, apprendre à ne rien diviser.

Je ne sais pas, en fait, ce que je cherche. Ici, le moindre souffle aussitôt se change en rafale, c'est la nuit qui se crée une forme à travers des corps, celui-ci, celui-là. Elle communique sa fougue.

Je tremble. Je tremble et je me tends. Il faut que j'avance la main. A-coups, gestes patients, déjà interrompus, d'abord ils interviennent tour à tour, très vite ils se ressemblent : errante, consentante, infaillible, de plus en plus elle entendra l'appel.

J'essaie de la rejoindre, en vain. Pourtant, qu'elle se blesse, je me blesse. De la chair lisse qui se mêle à de la chair rugueuse, du bout des doigts à peine, en la heurtant, a-t-elle cru reconnaître une bouche, des orbites, s'agit-il d'un visage ? A qui appartient-il ? Elle y pénètre. La voici prête à ne pas se reprendre. Le rythme, le rythme commande. Ce qui lui manque soudain la comble, ou le contraire. Chaque fois davantage.

Je prétends raturer quand elle abandonne ses traces, ses taches. Elle poursuit. Je commence à voir, j'écoute à sa pointe ce bruit de lames accourant, s'abattant sur des digues, les renversant : après les râles les cris, après les cris peut-être le silence... Que la main saigne, perde son poids, elle passera tout entière au-dehors. Au-dehors, c'est-à-dire au tréfonds. Des plaies devenues lèvres, une respiration verra le jour. Qu'importe alors que j'aie froid, que je brûle.

Je n'ai pas de nom. Les yeux ne regardent qu'à l'instant où ils ont la mort en face, et cet instant, les poèmes le répètent, ils en perpétuent la naissance, ils empêchent le temps d'achever le travail. Qui je suis, je l'ignore. Je tomberai, je ne tomberai pas. Qui d'autre, qui d'autre appelle, qui doit venir ?

Pierre Dhainaut

* actuellement entre les mains de l'imprimeur.

10:59 Publié dans Auteurs | Lien permanent | Commentaires (0)